Tahu apa kita soal gangguan kesehatan jiwa?

ORANG jahat adalah orang baik yang tersakiti. Hidup yang tadinya dianggap tragedi ternyata adalah komedi. Segala yang tak membunuh kita akan membuat kita semakin aneh.

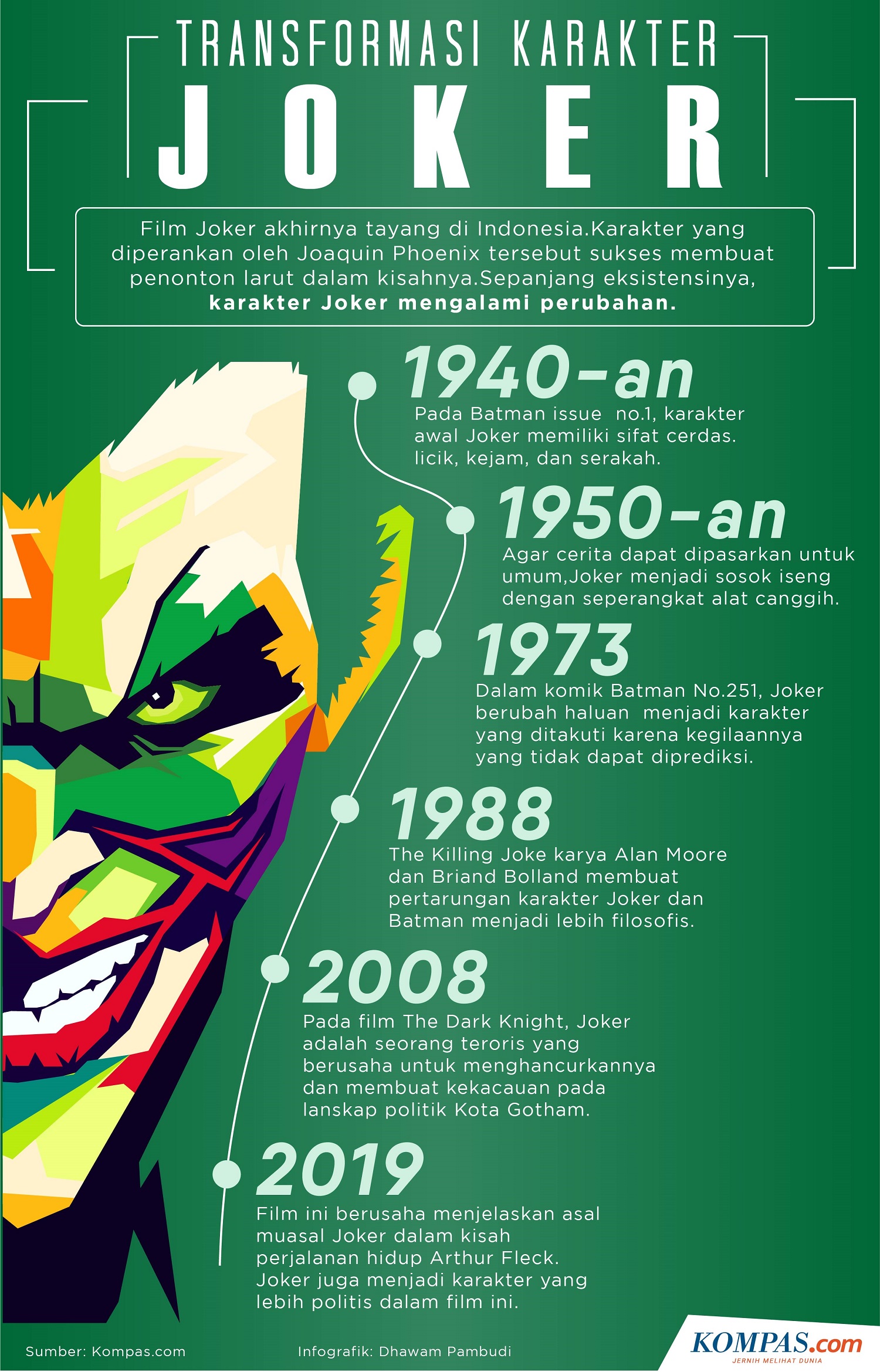

Tiga kalimat di atas kurang lebih sedang tren dilekatkan pada Joker, sosok fiksi antagonis dalam balutan kostum dan dandanan badut.

Selama ini, Joker dikaitkan dengan tokoh superhero Batman. Namun, film teranyar khusus mengangkat sosok Joker tanpa ada Batman. Judulnya pun langsung memakai nama itu: Joker.

Meski sama-sama menggunakan setting Gotham City, latar belakang Joker di film ini berbeda pula. Bukan lahir karena cemaran zat kimia aktif, Joker di versi 2019 adalah sosok manusia seperti kita dalam keseharian,yang lalu hancur oleh kehidupan.

Manusia di balik Joker adalah Arthur Fleck. Dia, lelaki canggung yang merawat sosok renta ibunya, tak laku-laku alias jomblo abadi, punya pekerjaan tak seksi dan rentan dipecat, sudah begitu penampilannya gampang jadi sasaran olok-olok, pelecehan, bahkan kekerasan.

Sepanjang usianya, Arthur dicekoki tentang wajah yang harus tersenyum, tentang misi hidup istimewa yang dia emban, tentang kebaikan masyarakat. Gerakan untuk menghadirkan ekspresi bibir tersenyum bahkan jadi ajaran.

Namun, kenyataan ternyata berbeda. Sisi kemanusian Arthur terenggut kenyataan. Gejala awalnya, tertawa tak terkendali. Tak hanya hal lucu yang bisa membuatnya terbahak-bahak tanpa henti.

Bahkan saat dia dihajar habis-habisan di kereta, Joker tertawa. Juga ketika dia membunuh bekas teman seprofesinya menggunakan gunting kecil, tawa tak hilang. Pun, saat di panggung stand up comedy dan dia membunuh host acara dengan sekali tembak.

Buat kita, itulah kegilaan. Stigma orang dengan gangguan jiwa: ancaman. Kalaupun dianggap tak mengancam, itu adalah gangguan, tak lazim, bikin malu, membuat jengah.

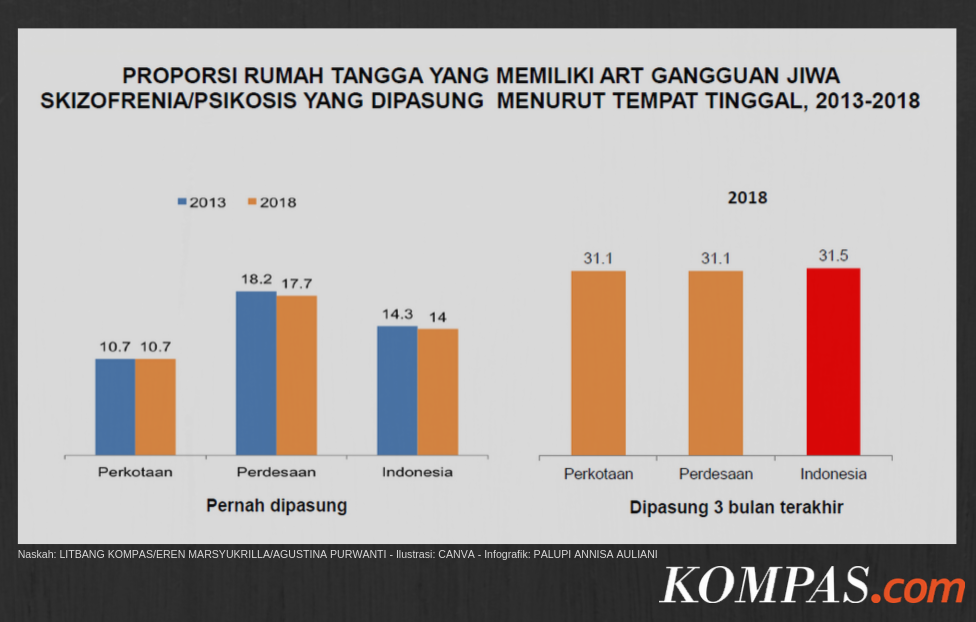

Masih jamak terjadi juga, saat harus menghadapi kenyataan kerabat pilihan yang diambil adalah memasung atau menelantarkan.

Yang mana pun, itu tak dipahami sehingga insting manusia pada umumnya menghindar, mengolok-olok, atau mencelakainya.

Bagaimana kalau apa yang terjadi pada Joker adalah kenyataan? Apakah peluang kejadiannya hanya tunggal dan bernasib seperti Joker?

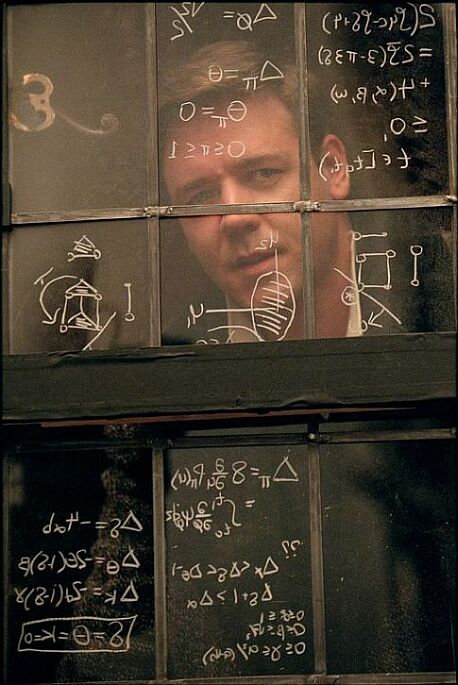

JOHN Forbesh Nash Jr adalah tokoh nyata tak seperti Joker. Satu-satunya persamaan mereka adalah menderita gangguan kesehatan jiwa level berat. Latar belakang mereka jauh berbeda.

Setidaknya rekomendasi yang pernah dimiliki Nash adalah “jenius matematika”. Gelar sarjana sekaligus master matematika dia rampungkan di usia 19 tahun. Teorinya juga masih dipakai sampai sekarang.

Untuk yang asing dengan nama John Nash, dia adalah matematikawan penerima Nobel Ekonomi pada 1994 dan Abel Prize pada 2015.

Bila Nobel sering disebut, Abel Prize adalah penghargaan dari Pemerintah Norwegia khusus bagi matematikawan yang dinilai berjasa bagi dunia matematika.

Sejauh ini, baru Nash yang tercatat pernah menerima kedua penghargaan itu sekaligus.

Pada 1959, Nash didiagnosa menderita skizofrenia paranoid. Gejala awalnya bisa jadi sudah terjadi jauh-jauh hari tetapi tak disadari sebagai pertanda skizofrenia paranoid.

Kisah hidup Nash dibukukan dan lalu difilmkan dengan judul sama, A Beautiful Mind, pada 2001. Sosok Nash di film tersebut diperankan Russel Crowe. Biografi singkat Nash bisa pula ditengok di laman penerima Nobel.

Sempat menjalani pengobatan dengan terapi insulin dan konsumsi obat, Nash belakangan memutuskan melakukan apa yang dia sebut sebagai “diet pikiran”.

Pengobatan sebelumnya dia sebut menghalangi proses berpikir dan kemampuan fisik lain termasuk urusan ranjang dengan istrinya.

“Seperti halnya saya memilih makanan, seperti itu juga cara kerja diet (pikiran) ini. Saya memilih mengabaikan (halusinasi) yang tetap ada,” ujar Nash.

Ketika sang kolega sejak masa kuliahnya terlihat masih ragu soal kewarasan Nash, penemu teori Kesetimbangan Nash ini menambahkan, “Mereka (orang-orang dalam halusinasi) adalah masa laluku. Semua orang dihantui masa lalu mereka masing-masing.”

Film tentang Nash dan perjuangannya melawan skizofrenia ini mendapatkan empat piala Oscar, termasuk untuk film terbaik, pada tahun itu.

Dalam kehidupan nyata, Nash menjalani kehidupan bersama sang istri hingga mereka berdua meninggal bersamaan dalam kecelakaan mobil pada 2015. Setidaknya, Nash membuktikan kepada dunia bahwa gangguan kesehatan jiwanya tak menghalangi kebermanfaatan hidup.

Lalu apa hubungan kisah nyata Nash dan sosok fiktif Joker?

LAGI-lagi dari film, tetapi kali ini berupa serial yang tayang melalui jejaring Netflix. Ini kisah tentang gangguan kesehatan jiwa dalam perspektif kekinian alias hari ini.

Tayang pada 2017, serial 13 Reasons Why bertutur tentang bullying yang berakhir dengan korban memutuskan bunuh diri.

Ini bukan kasus skizofrenia seperti diderita Nash atau pseudobulbar affect (PBA) yang melatari kondisi tawa tak terkendali Joker sebelum berkembang dan atau bercampur dengan gangguan kesehatan jiwa lain.

Sorotan dari serial ini adalah soal masalah sosial yang sangat bisa memicu gangguan kesehatan jiwa.

Pada saat yang sama, serial ini pun menohok ketidakpekaan masyarakat terhadap orang-orang dengan gangguan jiwa. Kasus Joker sejatinya terwakili juga dalam versi kekinian lewat serial ini.

“Bagaimana kalau sebenarnya kita tahu ada yang tidak beres tetapi tidak bertindak apa-apa sampai semua terlambat?”

Lihat saja komentar sejumlah kawan Hannah Baker—tokoh utama yang dibicarakan—menyebut gadis ini bunuh diri karena memang lemah saja.

Bahkan, guru Hannah pun mencoba berkelit dari rasa bersalah—atau tanggung jawab—dengan mengatakan tak ada yang benar-benar tahu isi hati dan pikiran Hannah.

Terdengar akrab? Ketika ada persoalan negatif apalagi terkait kesehatan jiwa dari orang-orang di sekitar kita maka ucapan-ucapan itu yang muncul?

Bagi Clay Jensen—tokoh hidup utama yang merunut kisah Hannah—semua kenyataan yang tak sinkron satu sama lain itu memunculkan sebuah gagasan retoris.

“Bagaimana kalau sebenarnya kita tahu ada yang tidak beres tetapi tidak bertindak apa-apa sampai semua terlambat?” tanya Clay.

Untuk pengujian sederhana, dalam praktik sehari-hari, pernahkah kita tergerak ketika melihat penderita skizofrenia menggelandang tanpa pakaian? Saat kawan kita murung, lebih sering kita mendekat meski tanpa kata atau malah menjauh dengan kilah memberi ruang?

Yang terbaru, kali ini dari dunia keseharian kita dan mencuat setelah film Joker melejit dengan review-review gemilang.

Adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengeluarkan poster menyongsong Hari Kesehatan Jiwa Dunia (World Mental Health) 2019, dengan “menumpang” ketenaran film Joker.

Yang menarik buat dicermati justru komentar-komentar dari unggahan itu di media sosial Facebook. Salah satu yang mencuat adalah apatisme tentang layanan kesehatan yang bakal ditemui di Puskesmas.

“Paling disuruh mendekat pada Tuhan,” adalah kalimat yang muncul dalam ragam bentuk senada.

Pesan-pesan bijak, arif, beriman, dan penuh nuansa kebajikan memang gampang keluar dari mulut-mulut kita yang sedang merasa diri normal.

Suka mendadak penuh nasihat padahal belum tentu juga kuat ketika berhadapan dengan masalah yang buat orang lain juga bisa dibilang ringan.

Masalahnya, saat pesan-pesan itu dikatakan kepada orang-orang dengan kecenderungan bunuh diri, yang terjadi justru rentan makin mendorong bunuh diri itu terjadi.

Pada orang yang sudah pada titik sedemikian putus asa, saran semacam itu bakal menjadi "angin surga" yang nyaris tak terdengar lagi.

"Psikiater yang pernah saya wawancara bilang, niat bunuh diri tidak boleh direspons dengan nasihat motivasi apalagi menganggap ungkapan itu sebagai hal yang tidak serius," tutur Rani, salah satu wartawan yang pernah bertugas meliput bidang kesehatan.

Buat catatan, bunuh diri adalah tindakan setelah gangguan kesehatan jiwa mendahului. Data memperlihatkan, 90 persen kasus keinginan bunuh diri berlatar belakang depresi.

Nah, sejumlah kalangan di Indonesia mulai tergugah tentang perlunya edukasi dan respons yang tepat untuk gelagat bunuh diri. Salah satunya, sekelompok anak muda yang sukarela bergabung dalam kelompok Into the Light.

Dari ranah media sosial, Facebook sudah membangun fitur penyaring khusus untuk mencegah kasus bunuh diri. Selain itu, fitur komunitas dan bantuan mereka menyediakan juga ruang edukasi bagi setiap orang yang "kepikiran" mau menempuh jalan pintas mengkhiri hidup.

Meski demikian, semua situs dan platform yang berbagi pengetahuan soal pengenalan gelagat dan pencegahan bunuh diri menekankan pentingnya lingkungan sosial menjaga kepedulian.

Lagi pula, bukankah sejatinya manusia memang makhluk sosial dengan naluri saling jaga, saling bantu, dan saling mengingatkan?

DARI 250 juta lebih penduduk, Indonesia punya 48 rumah sakit jiwa. Rinciannya, 32 rumah sakit milik pemerintah dan 16 milik swasta. Tidak setiap provinsi punya rumah sakit jiwa.

Di antara daerah yang belum memiliki rumah sakit jiwa adalah Maluku Utara, NTT, Papua Barat, Banten, Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Kalimantan Utara.

Dari 1.678 rumah sakit umum (RSU) yang terdata, hanya sekitar 2 persen yang memiliki layanan kesehatan jiwa. Adapun dari 441 rumah sakit umum daerah (RSUD), baru 15 yang memiliki fasilitas layanan psikiatri.

Lalu, dari sekitar 9.000 puskesmas, baru 1.235 di antaranya yang memberikan layanan kesehatan jiwa.

Adapun tenaga medis di bidang psikiatri, diperkirakan hanya ada 700-an psikiater. Artinya, satu psikiater berbanding 300.000 hingga 400.000 penduduk. Jumlah psikolog klinis terdata baru 451 orang, dengan 6.500 perawat jiwa.

Idealnya, 1 psikiater tersedia untuk tiap 10.000 penduduk. Dengan angka ideal ini, seharusnya Indonesia punya sekitar 25.000 psikiater. Standar Badan Kesehatan Dunia (WHO), setidaknya satu psikolog dan psikiater tersedia untuk setiap 30.000 penduduk.

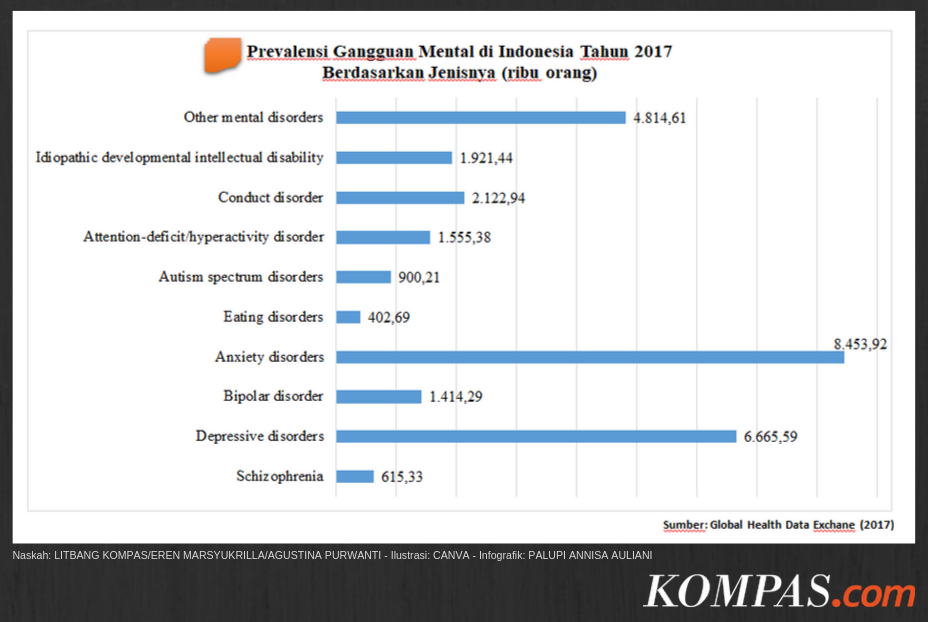

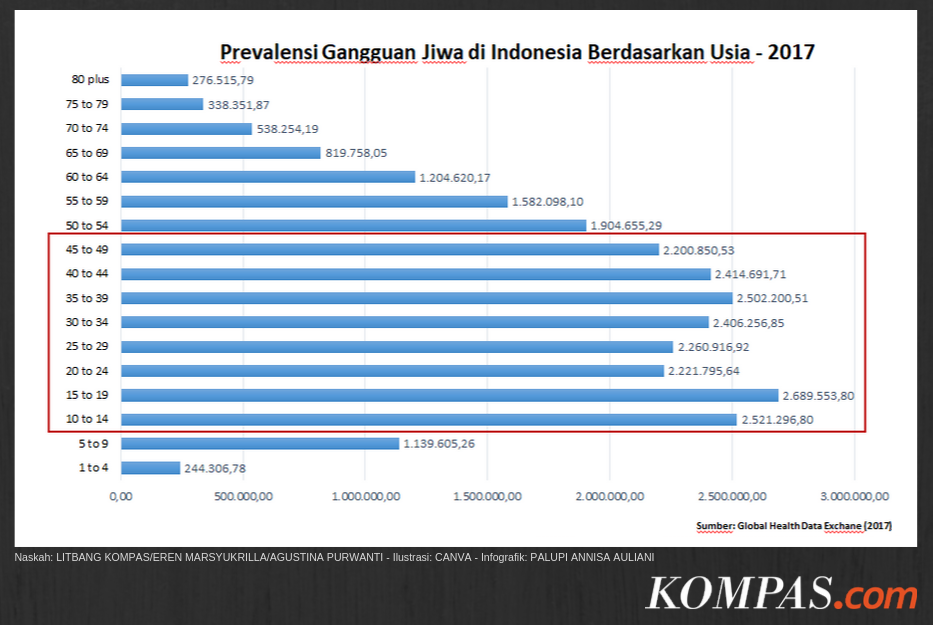

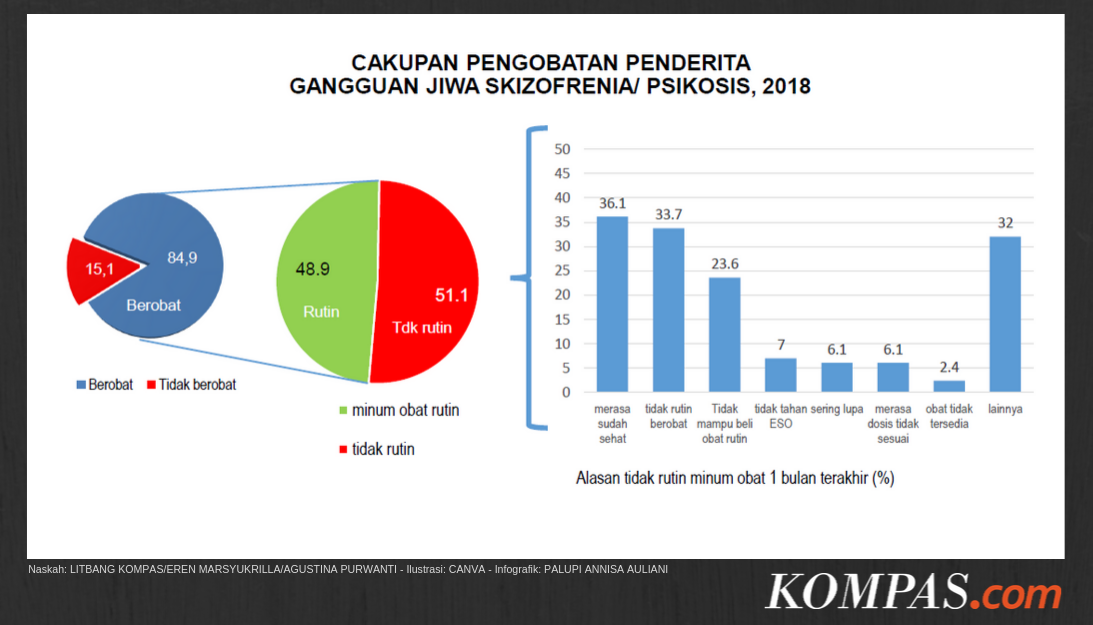

Ini belum bicara data terkait penderita dan sebaran kasus gangguan kesehatan jiwa sebagaimana grafik-grafik berikut ini:

Meski peran manusia sebagai makhluk sosial signifikan dalam segala persoalan—tak terkecuali dalam menghadapi ancaman beragam gangguan kesehatan jiwa—, pengobatan adalah sisi lain yang juga penting.

Di sini, BPJS Kesehatan menjamin bahwa layanan kesehatan jiwa merupakan salah satu yang dicakup, melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

“Penyakit kejiwaan yang secara medis sudah ditegakkan masuk dalam JKN KIS. Pelayanan kesehatan tetap sesuai prosedur pelayanan kesehatan berjenjang,” ujar Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma'ruf, seperti dikutip dari Kontan edisi Minggu (6/10/2019).

Payung hukum jaminan ini adalah Pasal 52 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018. Dengan ini, layanan kesehatan jiwa dapat pula diakses secara gratis oleh para peserta BPJS Kesehatan.

Namun, peserta harus mendatangi fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama yakni puskesmas atau klinik setempat.

Bila faskes ini tak bisa menangani, rujukan ke rumah sakit umum atau rumah sakit jiwa yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan jadi jalan. Peserta dapat langsung ke rumah sakit bila kasusnya adalah darurat yang berpotensi cacat permanen.

“Manfaat medis yang diterima oleh peserta terkait gangguan kesehatan mental sama. (Hanya), untuk orang dengan gangguan jiwa atau mental saat dirawat di rumah sakit jiwa tidak ada perbedaan kelas,” jelas Iqbal.

Iqbal menyatakan program JKN KIS untuk gangguan kesehatan mental sudah digunakan di seluruh Indonesia. Semua rumah sakit jiwa di Indonesia, imbuh dia, sudah bekerja sama pula dengan JKN-KIS.

Menurut Iqbal, pada 2018 tercatat biaya terkait layanan kesehatan jiwa yang ditanggung BPJS Kesehatan mencapai Rp 1,2 triliun.

Hingga September 2019, peserta program JKN tercatat mencapai 221,2 juta orang. Adapun faskes JKN yang sudah bekerja sama dengan program ini mencapai 27.315 fasilitas.

Besaran iuran bulanan yang harus dibayar peserta JKN-KIS bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja di BUMN, BUMD dan Swasta sebesar 5 persen dari gaji per bulan. Ketentuannya, 4 persen dibayar Pemberi Kerja dan 1 persen dibayar peserta.

Adapun iuran bulanan bagi peserta mandiri sebesar Rp 25.500 untuk manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III, Rp 51.000 dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II, dan Rp 80.000 dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

Namun, pertanyaan yang bermunculan dalam kolom komentar informasi layanan kesehatan BPJS Kesehatan mengenai respons para petugas kesehatan di faskes tingkat pertama, patut jadi koreksi bersama. Kalaupun itu tidak terjadi, penilaian itu tetap butuh bukti untuk menafikannya.

PENTINGNYA menegakkan diagnosa yang tepat bukan sekadar mencegah lahirnya Joker atau hilangnya potensi kecemerlangan otak Nash di dunia nyata. Kisah nyata menghadirkan pula fakta tentang Billy Milligan.

Bernama lengkap William Stanley Milligan, Billy adalah orang pertama di Amerika Serikat yang pada akhir 1970-an dinyatakan bebas murni atas setumpuk tuntutan pidana karena alasan ketidawarasan.

Tidak tanggung-tanggung, ketidakwarasan Billy terkait dengan identitas diri. Setidaknya, ada 24 identitas diri muncul secara otonom di sosok yang sama, dengan kelakuan dan karakter masing-masing, yang setiap pribadi tidak saling tahu perbuatan pribadi lainnya.

Novel biografinya ditulis Daniel Keyes, yang mewawancarai figur Sang Guru sebagai kepribadian gabungan Billy dan yang dianggap paling utuh.

Adapun film yang disebut terinspirasi kisah ini adalah Split. Ada film lain yang sejak 2015 juga disebut akan mengangkat kisah ini dan bahkan pada 2016 sudah muncul trailer-nya, Crowded Room.

Namun, sependek penelusuran Kompas.com, film dengan aktor utama Leonardo DiCaprio ini tak kunjung muncul di layar lebar. Di situs IMDB, film ini masih berstatus dalam proses produksi dan memungkinkan terjadi perubahan.

Pelajarannya, diagnosa yang tak kunjung didapat dengan kepedulian masyarakat sebagai saringan pertama, jangan-jangan menyumbang peran untuk lahirnya sosok lain seperti Billy yang sejatinya dalam satu kepribadian adalah pemerkosa sementara di sisi lain justru menjadi figur perempuan lesbian dalam tubuh lelaki. Atau Joker dalam versi fiksi.

Tulisan JEO ini adalah bagian dari rangkaian tulisan kerja bareng Kompas.com, harian Kompas, Kompas TV, dan Kontan, bertajuk Voice for Voiceless. Analisis dari Litbang Kompas juga dapat dibaca di Kompas.id.

Liputan dengan topik yang sama tayang di harian Kompas dan Kontan sejak Senin (7/9/2019). Adapun Kompas TV menayangkan hasil liputan Jangan Pasung Saya di Berkas Kompas edisi Selasa (8/9/2019) pukul 22.00 WIB.