REKAYASA kasus pembunuhan Brigadir Nofryansah Yosua Hutabarat alias Brigadir J akhirnya terungkap.

Di rumah dinas Inspektur Jenderal Ferdy Sambo, bilangan Duren Tiga, Jakarta Selatan, Jumat, 8 Juli 2022, Brigadir J ternyata bukan tewas dalam baku tembak sebagaimana yang dilaporkan pada awal kasus, melainkan disiksa dan dibunuh oleh empat orang.

Keempatnya adalah sopir istri Ferdy Sambo bernama Bharada Richard Eliezer Pudihang alias Bharada E, ajudan Ferdy Sambo bernama Brigadir Kepala Ricky Rizal alias Bripka RR, seorang sipil bernama Kuat Ma'ruf alias KM yang merupakan asisten rumah tangga merangkap sopir, dan Ferdy Sambo sendiri.

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Agus Andrianto mengungkapkan, Bharada E berperan sebagai pelaku penembakan Brigadir J. Sementara itu, Bripka RR dan KM membantu sekaligus menyaksikannya. Adapun auktor intelektualisnya tak lain adalah Ferdy Sambo sendiri.

“Irjen FS ini menyuruh melakukan serta menskenariokan peristiwa, seolah-olah terjadi peristiwa tembak-menembak,” ujar Agus dalam konferensi pers di Mabes Polri, Selasa (9/8/2022).

Agar peristiwa tersebut terlihat seperti tembak-menembak, usai Bharada E menembak Brigadir J, Ferdy Sambo mengambil senjata api milik Brigadir J, kemudian melepaskan tembakan berkali-kali ke arah dinding.

Selain itu, Ferdy yang merupakan lulusan Akademi Kepolisian angkatan 1994 itu juga menghilangkan sejumlah barang bukti di tempat kejadian perkara demi menutupi jejak kejahatan. Khusus pada kasus ini, Ferdy bersama 30 personel Polri lain masih menjalani pemeriksaan di ruangan khusus Markas Korps Brimob Kelapa Dua.

Ujungnya, penyidik akan menentukan apakah yang dilakukan Ferdy beserta kawan-kawannya itu masuk ke ranah pelanggaran kode etik semata atau pidana. Tinggal menunggu waktu.

Terkuaknya rekayasa ini memperjelas posisi Bharada E yang sebelumnya seolah-olah dijadikan kambing hitam karena ditetapkan sebagai tersangka pertama kali. Sebaliknya, justru keterangan Bharada E-lah yang diakui membantu membuat terang kasus ini.

Kini, tanda tanya yang masih tersisa adalah perihal motif seluruh kejahatan yang dilakukan Ferdy Sambo beserta tiga anak buahnya.

Dalam lintasan sejarah, kasus kematian Brigadir J ini membawa ingatan publik ke sebuah peristiwa yang serupa tetapi tak sama di era 1970-an. Kala itu, proses hukum kasus pembantaian mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) bernama Rene Louis Coenraad dipercaya juga direkayasa.

Seorang personel Polri dari satuan Brimob berpangkat rendahan bernama Brigadir Polisi Dua (Bripda) Djani Maman Surjaman dijadikan kambing hitam dalam pembunuhan itu.

Tim JEO Kompas.com kemudian menghubungi aktivis pada era Orde Baru, Rum Aly. Ketika peristiwa itu terjadi, ia merupakan mahasiswa ITB tahun ketiga yang aktif menjadi jurnalis di Mingguan Mahasiswa Indonesia. Rum turut merekam peristiwa nahas itu. Ia pun menceritakan kembali kisah tersebut.

Pada September 1970, ketenangan mahasiswa Bandung terusik. Kepolisian Kota Besar (Kobes) Bandung menggelar operasi rambut gondrong. Polisi menganggap pria berambut gondrong identik dengan pelaku kriminal sehingga harus dipangkas paksa.

Meski tak berdaya, mahasiswa melayangkan protes. Mereka menebar narasi di media massa dan ruang-ruang diskusi bahwa operasi semacam itu tidak substansif, cenderung memberangus hak pribadi, dan kebebasan berekspresi.

“Salah satu narasi yang digaungkan mahasiswa kala itu adalah, banyak koruptor yang berambut cepak. Sebenarnya itu artinya, tentara dan polisi kan rambutnya cepak dan suka korupsi. Kira-kira begitu,” ujar Rum.

Dalam praktiknya, operasi rambut gondrong itu menaikkan tensi hubungan antara aparat dan mahasiswa. Apalagi, operasi melibatkan taruna Akabri jurusan kepolisian yang saat itu memasuki tahun keempat sekolah atau setahun lagi dilantik sebagai angkatan '70. Pada tahun itu, pendidikan TNI dan Polri masih terintegrasi dalam Akabri.

Dalam beberapa kali operasi, sering kali ditemukan usia mahasiswa lebih tua dibandingkan usia taruna yang melakukan pangkas paksa. Tak hanya itu, tak jarang operasi juga menyasar mahasiswa yang punya peran penting di sivitas, salah satunya asisten dosen. Hal-hal itu yang semakin menambah hawa panas dari hati mahasiswa.

Menyadari adanya peningkatan hubungan kurang harmonis itu, Komandan Kobes Bandung AKBP Tjutju Sumirat berinisiatif menggelar pertandingan sepak bola persahabatan antara tim mahasiswa ITB dan kesebelasan taruna Akabri angkatan '70. Tjuju diketahui adalah adik dari Rektor ITB saat itu, Doddy Achdiat Tisna Amidjaja, sehingga mempermudah digelarnya laga persahabatan.

Pertandingan pun terlaksana pada 6 Oktober 1970 di lapangan ITB.

“Tapi menurut saya, salah pilih itu. Harusnya jangan pertandingan sepak bola kalau untuk mendamaikan situasi,” ujar Rum.

Perkiraan Rum Aly benar. Laga persahabatan berjalan panas. Dari sudut pandang mahasiswa, laga tersebut sangat prestisius. Secara psikologis, ada semacam dendam politik yang harus dituntaskan. Sementara itu, dari kacamata para taruna, laga itu adalah ajang untuk menunjukkan superioritasnya. Dua misi ini bertubrukan di lapangan hijau.

Di sisi lain, teriakan-teriakan nyentrik yang dilontarkan suporter rupanya turut menyulut emosi para taruna.

Arsip Kompas, Selasa 13 November 1973, menyebutkan, suporter meneriakkan “taruna goblok”, “taruna tolol”, dan “tidak bisa jadi insinyur.” Bahkan, ada pula yang meledek, “ini ITB, lawan tukang cukur.”

“Mahasiswa ITB waktu itu paling terkenal memang kalau jadi suporter. Ucapan-ucapannya menggelitik, tapi tajam. Ada bau menyindir dan sebagainya,” ujar Rum terkekeh.

Faktanya, kesebelasan ITB unggul 2-0 sebelum pertandingan memasuki peluit akhir. Keunggulan ini pun memicu suporter kian meningkatkan intensitas ejekan sehingga akhirnya menimbulkan kericuhan antara suporter dan aparat yang berjaga.

Sejumlah personel Brimob dan P2U (semacam polisi militer di lingkungan kepolisian) menyabet suporter dengan kopel (gesper berkepala besi). Beberapa di antaranya juga melepaskan tembakan ke udara untuk menakut-nakuti suporter. Tawuran ini membuat laga tidak berjalan sampai habis.

“Perlu saya kasih tahu, kebetulan angkatan ini adalah taruna Akabri untuk kepolisian yang pertama kali diberi tambahan kurikulum militer. Jadi, bukan hanya ilmu kepolisian yang mereka dapatkan, tetapi juga kurikulum militer. Inilah yang menurut subyektif saya memengaruhi pembawaan mereka menjadi gaya militer,” ujar Rum.

Kericuhan itu sempat diredam melalui komunikasi antara taruna, aparat, dan resimen mahasiswa ITB. Setelah itu, para taruna dikawal memasuki bus dan truk, kemudian keluar dari kompleks universitas.

Rum melanjutkan, ada keanehan terjadi ketika rombongan taruna keluar dari area kampus. Bus dan truk para taruna tidak memilih jalan yang lebih dekat ke markasnya, melainkan berbelok ke barat, kemudian berhenti di Jalan Ganesha, dekat kantin Asrama F ITB. Petang itu lantas menjadi saksi kebrutalan mereka.

Tak lama berselang, seorang mahasiswa ITB jurusan elektroteknik bernama Rene Louis Coenraad lewat di jalan itu menggunakan motor Harley-Davidson bersama seorang rekannya. Rene adalah salah satu penonton pertandingan sepak bola. Akan tetapi, baru sebentar menonton, ia pergi ke kampus karena ada urusan sehingga ia tidak mengetahui perihal tawuran yang sempat terjadi.

Ketika melintas di depan truk dan bus taruna, Rene diludahi. Arah ludah datang dari bus. Hal itu membuat ia menghentikan sepeda motornya dan berteriak ke arah bus, mencari tahu siapa yang meludahinya. Ia juga meminta agar kalau berani, pelaku turun dari bus.

Sontak, berloncatanlah para taruna turun dari bus dan langsung menghajar Rene dan rekannya.

“Teman Rene berhasil lolos dari amukan, tetapi Rene jadi bulan-bulanan. Saksi mata mengatakan, Rene dihajar habis-habisan seperti di film koboi,” terang Rum.

Sejumlah mahasiswa yang melihat peristiwa itu sontak mendatangi lokasi. Namun, mereka dihalau oleh Brimob dan P2U dengan tangan kosong hingga acungan senjata api. Rum mengatakan, baik taruna, P2U, maupun Brimob, banyak yang menembakkan senjata apinya ke udara sehingga mengurungkan mahasiswa untuk mendekat.

Bahkan, ada aparat yang menembak mendatar secara asal-asalan sehingga proyektilnya memantul dan melukai dua orang mahasiswa. Keduanya dibawa ke Rumah Sakit Boromeus.

Tiba-tiba, salah satu suara tembakan yang membahana di udara terdengar berbeda dibandingkan suara serupa lainnya. Sebab, seiring terdengarnya suara itu, Rene jatuh tersungkur ke aspal.

“Setelah Rene tersungkur, para taruna mengangkat Rene dan memasukkannya ke sebuah mobil Toyota jip. Kemudian mobil beserta rombongan itu pergi begitu saja,” ujar Rum.

Peristiwa itu menggerakkan mahasiswa ITB untuk menyisir setiap rumah sakit untuk mencari tahu siapa mahasiswa yang dianiaya, tersungkur, lalu dibawa ke dalam mobil itu. Selain dua orang yang terluka akibat terserempet peluru di RS Boromeus, gerombolan mahasiswa tidak menemukan sosok yang dicari.

Tak kehabisan akal, para mahasiswa mendatangi Markas Kobes Bandung untuk bertemu dengan AKBP Tjutju Sumirat. Awalnya, mereka tidak diizinkan masuk. Akan tetapi, setelah Tjutju datang, mereka diperbolehkan masuk untuk berbincang sekaligus memeriksa area markas.

“Ternyata benar. Rene ditemukan di salah satu ruangan seperti gudang. Rene sudah tidak bernyawa,” ujar Rum.

Menurut kesaksian mahasiswa yang ada di lokasi penemuan, jasad Rene dalam kondisi mengenaskan. Wajahnya bengkak-bengkak dan bersimbah darah, pakaiannya compang-camping, di bagian tubuhnya juga bersimbah darah. Ternyata darah yang mengalir di badannya berasal dari luka tembak di bahu kiri yang tembus hingga pinggang.

Ironisnya, peristiwa pembunuhan Rene terjadi sehari setelah hari ulang tahun ABRI di mana Presiden Soeharto berpesan supaya ABRI tidak menyakiti hati rakyat.

Peristiwa itu memantik gerakan mahasiswa melayangkan tuntutan. Penguasa menjawab dengan memprosesnya ke meja hijau. Namun, kejanggalan demi kejanggalan tak pernah hengkang dari perjalanan kasus itu selanjutnya.

Kejanggalan pertama terletak pada tersangka. Tersangka yang ditetapkan dalam peristiwa itu adalah polisi berpangkat rendah bernama Brigadir Polisi Dua Djani Maman Surjaman. Ia adalah wakil komandan regu Brimob yang bertugas mengawal para taruna melaksanakan laga sepak bola persahabatan di lapangan ITB.

Ia divonis bersalah dengan hukuman penjara selama 5 tahun 8 bulan. Akan tetapi, vonis itu sama sekali tidak ditopang oleh semua saksi meringankan yang dihadirkan selama persidangan. Sebaliknya, vonis terhadap Djani hanya didasarkan pada kesaksian sepihak para taruna.

“Salah satu taruna memberi kesaksian bahwa Rene mati tertembak oleh senjata Carl Gustaf yang dipakai Djani. Sementara, Djani sebagai terdakwa bersumpah, ‘Saya yakin senjata saya tidak meletus. Saya tak mendengar bunyi tembakan dan juga tak melihat asap dari senjata itu’,” ujar Rum.

Bila dilihat dari keterangan dokter yang memeriksa jasad Rene, luka bekas peluru yang bersarang di tubuh Rene kemungkinan bisa berasal dari dua kaliber, yakni kaliber 36 (yang dihubungkan dengan senjata Carl Gustaav) dan kaliber 38 (berasal dari senjata laras pendek yang biasa dipegang taruna).

Namun hakim hanya menerima keterangan dari saksi ahli balistik yang mendefinisikan bahwa lubang peluru di tubuh Rene berasal dari satu laras, yakni Carl Gustaf yang dipegang Djani. Permintaan kuasa hukum Djani, Adnan Buyung Nasution, memajukan saksi ahli balistik pembanding ditolak oleh hakim.

Padahal, kesaksian pembanding penting untuk menggali lebih jauh siapa pelaku penembakan Rene. Apalagi, peluru Carl Gustaf yang dimaksudkan tidak pernah ditemukan, atau setidaknya tidak dapat dimunculkan selama persidangan sebagai barang bukti.

Dalam pembelaannya, Djani menyiratkan bahwa dirinya dijadikan kambing hitam atas perilaku jahat para taruna.

“Tapi Bapak Hakim, saya hanyalah seorang yang bodoh, pendidikan rendah, tak ada artinya sama sekali dibandingkan saksi. Memang ia bisa menjatuhkan saya di depan Bapak Hakim dan oditur karena pangkat dan sekolahnya lebih tinggi dari saya,” ujar Djani dikutip dari buku Rum Aly, Menyilang Jalan Kekuasaan Militer Otoriter.

Lantas, bagaimana dengan nasib para taruna? Tentu menggembirakan. Sebab, berbeda dari proses hukum Djani yang serba cepat, proses hukum delapan taruna Akabri sebagai tertuduh, berlangsung berlarut-larut dan sudah dapat ditebak ujungnya.

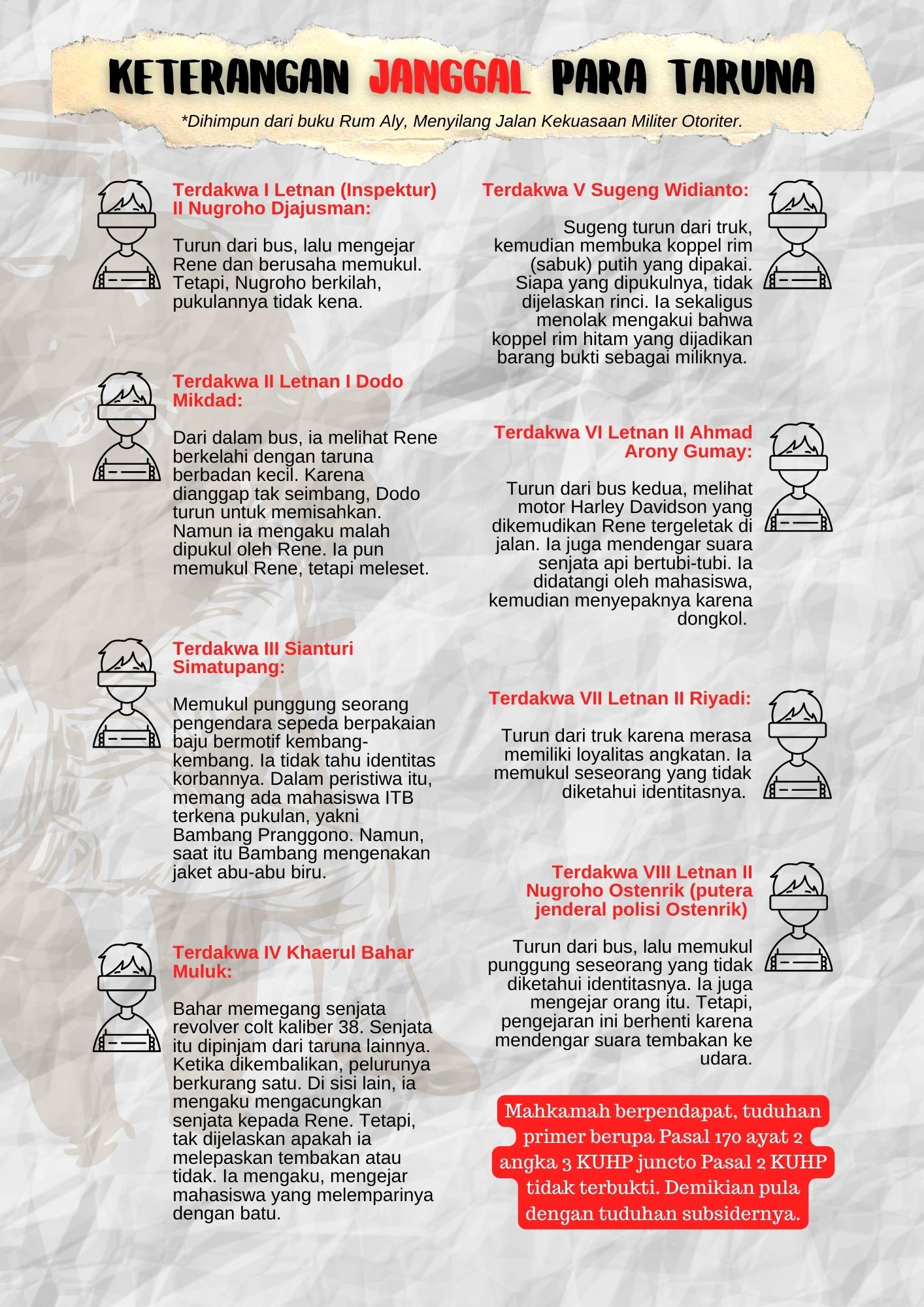

Delapan orang itu, yakni Letnan (Inspektur) II Nugroho Djajusman, Letnan I Dodo Mikdad, Khaerul Bahar Muluk, Sianturi Simatupang, Sugeng Widianto, Letnan II Ahmad Arony Gumay, Letnan II Riyadi, VIII Letnan II Nugroho Ostenrik (putera jenderal polisi Ostenrik).

Pada 1974, mahkamah militer mengadili delapan orang eks taruna Akabri yang sudah menjadi perwira dan memvonis mereka tidak bersalah dalam pembunuhan Rene. Mereka hanya diberikan sanksi ringan karena terlibat perkelahian.

Mengutip arsip Kompas edisi 23 Januari 1974, disebutkan bahwa mahkamah berpendapat, tuduhan primer berupa Pasal 170 ayat 2 angka 3 KUHP juncto Pasal 2 KUHP tidak terbukti. Demikian pula dengan tuduhan subsidernya.

Rene Coenraad memang mati akibat tembakan. Namun, menurut mahkamah, tidak ada satu pihak pun yang bisa menghadirkan barang bukti senjata dan peluru yang menyebabkan matinya Rene. Selanjutnya, tak ditemukan satu saksi pun yang menunjukkan atau mengenali siapa di antara tertuduh yang melakukan tindak kekerasan. Barang bukti juga tidak ada.

Delapan orang itu kemudian melanjutkan karier di kepolisian. Beberapa di antaranya menapaki pangkat bintang serta menduduki jabatan strategis.

Rum Aly mengatakan, peradilan terhadap para eks taruna Akabri tertuduh tidak lebih dari upaya penyelamatan anak perwira sekaligus mereduksi persoalan agar kurikulum militer tetap langgeng di akademi.

“Banyak faktor yang membuat kita menyebut peradilan itu adalah penyelamatan. Ada faktor beberapa taruna itu anak perwira Polri. Tapi, faktor paling utama para taruna ini diselamatkan adalah soal reputasi. Jangan sampai kurikulum militer dianggap membuat polisi menjadi begitu. Ada juga faktor wibawa korps dan lainnya,” papar Rum.

Persepsi bahwa proses hukum kasus ini direkayasa juga terlihat setelah mengetahui bahwa rupanya Bripda Djani mengajukan banding dan hukumannya diringankan menjadi 1 tahun 6 bulan. Bahkan, setelah bebas, Djani diberikan kenaikan pangkat menjadi letnan dua.

Kini, 52 tahun berselang, Rum Aly berharap tidak ditemukan lagi residu masa lalu di dalam institusi Polri. Jangan ada lagi polisi membunuh rakyat tak berdosa, jangan ada lagi polisi yang merekayasa.