TAHUN baru mestinya penuh harapan. Tetapi tidak bagi Fajar (30).

Pada Januari 2021, ia, ibu, kakak dan kedua adiknya, ditinggal selama-lamanya oleh sang ayah yang menderita penyakit Covid-19.

Dunia Fajar sebenarnya sudah mulai runtuh sejak menjelang pergantian tahun. Sang kakek lebih dulu pergi ke surga akibat penyakit yang sama.

Ditinggal orang-orang tercinta dalam waktu berdekatan membuat Fajar seketika tersadar kehilangan tumpuan hidup.

“Yang bikin terpukul adalah, kami sadar bahwa Bokap itu bener-bener pusat kehidupan kami. Dinding yang berdiri tegak melindungi, menjaga asa, dan menyokong apapun yang kami butuh,” ujar dia saat berbincang dengan Kompas.com, akhir Februari 2022 lalu.

Baca juga: 427 Anak di Kabupaten Tegal Kehilangan Orangtua Akibat Covid-19

Yang bikin terpukul adalah, kami sadar bahwa Bokap itu bener-bener pusat kehidupan kami.

- Fajar -

Sebagai tonggak keluarga, sang ayah bernama Mukhamad Yasid telah menjadi suri tauladan yang baik dalam hal agama, etika, dan intelektualitas.

Meski tidak sampai terjerumus ke dalam depresi, tetapi kehilangannya sempat membuat hari-hari Fajar terpuruk.

Di tengah keterpurukan itu, pikiran Fajar yang tak henti-hentinya berkelana akhirnya sampai ke sebuah titik terang.

“Gue menemukan titik balik, di mana harus bangkit dan enggak kalah sama keadaan,” ujar Fajar.

Setelah mendapat ilham, Fajar mulai menata hati, berbenah diri.

Di satu sisi, ia menjadikan momen meninggalnya sang ayah sebagai sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Pasti terjadi.

Di sisi lain, ia menganggap inilah saatnya ia melanjutkan perjuangan hidup dengan cara yang lebih baik, agar suatu saat ia bisa menjadi seperti sang ayah. Menjadi tonggak keluarga.

“Jadi ada dorongan untuk lebih lurus, enggak lagi ngejar hura-hura dan seterusnya,” lanjut dia.

Baca juga: Ibu Meninggal Karena Covid-19, Kakak Beradik di Jombang Kini Tinggal di Pesantren

Kini, setahun lebih peristiwa itu berlalu, Fajar memang masih merasa kehilangan. Tetapi hatinya sudah jauh lebih kuat untuk mengikhlaskan sang ayah sembari menatap masa depan.

Fajar telah membangun rumah tangganya sendiri. Ia juga telah melepaskan pekerjaan yang sudah ditekuninya selama enam tahun, dan menekuni bidang baru yang memberikan lebih baik dalam segala hal.

“Maksudnya, mumpung lagi ditampar kenceng, kenapa gue enggak bangun, terus lari kencang, bukan?” ujar Fajar.

Dinia (28) kurang lebih menapaki pengalaman serupa; kehilangan orang yang dicintai, lalu bangkit mengejar impiannya.

Sang ayah meninggal dunia di ruang isolasi Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (PON) di Cawang, Jakarta Timur, saat dinyatakan positif Covid-19, Juni 2021 lalu.

Baca juga: Sekitar 7.000 Anak di Jabar Kehilangan Orangtua Akibat Covid-19

Pada tanggal 24 Juni malam, kondisi ayah dari Dinia yang awalnya dirawat atas penyakit tumor otak semakin memburuk. Pihak keluarga diizinkan untuk melihat pasien, tetapi hanya dari ruang monitor yang dibatasi oleh sekat kaca dengan ruang isolasi.

Di sini aku mencoba untuk melakukan yang terbaik untuk diriku, dan keluargaku sangat mendukung itu

- Dinia -

Perawat mengatakan bahwa detak jantung pria 58 tahun tersebut sudah mulai melamban. Keluarga diminta berdoa.

“Malam itu mau minta kesembuhan atau mukjizat kayaknya terlalu egois, karena Papaku juga sudah sakit dalam waktu cukup lama. Mama ku cuma bisa manggil-manggil nama Papa. Akhirnya aku cuma bisa berserah dan say thank you sama Papa ku karena udah berjuang melawan penyakitnya”.

Ayah dari Dinia dinyatakan berpulang pada malam itu juga. Tak mudah bagi Dinia menerima kenyataan ini, tapi di satu sisi dia tahu hidup harus terus berlanjut.

Dinia pun bertekad untuk melanjutkan hidup sebaik-baiknya sesuai amanah dari sang ayah.

“Aku enggak konsisten sama apa yang aku jalanin. Papaku suka ngingetin aku untuk tekun, kalau ngelakuin apapun dengan sepenuh hati,” ujar dia.

Wejangan itulah yang kemudian memantapkan hati Dinia untuk bersekolah di Taiwan dan mengejar cita-citanya demi hidup yang lebih baik.

“Aku tahu kalau Papa masih ada, pasti dia bangga anaknya sekolah di luar negeri. Di sini aku mencoba untuk melakukan yang terbaik untuk diriku, dan keluargaku sangat mendukung itu,” pungkas Dinia yang bertolak ke Taiwan pada November 2021 untuk belajar bahasa.

Fajar dan Dinia tak sendiri. Selama dua tahun pandemi Covid-19 melanda Indonesia, banyak orang yang kehilangan anggota keluarga. Ayah, ibu, anak, suami, istri, kakek, nenek, atau siapa saja yang dikasihi.

Kementerian Kesehatan mencatat, sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan status pandemi di Indonesia pada 2 Maret 2020 hingga tanggal yang sama tahun 2022, hampir 150.000 orang meninggal dunia akibat Covid-19.

Angka itu adalah yang terekam. Tak sedikit yang wafat akibat terjangkit virus, tetapi lolos dari pencatatan.

Bukan hanya karena ditinggal orang-orang tercinta. Orang-orang yang kehilangan pekerjaan, bisnisnya bangkrut, atau apapun peristiwa tak mengenakkan lain akibat pandemi, juga mengalami keterpurukan.

Seperti nyawa-nyawa yang melayang akibat wabah, mereka yang masih hidup tetapi terpuruk juga adalah korban.

Dalam kondisi ini, perasaan cemas, stres, dan depresi yang merupakan gejala kesehatan mental, praktis meningkat.

Mengutip Kompas, 15 April 2021, Steven Taylor dalam bukunya berjudul The Psychology of Pandemics (2019) menyebutkan, seseorang yang kehilangan kerabat, teman, atau saudara dalam masa pandemi lebih rentan terpapar post traumatic stress disorder (PTSD).

Eksposur dari banyak kematian di lingkungan sekitarnya juga menjadi stresor PTSD.

Peringatan akan munculnya persoalan kesehatan mental akibat pandemi sebenarnya telah tercatat di masa lampau.

Hal itu tergambar dari pengalaman pandemi influenza 1918 dan SARS 2002-2003.

Pada pandemi influenza 1918, memang hanya sedikit data tentang dampak PTSD. Namun, sejumlah catatan cukup menggambarkan bahwa orang-orang yang pernah melewati pandemi ini juga mengalami PTSD.

Beberapa orang tercatat memiliki ingatan kuat, berulang, dan jelas tentang stresor yang berkaitan dengan pandemi. Bahkan, gejala itu terjadi hingga beberapa dekade setelah masa pandemi berakhir.

Baca juga: Gangguan Kesehatan Mental, Kenali Gejala dan Berbagai Jenisnya

Saat wabah SARS, gejala PTSD rentan dialami oleh masyarakat yang dikarantina, bekerja di tempat dengan risiko penularan tinggi, dan memiliki kerabat atau teman yang sudah tertular virus.

Setidaknya mereka yang berada dalam kategori tersebut berisiko dua hingga tiga kali lebih besar terkena PTSD dibandingkan dengan mereka yang tidak terpapar hal-hal tersebut.

Catatan di masa lampau ini cukup relevan dengan masa pandemi Covid-19 saat ini.

Hasil swaperiksa Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI), 4 April-7 Oktober 2020 menunjukkan, dari 5.661 orang di 31 provinsi, sebanyak 68 persen responden mengalami masalah kejiwaan atau psikologis.

Dari jumlah itu, 67,4 persen terkena gangguan cemas, 67,3 persen depresi, dan 74,2 persen mengalami trauma psikologis.

PDSKJI memperkirakan, dari angka 68 persen itu, prevalensi gangguan cemas selama pandemi sebesar 39 persen dan prevalensi depresinya 51 persen. Prediksi ini valid di daerah yang cakupan responden tinggi, seperti provinsi di Jawa.

Temuan yang mengejutkan adalah, dari total responden yang mengalami masalah kejiwaan atau psikologis, 48 persen responden ingin melukai diri akibat tak mampu menahan tekanan. Dalam psikologi, bunuh diri adalah puncak persoalan kesehatan jiwa.

Hal yang patut diingat, angka itu didapat pada saat awal pandemi. Tentu, fenomena yang sama perlu diteliti kembali setelah pandemi memasuki dua tahun seperti sekarang ini.

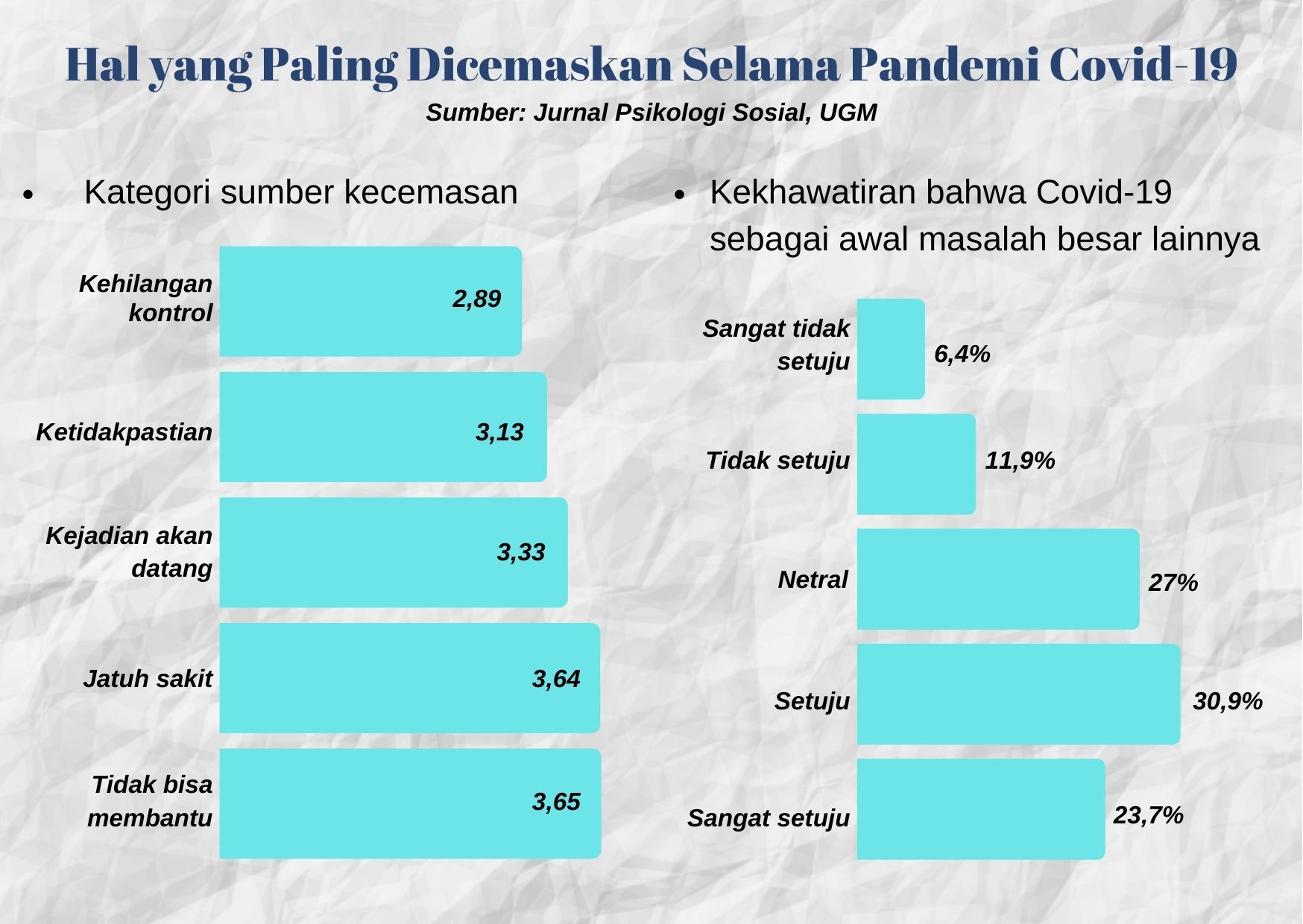

Jurnal psikologi sosial yang diterbitkan awal 2022 dan disusun oleh beberapa peneliti Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada menunjukkan gejala serupa.

Hal yang paling dicemaskan oleh responden dalam konteks pandemi Covid-19 adalah ketidakmampuan membantu orang-orang dekat yang dicintai. Hal kedua yang paling dicemaskan adalah kemungkinan jatuh sakit.

Kecemasan pada level sedang cenderung dikaitkan dengan ketidakpastian dan kejadian-kejadian yang akan datang. Sementara itu, kecemasan rendah berkaitan dengan kecemasan akan kehilangan kontrol.

“Hal ini dapat mengindikasikan bahwa mereka yang memiliki kecemasan tinggi dan sedang kemungkinan merasa tidak memiliki kontrol akan kejadian pandemi ini. Sebaliknya, mereka yang memiliki kecemasan rendah kemungkinan merasa memiliki kontrol yang lebih besar,” tulis penelitian tersebut.

Selain di level individu, kecemasan terhadap pandemi ini juga dapat berkaitan dengan persepsi yang dimiliki seseorang terhadap kejadian di level yang lebih makro.

Sebagian besar responden memiliki kekhawatiran bahwa pandemi ini merupakan awal dari masalah besar lainnya yang akan dihadapi manusia.

Selain memiliki dampak terhadap kesehatan individu, sebagian besar responden menganggap Covid-19 akan membawa dampak pada perekonomian di masa yang akan datang, baik ekonomi lokal, nasional, maupun global.

Gejala kesehatan mental di masa pandemi ini berdampak pada kelompok rentan. Selain perempuan, anak adalah salah satunya.

Survei yang digelar Wahana Visi Indonesia (WVI) pada 2021 menunjukkan, kekerasan terhadap anak naik 12,6 persen selama masa pandemi.

Baca juga: Kawal Masa Depan, Gerakan Agar Anak Korban Pandemi Tak Kehilangan Masa Depan

Jenis kekerasan fisik yang paling sering dialami anak, yakni ditampar, didorong, diguncang, atau dilempar dengan sebuah benda.

Tak hanya itu, anak juga menjadi sasaran kekerasan verbal, yakni diejek, direndahkan, dikatakan sebagai anak bodoh dan tidak berguna.

Setelah akses pendidikan terpaksa dibatasi hanya dengan virtual, temuan ini menunjukkan bahwa anak menjadi korban pandemi bertubi-tubi.

Melihat serangkaian efek domino pandemi terhadap psikologi, isu kesehatan mental tak bisa lagi dianggap remeh.

Bila tak segera didorong menjadi kesadaran bersama, boleh jadi kesehatan mental akan menjadi ‘wabah’ selanjutnya setelah Covid-19.

Teori psikologi Alfred Adler mungkin dapat menjadi jalan keluar dari akar persoalan ini.

Psikolog Ichiro Kishimi dan penulis Fumitake Koga dalam bukunya berjudul ‘Berani Tidak Disukai’ memaparkan salah satu sudut pandang Adler yang relevan bagi para ‘korban pandemi’.

Menurut Adler, seseorang semestinya tidak fokus pada sebab-sebab di masa lalu untuk mendefinisikan apa yang ia rasakan di masa kini. Masa lalu harus dikontrol agar seseorang tidak terjebak pada determinisme alias kepasrahan.

Bila kita ingat kisah Fajar dan Dinia di awal, keduanya merupakan contoh orang yang tidak terjebak pada masa lalu dan memilih bangkit dari keterpurukan. Inilah kunci menjalani hidup di tengah situasi sulit ala Adler.

“Jadi, dalam teori psikologi Adler, kita tidak memikirkan ‘sebab’ yang sudah lewat, tapi ‘tujuan’ saat ini,” tulis Kishimi dan Koga.

Baca juga: 6 Cara Melupakan Masa Lalu dan Hidup Tanpa Penyesalan

Bahkan, Adler menolak konsep trauma (luka batin). Ia memandang, pada prinsipnya tak ada pengalaman yang dengan sendirinya menyebabkan keberhasilan atau kegagalan.

“Kita tidak menderita syok akibat pengalaman kita-yang dinamakan trauma-namun sebaliknya, kita mengartikannya sesuai dengan tujuan kita. Kita tidak ditentukan oleh pengalaman kita, namun arti yang kita berikan pada pengalaman-pengalaman itu menentukan dengan sendirinya,” tulis Kishimi dan Koga.

Sederhananya, diri kita ditentukan bukan oleh pengalaman di masa lalu, tetapi oleh makna yang kita berikan atas pengalaman tersebut.

Dalam kerangka berpikir demikian, Psikolog Universitas Indonesia Dr Rose Mini Agoes Salim, M. Psi menambahkan, seseorang harus mulai membangun kesadaran diri bahwa kehidupan sudah berubah.

Harus disadari bahwa segala sesuatu tidak bisa lagi dilakukan dengan cara lama.

Mereka yang mengambil sikap menyangkal (denial) atas perubahan dan tetap hidup dengan cara dan nilai terdahulu hanya akan jatuh dikecewakan. Cepat atau lambat.

Jadi, merendahkan hati, merelakan diri dan mengubah mindset bahwa dunia telah berubah merupakan kunci awal.

Selain membangun kesadaran penuh, seseorang juga harus mulai memupuk resiliensi.

Secara harfiah, resiliensi diterjemahkan sebagai ketahanan psikologis dan kemampuan mental untuk kembali ke status normal dengan cepat setelah mengalami krisis.

Kemampuan ini belum tentu dimiliki setiap orang, tetapi jelas pada masa seperti sekarang dibutuhkan semua orang.

Beberapa sikap yang dibutuhkan untuk memupuk resiliensi, antara lain pengelolaan emosi yang baik, pengendalian impuls alias dorongan dalam diri, optimisme, analisis penyebab masalah dan empati.

Dengan menapaki sikap-sikap tersebut, kita jadi bisa membuat skala prioritas yang harus dilakukan saat dihadapkan pada persoalan. Kabar duka adalah salah satu contohnya.

“Jadi, setiap kali ada masalah, dia jatuh, dia balik lagi, bounce back. Melenting dari situasi terpuruk dan berdiri lagi,” ujar Rose.

Baca juga: 6 Cara Sembuhkan Duka Akibat Kehilangan Orang Tersayang

Persoalannya, ia mengakui, tidak semua orang memiliki kemampuan ini. Banyak yang jalan di tempat ketika berada dalam situasi terpuruk.

“Ngeluh, sedih, enggak bisa ke mana-mana, mengasihani diri sendiri, saya enggak bisa apa-sapa, saya di-PHK. Tetapi tidak mencari jalan keluar. Dari sini otak kita memang harus jernih dulu. Kalau bukan dari diri sendiri, bisa input dari orang lain,” lanjut dia.

Rose sekali lagi mengingatkan, kita harus mempersiapkan fisik dan pikiran sebaik mungkin untuk hidup dalam kondisi wabah.

Tidak ada yang dapat memastikan kapan kekacauan ini terjadi. Maka, selalu bersiaplah untuk kemungkinan terburuk.