SUARA gaduh dari luar kamar membuat Agus Widjojo terbangun. Ia mendapati keadaan rumah gelap gulita.

Waktu itu adalah hari Jumat, 1 Oktober 1965, sekitar pukul 03.00 WIB.

“Saya ingin keluar kamar, tetapi tidak boleh. Suasananya sangat mencekam,” kenang Agus saat ditemui di kantor Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas), Jakarta, 10 September 2021.

Dari sela jendela, ia melihat banyak tentara menenteng senjata berseliweran. Pita putih yang terikat di lengan mereka membuat Agus bertanya-tanya, dari mana para tentara itu?

Momen itu berlalu cukup cepat. Setelah tentara pergi, Agus keluar kamar dan mendapati sang ayah sudah tidak ada di dalam kamar.

Di dalam rumah, tersisa sang ibu, adik-adiknya dan seorang asisten rumah tangga yang menangis.

Belakangan, Agus yang kala itu masih berusia 17 tahun mengetahui, dua truk tentara baru saja merangsek ke rumahnya di Jalan Sumenep, Menteng, Jakarta Pusat, dan menculik sang ayah, Brigjen Sutoyo Siswomiharjo.

Baca Juga: Peristiwa G30S, Mengapa Soeharto Tidak Diculik dan Dibunuh PKI?

Hal lain yang ia ketahui belakangan adalah, para tentara meringkus Sutoyo di dalam kamarnya. Matanya ditutup kain, kedua tangannya diikat. Kemudian dimasukkan ke dalam truk dan pergi, entah ke mana.

Hari-hari setelah peristiwa itu merupakan bab terkelam dalam hidup Agus dan keluarganya. Tidak ada seorang pun yang dapat memastikan di mana keberadaan sang ayah yang saat itu menjabat Inspektur Jenderal/Oditur Jenderal Angkatan Darat.

Sekeluarga hanya bisa mengais informasi dari pemberitaan di televisi yang masih hitam putih dan surat kabar yang tiba setiap pagi.

Tetapi, Agus remaja sudah dapat membaca situasi politik kala itu.

“Semua orang tahu PKI adalah partai favoritnya Presiden Soekarno. Sering terjadi clash antara Barisan Tani dengan Babinsa di Sumatera Utara, lalu pemuda yang berafiliasi dengan komunis dengan gerakan pemuda yang berafiliasi NU di Jawa Timur. Itu nyambung semua,” ujar Agus.

“Penjelasan resmi dari pemerintah tentang ayah saya memang tidak ada. Tapi mungkin dengan (rangkaian peristiwa politik antara PKI dengan pemerintah) itu saya pribadi sudah memperhitungkan kemungkinan terburuk yang memang akhirnya terjadi,” lanjut dia.

Singkat kata, Agus memandang bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) lah yang menjadi dalang pembunuhan para jenderal, termasuk sang ayah.

Baca Juga: Kenapa Para Jenderal Dibunuh PKI?

Empat hari kemudian, kabar yang dinanti namun tidak diinginkan, tiba. Sang ayah ditemukan di Lubang Buaya, Jakarta Timur, bersama lima jenderal lain dalam kondisi tidak bernyawa.

Jenderal lain yang dimaksud yakni Letjen TNI Ahmad Yani, Mayjen TNI Raden Suprapto, Majyen TNI Mas Tirtodarmo Haryono, Mayjen TNI Siswondo Parman, dan Brigjen TNI Donald Isaac Panjaitan.

Jenderal TNI Abdul Harris Nasution yang jadi sasaran utama justru selamat dari upaya pembunuhan. Tetapi puterinya bernama Ade Irma Suryani Nasution dan seorang ajudan bernama Lettu Czi Pierre Andreas Tendean tewas dalam peristiwa itu.

Hasil visum et repertum Nomor H.108 atas nama Soetojo Siswomihardjo menunjukkan ia tewas akibat disiksa dan dibunuh.

Baca Juga: 50 Tahun Studi G30S 1965

Dua luka tembak masuk ke tungkai bawah kanan bagian depan, satu luka tembak masuk di kepala sebelah kanan menuju ke depan, satu luka tembak menembus betis kanan bagian tengah dan satu lagi luka tembak tembus di kepala sebelah kanan.

Tak hanya itu, tangan kanan dan tengkorak remuk akibat benturan benda tumpul yang keras dan berat. Empat jari tangannya juga mengalami retak akibat benda serupa.

“Ayah saya langsung dipersiapkan untuk pemakaman tanggal 5 Oktober-nya,” ujar Agus.

Peristiwa kelam pembantaian para jenderal itu kini dikenal dengan nama Gerakan 30 September PKI (G30S/PKI).

Peristiwa ini kemudian memicu kekerasan dan diskriminasi warga yang berafiliasi langsung dengan PKI maupun simpatisan di sejumlah daerah di Indonesia. Ada yang dibunuh, disiksa atau dibuang di pulau terpencil.

Aksi tersebut dilakukan baik oleh unsur militer maupun kelompok sipil yang juga disponsori oleh militer.

Jumlah orang yang dibantai hingga saat ini belum dapat dipastikan. Ada pihak yang menyebut, setidaknya 500.000 orang tewas dibunuh. Sementara, pihak lain mengklaim ada satu hingga dua juta orang dibunuh.

Mereka yang hidup dibiarkan menderita menjadi warga negara kelas dua selama berpuluh-puluh tahun lamanya.

Baca Juga: Kopkamtib Pernah Sebut Jumlah Korban Tragedi 1965 Mencapai 1 Juta Jiwa

Hingga detik ini, peristiwa 1965 masih diliputi kabut tebal meskipun perlahan-lahan negara menghapus praktik diskriminasi terhadap orang yang dicap terlibat PKI dan keluarganya.

Komnas HAM melalui Tim ad hoc telah memutuskan peristiwa tersebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity), tetapi, belum ada auktor intelekuatlis yang dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab.

Setiap kali muncul pembahasan penyelesaian peristiwa 1965, masing-masing pihak mengeras. Baik dari unsur militer dan kelompok kanan, maupun keluarga eks PKI, sama-sama merasa benar dan saling menyalahkan. Seolah tidak berujung.

Hingga pada April 2016, pemerintah dan Komnas HAM menggelar Simposium Nasional bertajuk ‘Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan’. Simposium itu dimaksudkan menjadi pintu gerbang penuntasan peristiwa 1965.

Acara itu dihadiri kalangan akademisi, pegiat HAM, keluarga eks PKI, purnawirawan militer, organisasi masyarakat dan perwakilan lembaga pemerintah.

Simposium diharapkan bermuara pada rekomendasi ke pemerintah untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM masa lalu dengan model rekonsiliasi.

“Bukan mencari siapa yang salah, melainkan apa yang salah, agar tidak terulang,” kata Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, seorang mantan remaja di mana sang ayah direnggut nyawanya dalam peristiwa yang disebut didalangi PKI.

Baca Juga: Rekonsiliasi Sang Jenderal Pemikir

Menariknya, Agus menjadi ketua panitia pengarah acara itu. Menurut dia, kesejarahan menjadi pendekatan paling obyektif untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.

“Kami membuka kesempatan seluas-luasnya kepada siapapun untuk berbicara apapun. Karena ini adalah proses penyembuhan,” ujar Agus dengan suara lantang.

Sayang, simposium itu berjalan tidak sesuai harapan. Jalan rekonsiliasi yang dicita-citakan Agus menguap begitu saja.

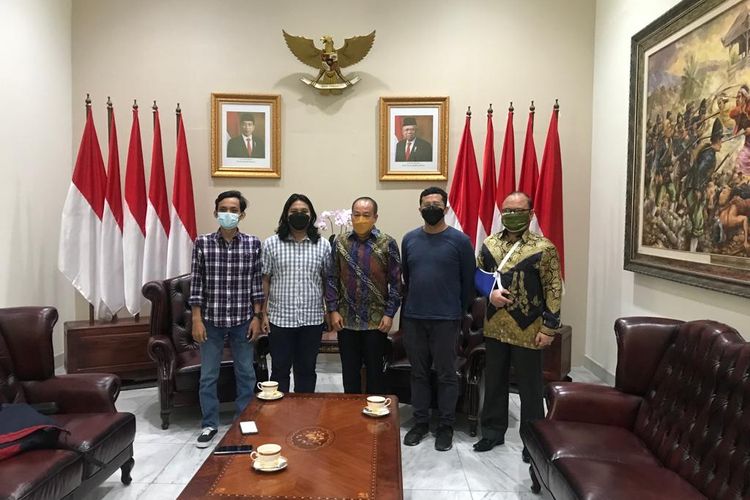

Pada 10 September lalu, tim JEO Kompas.com berkesempatan bertemu dan berbincang banyak dengan Agus Widjojo di kantornya, Lemhanas, Jakarta Pusat.

Lewat perbincangan selama sekitar satu jam, pria yang baru saja ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Duta Besar Filipina itu bercerita banyak tentang jalan panjang rekonsiliasi dan apa saja yang menjadi penghambat cita-citanya tersebut.

Simak penggalan wawancara khusus kami dengan Agus pada video berikut ini:

Kutipan wawancara khusus selengkapnya juga dapat Anda simak dengan menggulirkan laman berikut ini.

Anda bisa membacanya secara runut atau langsung memilih subtopik di bawah ini:

Rekonsiliasi adalah sebuah kesepakatan yang berasal dari niat masing-masing pihak yang bertikai di masa lalu dan bukan hitung-hitungan siapa benar, siapa salah. Tapi kemauan untuk bisa berdamai dengan masa lalu dan bersama-sama memandang masa depan.

Kedua belah pihak harus memulai dari garis awal, bukan yang selama ini mereka lakukan atau posisikan, yaitu menunggu untuk mencari kambing hitam atau kesalahan orang lain. Tapi semua pihak harus introspeksi di awal, apa kesalahan yang sudah dilakukan.

Karena sebuah peristiwa tragedi kekerasan itu tidak mungkin bisa hanya dilihat hitam putih bahwa satu pihak dianggap sebagai pelaku dan pihak lain sebagai korban atau istilahnya di masa sekarang sudah diperhalus menjadi penyintas atau survivor, bukan victim lagi.

Untuk pihak yang terlibat dalam sebuah tragedi konflik tindak kekerasan, masing-masing pihak punya kontribusi peran sehingga terjadi tragedi tindak kekerasan tersebut. Ini yang harus ditelusuri kembali, dinapak tilas kembali, mengapa sih saya dianggap seperti itu? Ini yang coba harus dibersihkan pada diri masing-masing sebelum masing-masing pihak masuk ke gelanggang untuk mencapai kesepakatan bersama.

Kesepakatan itu adalah kesepakatan untuk bagaimana memandang masa lalu, bisa dikatakan sebagai pencarian kebenaran.

Orang sering mengatakan kebenaran itu bagaimana mencarinya, Pak? Betul memang. Tapi kebenaran yang dimaksudkan di sini adalah kesepakatan mengapa suatu peristiwa tindak kekerasan bisa terjadi. Pasti ada yang salah pada diri saya. Apa itu? Dan mari kita coba cari bersama untuk kita sepakati agar bisa melangkah ke masa depan. Kira-kira begitu konsepnya.

Rekonsiliasi ini untuk kepentingan bangsa. Rekonsiliasi tidak bisa hanya dilihat untuk memastikan siapa yang salah siapa yang benar, siapa pelaku siapa korban.

Baca Juga: Rekonsiliasi Tragedi 1965 Dinilai Dapat Dimulai dengan Penulisan Ulang Sejarah

Ya kita lihat pada tingkat pribadi saja. Kalau kita pernah berkonflik dengan orang lain, sangat berat untuk mengakui kesalahan sendiri. Sangat berat untuk minta maaf.

Kalau kita bisa mencari jalan keluar, tentu ada risiko hal itu bisa membuka kesalahan kita. Ada risiko ketahuan kesalahan kita. Untuk bisa mengakui kesalahan itu adalah sesuatu yang sulit dilakukan dalam kultur kita.

Kultur yang ada pada masyarakat kita adalah kultur untuk berdiri di atas premis bahwa kesalahan ini karena dia, kesalahan ini terjadi karena pihak dia. Sementara pihak yang menyalahkan itu cenderung defensif.

Kongkretnya begini, masyarakat kita belum siap masuk ke dalam gelanggang rekonsiliasi karena kultur yang tadi.

Padahal, kedua pihak masih memegang kunci.Pada pihak keluarga eks anggota PKI, bisa dikatakan sebagai penyintas, sampai sekarang belum ada tanda-tanda bahwa mereka berbesar jiwa dan berbesar hati untuk mengatakan pada tahap tertentu, PKI itu punya andil sehingga terjadi tragedi 1965 dan tindak kekerasan pada peristiwa tersebut. Ini belum ada tanda-tanda.

Buktinya, kalau mereka bicara 1965, mereka bicara tentang korban-korban setelah kejadian 1 Oktober pagi 1965. Pada peristiwa di mana ada tujuh perwira Angkatan Darat yang dibunuh, itu tidak mereka pandang. Mereka hanya melihat peristiwa setelah itu. Yang dilihat hanya saat mereka dikejar-kejar. Padahal ini (tewasnya tujuh perwira Angkatan Darat) jelas-jelas ada pembunuhan.

Tapi yang sering diamplifikasi hanya peristiwa pengejaran dan pembunuhan dengan korban belasan ribu dengan penahanan di Pulau Buru tanpa ada kesempatan untuk membela diri.

Mereka tidak pernah melihat bagaimana sepak terjang PKI sebelum 2 Oktober 1965. Tidak cuma pada peristiwa 1965.

PKI ini kan sudah ada sejak lama. Dendam terhadap PKI sudah menumpuk sejak peristiwa 1948 di Madiun atau mungkin sebelumnya.

Kecenderungan yang sering dilakukan gerakan komunisme dalam menjalankan ideologi itu sering dengan memaksakan dengan kekerasan. Mereka memaksakan ideologinya untuk bisa menggantikan ideologi yang sudah ada di suatu negara, memaksakan kebijakan-kebijakannya, kalau perlu dengan pembunuhan. Contohnya banyak.

Pada 1948, PKI menusuk perjuangan rakyat Indonesia ketika berjuang mempertahankan kemerdekaan di Madiun. Lalu bagaimana mereka membunuh di daerah Jawa Timur. Terus bagaimana mereka membangun kekuatan politiknya sampai memuncak pada 1965. Saat itu mereka dianggap sudah memegang momentum politik di Indonesia karena sangat dekat kedudukannya dengan Presiden Soekarno. Yang seperti ini tidak pernah mereka perhitungkan.

Mereka hanya perhitungkan peristiwa-peristiwa yang bisa dijadikan glorifikasi atas posisi bahwa mereka penyintas atau korban. Padahal korban juga banyak dari pihak lain.

Untuk pihak yang anti-komunis bisa dipahami mengapa sering dikatakan ada istilah "bahaya laten komunis". Seperti yang saya katakan, komunisme sering melakukan tindak kekerasan untuk memaksakan kebijakan-kebijakannya. Bisa dilibat sejarahnya sejak 1948. Yang seperti itu tidak bisa diabaikan karena bisa menumpuk. Karena itu ada istilah Bahaya Laten Komunis, mmang ada.

Tetapi kelemahannya adalah ketika untuk merespons fakta sejarah itu, responsnya adalah totalitas absolut, habiskan semua komunis.

Ketika ditemukannya jenazah perwira Angkatan Darat di Lubang Buaya, terjadi respons dengan dilakukan pengejaran oleh TNI, khususnya Angkatan Darat di bawah pimpinan Jenderal Soeharto karena memang Angkatan Darat yang paling siap.

Itu juga melampaui batas-batas yang ditentukan oleh proporsionalitas dalam hal pengejaran terhadap eks anggota PKI.

Baca Juga: September, Superego Anti-komunis, dan Politik Rekonsiliasi

Iya, akhirnya sampailah kepada prinsip bahwa negara tidak pernah bersalah. Padahal kan negara bisa bersalah.

Seperti juga kekuasaan presiden yang dikatakan kekuasaan presiden tidak tak terbatas, kekuasaan negara juga demikian. Tidak tak terbatas. Begitu juga salah satu prinsip penggunaan kekuatan bersenjara, di antaranya proporsionalitas.

Karena itu kenapa pelanggaran HAM berat itu hanya dituduhkan pada negara. Karena negara punya kekuatan, instrumen untuk merespons tindakan apapun yang mengancam negara. Tetapi memang harus proporsional.

Kedua hal ini masih dipertahankan secara ketat dan ini menunjukkan masyarakat kita memang belum siap untuk masuk dalam gelanggang atau panggung rekonsiliasi yang sebenarnya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bangsa.

Marilah kita berdamai dengan masa lalu dan bersama-sama memulai lembaran putih baru dari garis yang baru untuk maju ke depan membangun bangsa yang menghargai human dignity.

Saya mengatakan, bisa tidak seperti itu. Perlu banyak pencerahan dari banyak guru bangsa untuk menyadarkan kultur masyarakat ini. Kita lihat saja limbahan dari Pemilu Pilpres yang lalu saja masih terasa.

Jadi, kultur masyarakat itu memang harus dibangun dan ditingkatkan level civility-nya.

Ada juga sih yang mengatakan, sudah ada rekonsiliasi alamiah. Tapi rekonsiliasi alamiah itu kalau salah satu pokok dalam rekonsoliasi itu adalah pencarian kebenaran. Berani enggak kita buka-bukaan tentang pihaknya sendiri? Saya tantang pihak saya sendiri. Jangan hanya membicarakan tentang pihak yang berseberangan. berani tidak kita membicarakan pihak kita?

Kalau ada salah satu pihak memberi pengakuan, sebenarnya (masalah) selesai. Itu model yang paling sederhana. Tapi kalau saling berkutat untuk defensive, pasti tidak akan ketemu walaupun sudah makan bersama di meja makan. Masih ganjal karena ada yang belum dilepas.

Nah, dalam proses pencarian kebenaran, harus ada yang dilepas untuk bisa berdamai dengan masa lalu.

Baca Juga: Simposium 1965 dan Anti-PKI, Jalan Berliku Menuju Rekonsiliasi

Karena kondisi seperti ini membutuhkan (peran) guru-guru bangsa. Pada akhirnya tidak bisa dihindari peran negara.

Mungkin awalnya akan berasal dari gerakan-gerakan sosial bottom up dan akhirnya akan sampai implementasinya pada tingkat akar rumput.

Misalnya kebijakan untuk memperhatikan kerugian yang dialami para penyintas akibat tindakan kekerasan, yang tidak bisa dikembalikan sebelum tindakan kekerasan dilakukan.

Tidak ada yang bisa menghidupkan kembali ayah saya. Tapi apakah keluarga, terutama anak-anaknya dirugikan?

Maka di situlah pemerintah bisa mengambil kebijakan untuk memberikan perhatian dari segi aspek kesehatan, aspek pendidikan, dan lain sebagainya. Jangan malah dianggap untuk sarana balas dendam untuk memaksa kondisinya dikembalikan seperti sebelum terjadinya tindakan kekerasan secara absolut fisik. Itu tidak mungkin.

Ya memang bagus dari generasi mudanya. Pernah kah kita tanya pada generasi muda tersebut, apa sih yang dimaksud rekonsiliasi? Mengapa perlu terjadi rekonsiliasi? Apa penyebab terjadinya rekonsiliasi dan kenapa terjadi tindak kekerasan pada 1965? Tahu enggak masalahnya di mana? Jangan-jangan nanti 15 tahun lagi akan kesandung lagi dengan masalah yang sama tapi dengan nama yang berbeda.

Tetapi saya yakin dengan iklim demokrasi seperti sekarang ini kejadian seperti 1965 tidak akan terjadi kalau kita memegang teguh atau mengimplementasikan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip demokrasi, (misalnya) tidak ada kekuasaan yang tidak terimbangi, kekuasaan itu harus diimbangi, check and balances, kontrol, tentara tidak digunakan untuk mendukung kekuasaan politik, sekarang kan tidak mungkin lagi terjadi.

Jadi di alam demokrasi tragedi semacam itu tidak akan terjadi lagi. Tapi kita harus belajar dari masa lalu mengapa itu sampai terjadi supaya jadi pelajaran untuk anak cucu kita untuk mengambil pelajaran agar jangan sampai terulang kembali.

Baca Juga: Dorong Rekonsiliasi agar Beban Sejarah Tidak Berlarut-larut

Tergantung mana yang lebih dulu mencapai tingkat keadaban lebih tinggi. Siapa yang lebih cepat mencapai tingkat kearifan untuk melihat bagaimana untuk bersikap. Jadi tidak ada rumusnya itu.

Saya katakan negara ya, istilahnya negara kan bukan pemerintah. Kalau pemerintah itu Presiden Jokowi. Tapi kalau negara itu dari 1945 sampai 2021.

Lembaga negara selalu ada. Bahwa pada 1945 itu yang mewakili Soekarno, bahwa pada 1968 yang mewakili Soeharto, bahwa pada 2005 yang mewakili SBY. Itu negara.

Jadi, jangan berkecil hati untuk mengatakan bahwa yang bersalah itu Pak Jokowi, tidak. Tapi negara. Mengakui kesalahan atas nama negara.

Tapi kan masalahnya masih ada yang punya keterkaitan langsung. Mungkin karena organisasinya atau mungkin orangtuanya terlibat. Jadi hubungan emosional masih ada.

Tapi (harusnya) negara kan tidak berpihak. Negara adalah penyelenggara yang berkewajiban untuk melihat bahwa hak warga negaranya terpenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan keamanan, kebutuhan kesejahteraan, dan jaminan-jaminan lainnya. Jadi negara has nothing to lose.

Baca Juga: Pemerintah Diminta Adopsi Model "Rekonsiliasi Akar Rumput" Terkait Peristiwa 1965

Waktu masih (TNI Angkatan Darat) aktif.

Ya tidak tahu juga ya. Mungkin ini persepsi diri saja bahwa saya juga salah.

Apakah saya tidak sakit hati saat saya mengetahui bahwa ayah saya dibunuh? Saya juga ingin tahu kok siapa sih yang bunuh ayah saya. Yang kedua bagaimana mereka membunuhnya.

Dalam buku saya yang terbaru ada wawancara yang pernah dilakukan penulisnya dengan dua anggota KKO yang mengangkat jenazah dijelaskan secara detail waktunya, urutan siapa yang duluan diangkat, menghadap ke mana jenazahnya. Saya ingin tahu nih bagaimana mereka dibunuhnya.

Saya tidak butuh justifikasi telah terjadi pesta harum bunga, penyayatan, tidak perlu lah itu. Tetapi bahwa telah terjadi pembunuhan, menurut visum pun ada luka tembak dan sayatan-sayatan benda tajam sudah cukup untuk mengetahui bahwa telah terjadi pembunuhan.

Sebagai anaknya, saya juga ingin tahu gimana caranya ayah saya dibunuh dan mengapa dia dibunuh. Di sini mulai naik nih pertanyaannya ke seputar siapa aktor intelektualis secara politis? Ada apa yang sesungguhnya terjadi pada saat itu?

Ada perebutan kekuasaan yang melibatkan tiga pihak, yakni Presiden Soekarno, PKI dan Angkatan Darat. Ada apa sebenarnya. Saya ingin tahu dong ada apa sebenarnya. Tapi kalau saya terbenam dan saya kemudian stuck hanya untuk mencari tahu siapa pembunuh ayah saya, hidup saya seperti didikte dan saya tidak bisa move on hanya karena hal-hal seperti itu.

Saya berpikir, toh sebetulnya peristiwa ini bukan peristiwa pembunuhan ayah saya saja. Peristiwa ini adalah peristiwa politik nasional, peristiwa politik yang menyangkut seluruh bangsa. Oleh karena itu menjadi kepentingan dan sudah ditangani oleh Angkatan Darat, oleh seluruh bangsa dan lain-lain.

Jadi, ok, saya akan belajar dari situ. Saya akan mengambil informasi-informasi pelajaran dari situ. Tapi saya juga perlu untuk menetapkan pada diri saya bagaimana saya move on dari situasi semacam itu dan tidak terbenam pada emosi dendam.

Ya itu konsekuensi. Banyak orang yang enggak bisa mikir. Artinya dia maunya semuanya itu ada di garisnya dia. Ada orang berpaham lain sudah hitam putih 'oh, berarti dia musuh saya'. Dia tidak mau memahami cara berpikir orang lain bahwa ada cara berpikir lain untuk tujuan yang sama.

Yang seperti itu tidak usah digubris. Buktinya apa kalau saya komunis? Lah wong ayah saya dibunuh kok, saya penyintas.

Di sisi lain ada juga yang bilang saya dibilang antek Amerika. Ini gimana?

Jadi, kalau menghadapi orang-orang yang seperti itu tidak usah digubris. Kita dengan logika kita saja harusnya sudah bisa mengambil kesimpulan.

Baca Juga: "Tentara Kok Mikir", Sosok Agus Widjojo sebagai Intelektual Militer dan Pendidik

Ya sudah, karena saya melihatnya dari perspektif tingkatan kebangsaan.

Yang kedua, saya mencari. Kebetulan waktu itu kan sedang musimnya Nelson Mandela di Afrika Selatan. Kebetulan saya juga ditunjuk menjadi salah satu komisioner dalam Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia-Timor Leste.

Di Timor Leste, Indonesia dituduh melakukan pelanggaran HAM berat seputar jajak pendapat pada saat itu. Jadi saya terlibat langsung dalam proses mendamaikan pihak-pihak yang berhadapan.

Di situ berhadapan komisioner dari pihak Timor Leste maupun dari pihak Indonesia yang harus mencari kesepakatan tentang apa yang terjadi dan bagaimana melangkah maju ke masa depan membangun persahabatan antara rakyat Timor Leste dengan Indonesia.

Di situ saya banyak belajar tentang proses membangun rekonsiliasi yang diawali dengan saling membangun kepercayaan, trust building.

Kita tidak bisa batasi langsung mulai tahun sekian, tidak. Terus saja. Belajarlah dari semua tanda-tanda yang ada di sekitar kita. Untuk kita bisa memahami apa yang kita perlukan, saya maunya kemana dan mengapa saya maunya ke situ. Di situ akan bergumul. Semua orang pasti akan mengalami itu kok.

Karena saya belajar dari fenomena yang terjadi dalam perkembangan lingkungan strategis kita. Waktu itu yang sedang populer kan rekonsiliasi di Afrika Selatan. Saya juga pernah jadi anggota dari sebuah rombongan yang melakukan studi banding di Afrika Selatan.

Tapi masalahnya adalah sampai kapan masyarakat kita akan dibelah yang sifatnya itu saling berhadapan? Manfaatnya apa? Bagaimana kita bisa terus maju membangun kalau masyarakatnya masih terbelah? Pakai logika saja.

Pertanyaan-pertanyaan bersifat logis waktu itu mungkin saya belum mendapatkan konsepnya, waktu itu mungkin saya belum mendapatkan pengalamannya tapi pertanyaan-pertanyaan itu sudah muncul.

Baca Juga: Sejarawan LIPI: Kita Belum Selesai dengan Tragedi 1965

Ya kan ada yang namanya FFKB. Sudah mau datang, duduk bareng, makan bersama. Tapi saya belum melihat itu sebagai rekonsiliasi.

Kita pernah uji dengan perdebatan habis-habisan dan itu yang saya coba lewat perdebatan terbuka lewat sebuah simposium di Aryaduta. Waktu itu dengan Ilham Aidit dan teman-temannya. Tujuannya adalah bisa menempatkan posisi masing-masing pihak, mereka di pihak sana dan saya di pihak lain untuk berdamai dengan masa lalu dan bertemu untuk kesepakatan. Tapi tidak bisa.

Saya mengatakan konsep seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau mau rekonsiliasi orang harus meyakinkan kaumnya dulu agar menyadarkan mereka bahwa PKI dulu itu juga bersalah. Siapkan mereka. Setelah terjadi kesadaran baru masuk. Tapi yang terjadi tidak seperti itu.

Sekarang TNI sudah tidak lagi bermain politik, TNI tidak lagi terlibat dalam kekuasaan. Dan itu diakui di dalam proses analisis reformasi TNI. Sementara di pihak PKI bagaimana? Mereka bisa melakukan analisis juga untuk PKI enggak? Dia (Ilham Aidit) bilang. 'tapi kan PKI tidak pernah berkuasa, tidak pernah membunuh'. Di situ ketahuan bahwa posisi dia menganggap PKI tidak pernah bersalah dan menganggap hanya dia yang jadi korban.

Ketahuan hanya dengan perdebatan habis-habisan kita bisa sampai pada posisi untuk mengosongkan hati kita pada peristiwa masa lalu.

Nah, hal-hal seperti itulah yang perlu public hearing yang memang nantinya akan berdampak pada proses penyembuhan. Healing process. Sering orang mengatakan kebenaran itu memang menyakitkan, tapi kebenaran itu bisa menyembuhkan. Itu yang kita tidak mampu untuk melakukannya.

Ketika pihak yang bertikai belum mampu melakukan instrospeksi atas apa peran dia dan kesalahan dia, yang memberikan kontribusi terhadap terjadinya tragedi, maka rekonsiliasi sejati belum tercapai.

Boleh orang makan sama-sama tapi dalam hati kecilnya dia belum terbuka.

Tapi sekarang situasi juga bergantung pada mood lingkungan. Misalnya organisasi lembaga-lembaga HAM dan lembaga perdamaian. Kalau dulu rekonsiliasi itu populer ketika momennya terjadi di Afrika Selatan. Di Amerika Latin juga banyak yang bisa dijadikan contoh. Tapi sekarang yang dilakukan lembaga-lembaga itu lebih mengarah ke tuntutan pengadilan. Retributive justice.

Mengembalikan keadilan sebelum tindak kekerasan itu terjadi. Maka sekarang, apa yang sudah kita lakukan sudah cukup baik daripada kita harus mengejar apa yang harus kita lakukan tapi tidak mampu kita lakukan. Jadi sekarang posisinya di situ.

Baca Juga: September 1965 dan Kisah Orang-orang Buangan...

Kalau seintensif itu rasanya belum ada.

Ada adik saya, tapi dia lebih ke healing process secara individual karena pendekatannya psikologis. Beda dengan saya karena saya sosial nasional sebagai sebuah gerakan.

Kalau yang lain-lain saya tidak ingat apakah ada yang seintensif saya.

Tidak juga sih. Saya kehilangan ibu kandung saya umur lima tahun. Ada ibu sambung sebentar, terus saya kehilangan ayah. Jadi soal pendidikan orangtua, saya agak pincang-pincang. Kasih sayang dan pendidikan orangtua agak pincang-pincang saya.

Tapi pada akhirnya yang membentuk itu saya dibesarkan pada lingkungan yang rasional. Pengetahuan didasarkan pada pencarian sumber informasi. Secara khusus banyak membaca. Dan itu membentuk ukuran.

Itu menumbuhkan rasionalitas sebagai kekuatan kepribadian saya.

Mungkin juga. Tapi yang lebih penting pemeliharannya. Karena saya di sana pada umur 9 sampai 12. Jadi saya meninggalkan Inggris umur 12.

Apakah sudah terbentuk di umur 12? rasanya belum. Tapi pemeliharaan setelah itu dan mungkin juga sifat pribadi yang saya miliki membantu memperkuat karakter saya.