“Boleh miskin, tapi di sini tidak boleh ada yang lapar”

~Bu Sulis~

MENDUNG menggelayut di Solo, Jawa Tengah, pada suatu petang di pertengahan Oktober 2020. Beberapa ibu berkumpul di sebuah teras rumah kosong yang sempit. Tikar digelar, karak goreng pun disuguhkan.

“Yu, nek gawe karak aja asin-asin. Sesuai takaran lho, kan wis enek toh takarane,” kata Sulis, istri Ketua RT 02, RW 05, Kelurahan Gilingan, Banjarsari, Solo.

“Iya. Lha aku seneng asin kok,” kata Suparmi (63), diikuti tawa renyah ibu-ibu lainnya.

Diskusi sore seperti pada petang itu kerap digelar para ibu ini. Paling tidak, sebulan dua kali mereka berkumpul.

Dalam setiap kumpul-kumpul, beragam topik didiskusikan, mulai soal karak, menghitung hasil bank sampah, lele dalam ember, Kampung KB, hingga soal lain termasuk sekolah anak dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Lewat diskusi dan pertemuan dengan sesama ibu itulah kaum perempuan di Kampung Gilingan bisa kuat menjalani hari-harinya.

Seandainya dalam masyarakat ada strata atau kelas yang terpampang jelas, para perempuan ini mungkin masuk dalam kelas terbawah.

Pandemi Covid-19 memukul mereka lebih dalam. Suami kehilangan pekerjaan, anak harus belajar daring, dan kekerasan verbal dalam rumah tangga meningkat.

Sebelum pandemi, para suami kebanyakan bekerja di sektor informal seperti berjualan bakso dan tukang bangunan. Sebagian suami yang lain bekerja di pabrik sebagai buruh.

Kaum ibu ini, selain menjadi ibu rumah tangga, ada juga yang berusaha membantu suami. Misal, dengan menjadi pengupas bawang yang diambil dari rumah makan atau berjualan makanan ringan.

Saat pandemi, kondisi di kampung itu semakin tak menentu. Para pekerja banyak yang dirumahkan atau dikurangi jam kerjanya. Bersamaan, beban bertambah karena anak-anak harus belajar daring dari rumah.

“Saya sehari-hari jahit. Sepi sekali. Paling banyak sehari dapat Rp 25.000. Padahal, anak yang SMK butuh kuota (internet) untuk belajar,” ujar Tri Winarsih (49), salah satu ibu.

Ini kisah para perempuan tangguh dari Kampung Gilingan, Solo, dalam menyikapi kemiskinan dan keadaan. Mereka bahkan pelahan mengubah wajah kampung dan perekonomiannya.

Pandemi Covid-19 jadi salah satu tantangan yang para srikandi ini hadapi bersama. Mereka tidak menyerah....

PARA ibu ini tinggal di sebuah gang sempit padat penduduk di Kampung Cinderejo Lor, Gilingan, Surakarta.

Lokasi tempat tinggal mereka dekat dengan Terminal Bus Gilingan yang megah dan Tugu Keris, salah satu ikon Kota Solo. Kampung mereka pun tak begitu jauh dari lokasi penjahit langganan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Namun, meski dikelilingi penanda lokasi yang mudah dikenal, menemukan Kampung Cinderejo tak semudah itu. Untuk menuju ke sana, kita harus melewati tempat parkir becak, ayam yang berkeliaran bebas, dan anak-anak yang bermain di pinggir jalan.

“Ini lumayan bersih, sudah disemen. Tadinya di sini tanah semua, becek,” kata Sulis.

Selain kumuh, tadinya kawasan itu juga kurang aman, banyak anak-anak muda nongkrong . Angka kekerasan dalam rumah tangga, terutama kekerasan verbal, juga tinggi.

Suami yang memiliki pekerjaan serabutan dan penghasilan pas-pasan melampiaskan kekesalan kepada keluarga di rumah, terutama istri.

“Dan di sana awalnya ibu-ibu merasa (KDRT) itu sesuatu yang wajar. Suami (dianggap) memang berhak memarahi istrinya bahkan tidak menafkahi,” ujar Manajer Divisi Penghidupan Berkelanjutan Solidarias Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (SPEK-HAM) Solo Nila Ayu Puspaningrum.

Kondisi terpuruk tak membuat kaum ibu ini lalu pasrah saja tersuruk. Sulis dan ibu-ibu lainnya di Cinderejo memutuskan untuk berbuat sesuatu.

Mereka bergerak, dimulai dari pemenuhan kebutuhan manusia paling mendasar, yaitu pangan.

Kaum ibu itu secara suka rela setiap pagi menggantungkan sebagian bahan makanan yang mereka miliki di depan salah satu rumah untuk berbagi dengan tetangga sekitarnya.

Nilainya tak perlu mahal, sesuai kemampuan masing-masing. Ada yang hanya menggantungkan satu papan tempe, satu ikat sayur, bahkan bumbu dapur seperti bawang atau cabe.

“Kami enggak memaksa. Punya berapa, itu yang dibagi. Kalau ada Rp 5.000, bisa dibelikan tempe dua papan, nanti digantung. Yang berlebih ya kasih ikan atau yang lain. Pokoknya di sini tidak boleh ada yang lapar,” ujar Sulis.

Menurut perempuan yang suaminya sudah menjabat RT empat periode itu, selain berbagi bahan makanan, kaum ibu juga memelihara lele dan kangkung dalam ember alias budikdamber.

Ember-ember berderet di sepanjang gang ditaruh di depan rumah. Siapa saja warga yang butuh boleh mengambilnya.

Ember lele ini awalnya bantuan dari Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (SPEK HAM), jumlahnya empat buah. Namun, karena merasakan manfaatnya, warga akhirnya swadaya membeli sendiri ember-ember lele itu.

Bahkan, akhirnya Kelurahan Gilingan memberi bantuan ember berikut bibit kangkung dan lele karena melihat antusiasme masyarakat.

“Kami mengapresiasi dan senang dengan komitmen yang ditunjukkan masyarakat. Lele dalam ember itu sangat membantu saat pandemi ini,” kata Lurah Gilingan Joko Partono.

Meski disediakan gratis, tak semua ibu mau mengambil makanan yang disediakan tetangga kendati kondisi ekonominya memprihatinkan.

Sri Sulami (51), misalnya, yang baru saja kehilangan suami karena sakit. Dia memilih tak mengambil bahan makanan yang disediakan. Tetanggalah yang berinisiatif menyimpankan untuknya.

“Aku malu mau ambil. Tetangga ada yang lebih butuh dari aku,” kata Sri.

Keinginan untuk mandiri juga yang membuat Sri dan ibu-ibu lainnya rajin memproduksi karak. Ini adalah camilan dari nasi yang dibumbui dan dikeringkan.

Awalnya, Sulis yang belajar membuat karak sehat, yang itu tanpa pengawet buatan dan dari beras pilihan. Ilmu itu lalu ia tularkan pada ibu-ibu lainnya termasuk Sri.

Sulis juga yang aktif berperan sebagai pengontrol kualitas karak.

“Berasnya harus pulen, enggak boleh pakai pengawet. Jangan pakai micin dan jangan terlalu asin,” ucap Sulis yang memberi nama karak produksinya dengan nama Srikandi.

Harga jual karaknya Rp 10.000 per bungkus. Karak Srikandi sudah sering diikutkan berbagai kegiatan dan bahkan dijadikan oleh-oleh ke luar kota.

Sayang, mereka terkendala sertifikat P-IRT karena dianggap tak memiliki tempat produksi yang luas dan memadai. Karenanya, mereka belum berani memasok karak produksinya ke toko oleh-oleh.

“Tempatnya seperti ini, bagaimana lagi. Kami berharap ada bantuan mesin pengering karak agar lebih baik,” kata Sulis lagi.

Dari karak itu lah, ibu-ibu bisa membantu ekonomi keluarga sehingga tak selalu mengandalkan suami.

Upaya lain yang dilakukan untuk memperkuat ekonomi keluarga adalah membuat bank sampah. Para ibu membuat koperasi simpan pinjam dengan 35 anggota dan pembayarannya dilakukan menggunakan sampah yang mereka kumpulkan.

Uang hasil penjualan sampah digunakan untuk melunasi utang ke koperasi dan menabung.

“Alhamdulillah ini sudah ada Rp 13 juta. Hasil tabungan sampah ibu-ibu,” ujar Sulis.

Karena merasa sedikit berdaya secara ekonomi, para ibu lebih percaya diri dan tangguh menghadapi pandemi. Mereka bahkan sudah berani mengemukakan pendapat dan mampu melawan KDRT yang terjadi di lingkungan sekitar.

“Dulu kalau ada keributan rumah tangga, tetangga enggak berani ikut campur. Tapi sekarang kami berani tegur. Enggak boleh seperti itu,” ujar Sulis lagi.

Nila dari SPEK HAM menjelaskan, lembaga itu mendampingi lima kelompok perempuan rentan di Solo. Mereka ada di Kelurahan Kestalan, Gilingan, Kemlaan, Joyosuran, dan Kampung Sewu.

Dari semuanya, Gilingan adalah daerah yang paling rawan. Daerah Gilingan yang dulunya bantaran sungai, lokasinya dekat dengan terminal.

“Kami masuk ke kampung di Gilingan awalnya untuk penyuluhan HIV/AIDS, tapi kami lalu melihat ibu-ibu ini termasuk rentan. Namun mereka memiliki semangat. Kami akhirnya terus mendampingi,” kata Nila.

Dia masih ingat, saat pertama kali datang ke kampung itu, warga memiliki mimpi punya gedung pertemuan sendiri. Rumah mereka sempit dan berdempetan.

Jangankan punya gedung pertemuan, tinggal di rumah yang nyaman saja mereka kesulitan.

“(Namun,) mimpi itu bisa mereka wujudkan. Mereka membongkar salah satu WC umum jadi tempat pertemuan,” katanya.

Sejak itu, beragam mimpi ibu-ibu Cinderejo Lor Gilingan mulai terwujud. Mereka tidak saja bisa memperbaiki ekonomi keluarga, tapi juga bisa memperbaiki lingkungan sekitar tempat tinggal mereka.

Direktur Yayasan Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) Nani Zulminarni mengatakan, kondisi perempuan yang menjadi kepala keluarga kian terpuruk di masa pademi virus corona atau Covid-19.

Menurut dia, dampak pandemi Covid-19 yang paling dirasakan kepala keluarga perempuan adalah masalah ekonomi.

"Yang amat berat adalah soal ekonomi. Dampaknya amat terasa bagi perempuan kepala keluarga, sebab mereka harus berjuang sendiri dalam situasi krisis," kata Nani seperti dikutip harian Kompas edisi 3 Agustus 2020.

Nani mengatakan, masih banyak juga kepala keluarga perempuan yang hidup dalam kemiskinan. Penyebabnya, ada konflik atau merantau.

Ada pula kasus perempuan jadi kepala keluarga karena perkawinan mereka tak tercatat oleh negara alias hanya nikah siri.

Perempuan jadi kepala keluarga dan hidup dalam kemiskinan juga banyak dipicu kasus ditinggalkan suami. Kebanyakan mereka tak punya dokumen kartu keluarga.

"Mayoritas perempuan kepala keluarga berasal dari masyarakat menengah ke bawah dan berpendapatan di bawah Rp 1 juta per bulan. Mereka umumnya bekerja di sektor informal seperti buruh tani pedagang kecil dan pekerja rumah tangga," ujar Nani.

Ia melanjutkan, perempuan yang menjadi kepala keluarga banyak yang tidak tersentuh pemerintah.

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kepala rumah tangga adalah orang dari sekelompok anggota rumah tangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari rumah tangga atau orang yang dianggap atau ditunjuk sebagai kepala rumah tangga.

Yayasan Nani mendeskripsikan perempuan kepala keluarga sebagai perempuan yang melaksanakan peran dan tanggung jawab sebagai pencari nafkah, pengelola rumah tangga, menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga, dan pengambil keputusan dalam keluarga.

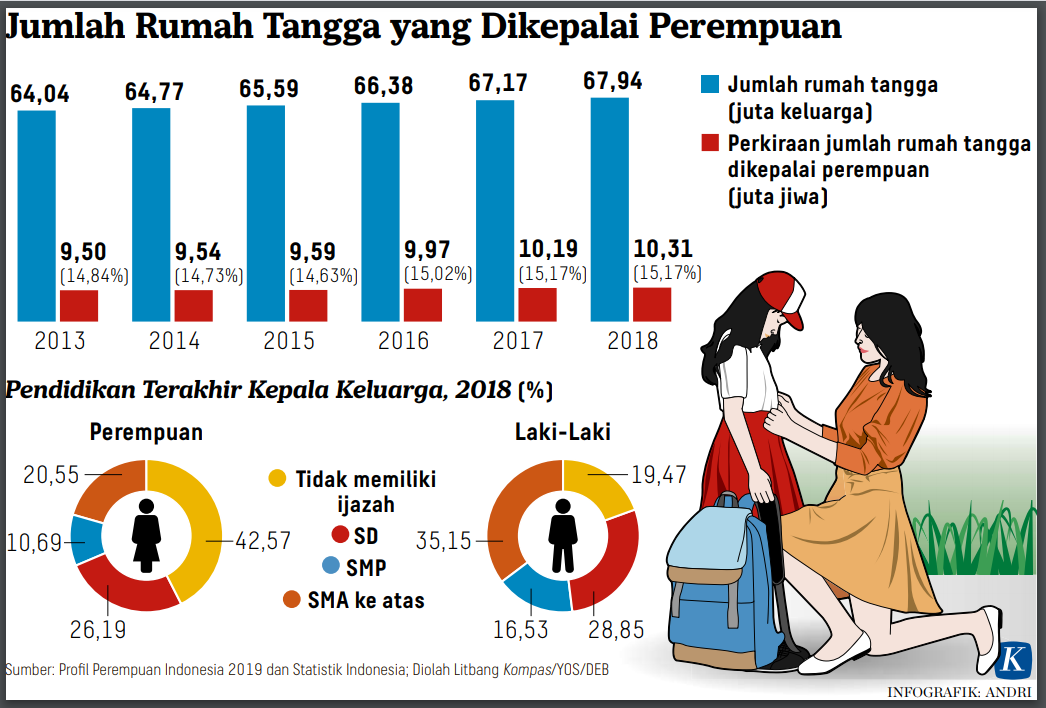

Berdasarkan data BPS pada 2018, tercatat ada 10,3 juta rumah tangga dengan 15,7 persen perempuan sebagai kepala keluarga. Dari tahun ke tahun, jumlah perempuan yang menjadi kepala keluarga pun cenderung bertambah.

Nani mengatakan, meski jumlah kepala keluarga perempuan cukup besar, pengakuan akan kepala keluarga perempuan masih jauh dari yang diharapkan.

Padahal, perempuan kepala keluarga tersebut bekerja untuk mencari nafkan bagi keluarganya. Bahkan, stigma negatif atas status perempuan yang menjanda masih tinggi.

"Stigma soal janda tidak berkurang. Masih kental di masyarakat," ucap Nani.

Bagi ibu-ibu Kampung Cinderejo Lor, RT 02 RW 05 Gilingan, Surakarta, kemiskinan bukanlah nasib. Mereka berkeyakinan, kemiskinan bisa dilawan dan dipatahkan.

Maka, meski kemiskinan membelit dan pandemi menghimpit, kaum ibu itu tetap berjuang bersama dan semakin solid. Apa yang mereka punya, itu yang mereka beri.

“Saya bisanya hanya bantu tenaga,” kata Suparmi, janda yang ditinggal mati suaminya.

Suparmi, yang sempat ditegur karena membuat karak keasinan tadi, jadi salah satu ibu yang paling sibuk di kampung.

Dia rajin memasak untuk buka puasa warga, membagikan makanan, melakukan apa pun yang dia bisa.

Dari hal itu, Suparmi belajar banyak. Dia jadi pribadi percaya diri sekaligus penuh empati.

Semata menanti nasib berubah dan ada yang memperhatikan nasib para perempuan di tengah kemiskinan, pandemi, dan bahkan stigma sosial bagi mereka yang menjadi kepala keluarga, tampaknya bukanlah solusi.

Para srikandi dari Kampung Gilingan ini sedikit banyak membuktikannya....