"Fiat justitia ruat caelum"

(Keadilan harus ditegakkan walau langit runtuh)

~Lucius Calpurnius Piso Caesoninus (43 SM)~

BAGI negara yang menganut asas demokrasi, hukum tentunya menjadi instrumen penting untuk ditegakkan. Indonesia juga menegaskan prinsipnya sebagai negara hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945, setelah amandemen ketiga pada November 2001.

Namun, salah satu polemik besar dalam menerapkan prinsip negara hukum di Indonesia adalah masih berlakunya hukum yang dianggap peninggalan kolonial Belanda.

Salah satu polemik besar dalam menerapkan prinsip negara hukum di Indonesia adalah masih berlakunya hukum yang dianggap peninggalan kolonial Belanda.

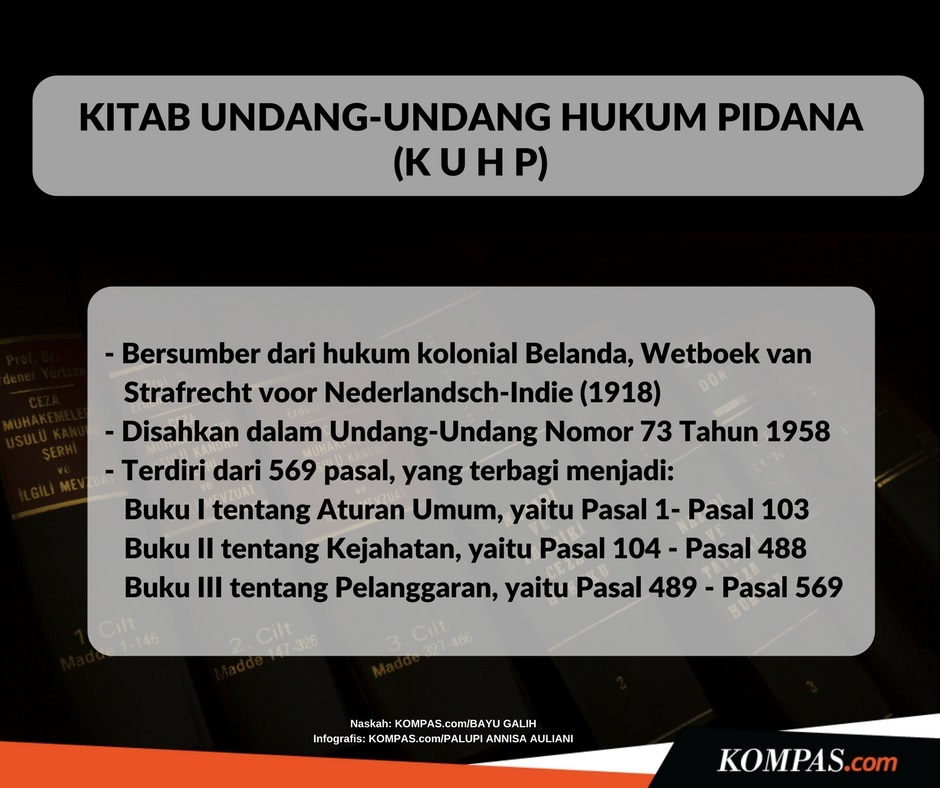

Warisan kolonial itu bahkan termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang bisa dikatakan sebagai babon hukum di Indonesia.

KUHP mengatur mengenai pidana secara materiil di Indonesia. Aturan hukum tersebut dibuat untuk memberikan perlindungan kepada warga negara juga sebagai proteksi terhadap kepentingan negara.

Karena itu, pasal-pasal dalam KUHP dibuat untuk mencegah perbuatan yang dapat merugikan pihak lain, baik itu individu warga negara maupun kelompok, serta ancaman terhadap kedaulatan negara.

Misalnya, KUHP memuat aturan yang memberikan sanksi terhadap perbuatan yang dianggap mengancam dengan kekerasan terhadap suatu individu, hingga membocorkan rahasia negara.

Dengan demikian, wajar jika kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Reformasi KUHP berharap warisan kolonial Belanda yang masih termaktub dalam KUHP dapat segera diganti.

Namun, upaya perubahan warisan kolonial itu terancam gagal saat draf Rancangan KUHP besutan pemerintah masuk masa pembahasan di DPR periode ini. Setidaknya ini terlihat hingga pembahasan terakhir pada 2 Februari 2018.

"Dari pengaturan, struktur, bangun ruang masih persis, enggak berubah. Padahal yang kita butuhkan (perbaikan) itu bolong-bolongnya dari hukum kolonial itu," kata Direktur Pelaksana Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Erasmus Napitupulu, dalam diskusi dengan Kompas.com pada awal Februari 2018.

Proses 100 tahun

ICJR merupakan salah satu lembaga yang tergabung dalam Aliansi Reformasi KUHP yang dibentuk pada 2005. Menurut Erasmus, pembentukan Aliansi Reformasi KUHP dilakukan setelah Rapat Paripurna DPR pada 1 Februari 2005 menetapkan bahwa RUU KUHP masuk program prioritas periode 2005-2009.

Pembentukan Aliansi Reformasi KUHP bertujuan memastikan bahwa KUHP baru nantinya tak memasukkan pasal-pasal warisan kolonial, juga pasal yang bertentangan dengan prinsip demokrasi.

Namun, upaya untuk mengubah KUHP yang sarat dengan sudut pandang kolonial sebenarnya telah dilakukan bahkan sejak beberapa puluh tahun sebelum Aliansi Reformasi KUHP dibentuk.

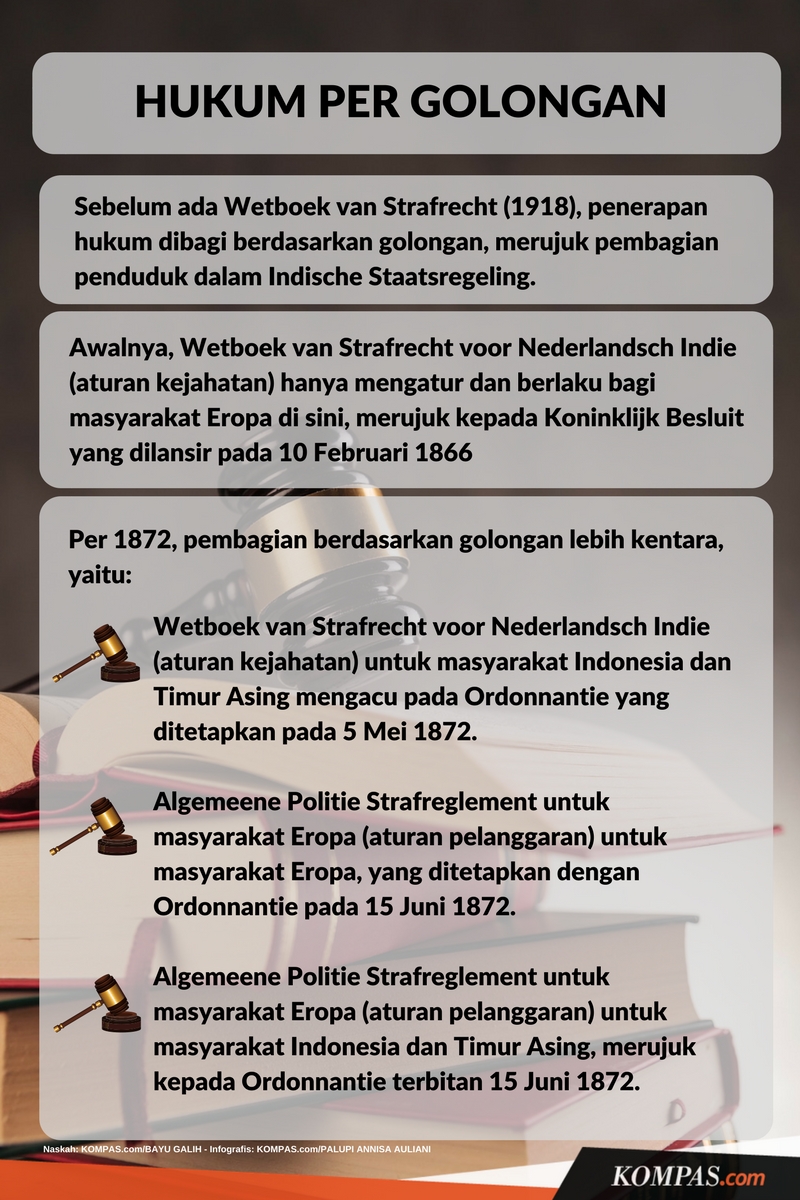

Ada baiknya jika kita mengetahui secara singkat mengenai perjalanan KUHP tersebut, sejak disahkannya Staatsblad 1915 Nomor 732 yang berlaku mulai 1 Januari 1918. Sumber hukum kolonial Belanda itu dikenal dengan nama Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie.

Aturan ini merupakan unifikasi atau penyatuan hukum pidana yang sebelumnya dibedakan berdasarkan golongan, yaitu Eropa atau Indonesia/Timur Asing.

Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, KUHP ala Belanda masih digunakan untuk menghindari kekosongan hukum. Fakta itu dicantumkan dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.

Dikutip dari buku Hukum Pidana, Horizon Baru Pasca-Reformasi (2011), Wetboek van Strafrecht kemudian "bersalin rupa" untuk menyesuaikan dinamika zaman. Perubahan antara lain menghasilkan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 dan UU Nomor 73 Tahun 1958.

Sudut pandang kolonial

Menurut Erasmus Napitupulu, upaya mengubah KUHP sudah dilakukan sejak periode 1960-an, untuk mengeliminasi hukum kolonial. Erasmus pun mencontohkan sejumlah pasal dalam KUHP yang dianggap masih menganut sudut pandang kolonial.

Hukuman mati, misalnya. Kerajaan Belanda telah menghapus hukuman mati sejak 1870 dengan alasan keberadaban. Namun, hukuman itu masih diterapkan dalam Wetboek van Strafrecht pada 1918 karena bangsa Indonesia dianggap perlu ditindak dengan hukum yang sanksinya setegas itu.

"Kita dianggap tukang tipu. Kita dianggap bangsa rendah, tak berpendidikan, tak dipercaya, sehingga perlu hukuman mati," ucap Erasmus.

Contoh lain, menurut Erasmus, adalah masih berlakunya aturan ujaran kebencian dan makar.

"(Pasal ujaran kebencian) itu diterapkan di Indonesia karena dianggap kita bangsa yang mudah disulut emosinya. (Pasal) makar juga sama," kata dia.

Upaya konkret untuk mengubah KUHP baru terjadi pada 1981. Dalam paper yang disusun Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam, 2005), upaya itu ditandai dengan dibentuknya Tim Pengkajian untuk melakukan pembaruan terhadap KUHP.

Upaya konkret untuk mengubah KUHP baru terjadi pada 1981.

Tim Pengkajian tersebut kemudian menghasilkan Rancangan KUHP (RKUHP) pada 1993. Karena jabatan Menteri Kehakiman Ismail Saleh berakhir, keberadaan RKUHP itu kemudian beralih ke kendali Menteri Kehakiman Oetojo Oesman. Akan tetapi, tetap tidak ada perubahan signifikan.

Dinamika proses pembahasan RKUHP pun kemudian berlanjut pada 2000 atau reformasi. Departemen Kehakiman pada tahun itu menghasilkan draf baru RKUHP yang merupakan penyempurnaan RKUHP yang disusun pada 1993.

Elsam mencatat, RKUHP 2000 tak lepas dari usaha pembaruan yang dilakukan Menteri Kehakiman Muladi pada 1999. Namun, draf itu selesai di era Menteri Kehakiman Yusril Ihza Mahendra.

Draf RKUHP mencapai tahap lebih lanjut di era Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaluddin pada 2004. Pada masa inilah RKUHP yang disusun itu diajukan sebagai RUU yang menjadi prioritas untuk disetujui. Namun, sampai sekarang draf ini pun belum juga disahkan.

Bahkan, baru pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo, RKUHP tersebut dibahas pemerintah bersama DPR. Berdasarkan catatan Aliansi Reformasi KUHP, draf final RKUHP versi pemerintah selesai disusun pada Juni 2015. Pembahasan pun dilakukan dalam sejumlah rapat di DPR hingga terakhir pada Februari 2018.

Polemik RKUHP

Ketika draf RKUHP masuk pembahasan di DPR, upaya untuk mengubah hukum warisan kolonial sepertinya mulai mendekati titik terang. Namun, sejumlah pasal yang tercantum dalam draf RKUHP ternyata malah mengempaskan harapan itu.

Sejumlah pasal yang dianggap warisan kolonial masih saja tercantum dalam RKUHP berdasarkan draf pembahasan per 2 Februari 2018. Misalnya, pasal mengenai penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden.

Sejumlah pasal yang dianggap warisan kolonial masih saja tercantum dalam RKUHP berdasarkan draf pembahasan per 2 Februari 2018.

Tercantum dalam draf RKUHP, pasal penghinaan ini dikenal sebagai "pasal zombie". Sebab, pasal penghinaan presiden dan wakil presiden telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi pada 2006. MK menyatakan, pasal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang tafsirnya rentan dimanipulasi.

Selain itu, RKUHP yang disusun pemerintah juga menuai protes keras karena mencantumkan sejumlah pasal yang dianggap menjerat ranah privat. Salah satu contohnya, pasal perzinaan. Perluasan pasal zina juga diprotes karena rawan menjerat kelompok rentan, salah satunya adalah mengkriminalisasi korban pemerkosaan.

Perjalanan KUHP untuk menemukan wujud baru seolah belum cukup juga meski sudah satu abad. Memerdekakan pasal-pasal yang sarat kepentingan kolonial pun bisa jadi tak semudah membalik telapak tangan.

Adalah tugas kita semua sebagai warga negara untuk memastikan revisi KUHP bukan sekadar rentetan rapat formal tanpa ada perubahan signifikan sebagai hasilnya. Begitu, bukan?