Jika masyarakat yang beragam di suatu negara belum bisa saling menghargai perbedaan, inklusi belum tercapai.

Tanpa dialog lintas agama, prasangka tumbuh subur menjadi praktik intoleransi dan bahkan radikalisme. Ini tidak melulu soal ancaman terorisme.

MINGGU (10/3/2019), beberapa umat tengah sibuk berbenah ketika kami tiba di Pura Eka Wira Anantha, Kompleks Grup 1 Kopassus, Serang, Banten.

Sebagian umat tampak sedang membersihkan perlengkapan yang digunakan saat perayaan Hari Raya Nyepi sehari sebelumnya.

Sebagian lagi membersihkan pendopo yang terletak di depan pura. Pak Ketut, salah seorang umat, menyapa dan mempersilakan kami duduk tak jauh dari pendopo. Mungkin gerak dan langkah kami yang canggung menarik perhatiannya.

"Adik-adik ini dari mana?" ujar Ketut sambil mempersilakan kami duduk.

"Kami dari komunitas Jaringan Gusdurian Banten, Pak. Kami bermaksud ingin silaturahim dengan anak-anak muda Hindu di sini," jawab Ferdinand Bernadh Heumasse, salah seorang penggerak Jaringan Gusdurian Banten.

Tak lama kemudian, I Gusti Ngurah Yoga, datang menghampiri kami. Ia adalah Ketua Pemuda Pura Eka Wira Anantha sekaligus Ketua Dharma Taruna Banten, organisasi yang mengayomi generasi muda Hindu di Provinsi Banten.

Perbincangan berlangsung santai dan hangat. Bahkan, I Wayan Budiana, salah seorang anggota Kopassus, juga ikut berbincang.

Suguhan kopi hitam menemani perkenalan dan perbincangan kami yang cukup dalam.

Ferdinand menyampaikan tujuan menyambangi pura yang dibangun sejak 1970-an itu. Ia mengatakan, gagasan pertemuan berawal dari kegelisahan generasi muda Jaringan Gusdurian Banten atas minimnya dialog lintas iman.

Sementara, banyak anak-anak muda saat ini yang justru ingin memiliki jaring pertemanan dari beragam latar belakang.

"Jarang sekali ada dialog lintas iman antara anak-anak muda di Banten," ujar Ferdinand.

Di sisi lain, lanjut Ferdinand, belum banyak komunitas atau inisiatif sosial yang dapat menjadi wadah untuk berdialog antar-umat beragama. Tanpa ada wadah dialog itu, masyarakat mudah terpecah ketika muncul suatu konflik.

"(Dengan kehadiran Gusdurian Banten), ketika ada masalah kita jadi punya wadah untuk berdialog," tutur pemuda Ambon yang aktif berkegiatan di Gereja Kristen Indonesia (GKI) Serang itu.

Kegelisahan yang sama ternyata juga dirasakan oleh Yoga dan puluhan anak muda Hindu lainnya di Kota Serang. Jembatan dialog yang belum terbangun seolah membuat para pemuda terasing dengan sesamanya.

Ia menyambut baik munculnya inisiatif sosial untuk membangun dialog lintas iman, khususnya di kalangan generasi muda.

"Tentunya kami menyambut baik karena jarang sekali ada dialog lintas iman atau antara agama di sini," ucap Yoga.

TAK jarang, konflik yang melibatkan isu agama bersumber dari prasangka negatif di tengah masyarakat. Prasangka tersebut muncul karena minimnya dialog antara kelompok umat lintas agama.

Rifqiyudin Anshari, salah satu penggerak Gusdurian Banten, mengatakan, hal itu menjadi salah satu atensi dalam gerakan ini.

"Minimnya dialog lintas iman mungkin bisa saja meningkatkan prasangka antar-umat, ini menjadi atensi khusus Gusdurian Banten," ujar aktivis yang akrab disapa Fae itu.

Fae menilai, minimnya dialog lintas iman tidak terlepas dari beberapa faktor. Pertama, para pemuda dan mahasiswa di Banten lebih banyak aktif dalam dunia gerakan politik ketimbang kemanusiaan dan keberagaman.

"Aktivitas ini mungkin lebih menguntungkan bagi mereka karena investasi politik jangka panjang," kata Fae.

Selain itu, gerakan kemanusiaan melalui dialog lintas iman belum dianggap sebagai suatu hal yang sangat penting.

"Ormawa (organisasi mahasiswa) dan ormas dari lintas agama sebetulnya ada dan banyak. Namun, dialog lintas iman ini sepertinya masih tidak terlalu dianggap penting," tutur dia.

Di sisi lain, kata Fae, sebagian masyarakat masih ada yang memandang dialog lintas iman sebagai hal tabu untuk dilakukan. Menurut dia, inisiatif penyelenggaraan dialog lintas iman dapat berujung pada pembubaran dan intimidasi dari kelompok-kelompok radikal.

Kendati demikan, ia menegaskan, Jaringan Gusdurian Banten akan terus berkomitmen untuk mengampanyekan toleransi dan keberagaman.

Caranya, dengan merangkul lebih banyak tokoh agama, aktivis, dan influencer dari berbagai latar belakang, serta membangun komunikasi antara komunitas pemuda lintas agama.

"Mudah-mudahan rencana tersebut dilancarkan agar semua umat bisa merasakan dampak positif dari persatuan dan kesatuan," kata Fae.

Fabian sebagai penganut katolik—yang notabene lebih kerap berposisi sebagai minoritas di kehidupan sehari-hari—punya banyak cerita soal prasangka dalam kehidupan lintas iman.

"Serius, kalau dengan perempuan bercadar, saya punya prasangka," ujar Fabian spontan ketika obrolan tentang prasangka lintas agama ini tiba-tiba menyeruak, Kamis (12/11/2020).

Itu, kata dia, bukan tanpa cerita. Pernah pada suatu ketika di masa dia masih SMA, Fabian mengalami peristiwa yang membekas dalam.

Waktu itu, tutur Fabian, dia berada di bus Transjakarta. Di dalamnya ada ibu-ibu bercadar dengan anaknya yang masih kecil.

"Anak ini jatuh. Saya spontan mau tolong tapi dilarang oleh ibunya. Dibilang, 'Anak saya perempuan, mas.' Saya langsung paham," tutur Fabian.

Namun, cerita tak berhenti di sana. Waktu itu, Fabian memang mengenakan kalung salib besar. Saat peristiwa itu terjadi, dia merasa penumpang satu bus melihatnya dengan "rasa" yang aneh.

"Itu saya berpikir, ini orang-orang ngliatin karena saya laki-laki atau karena pakai kalung salib yang benar-benar keihatan itu," ungkap Fabian.

Saat ini, lebih dari satu dekade berlalu sejak peristiwa tersebut, Fabian masih ingat betul rasa dilihat oleh orang-orang satu bus karena insiden anak kecil jatuh itu. Sadar atau tidak, prasangka terhadap perempuan bercadar itu tak hilang begitu saja.

Terlebih lagi, ada suatu masa dia banyak bergelut dengan informasi tentang aksi terorisme yang melibatkan perempuan bercadar.

"Kalau ketemu yang bercadar itu ada takut, ada khawatir, ada curiga. Ini beda dengan kalau ketemu yang berhijab saja tanpa cadar," aku Fabian.

Namun, lambat laun—meski tidak hilang sama sekali—keparnoan terhadap perempuan bercadar itu menipis. Ada banyak sebab, tentu saja.

Pergaulan dan dialog yang lebih luas dengan beraneka ragam orang membuat dia lebih bisa rileks ketika bertemu perempuan bercadar. Dia pun akhirnya juga mengakui bahwa perasaannya itu tak luput dari stereotype dan pelabelan di masyarakat.

Satu hal yang juga membuka mata dan hatinya lebih lebar adalah pengalaman dari youtuber Rick SNT. Dengan bersemangat dia pun bertutur tentang kisah Rick.

"Sudah dia orang China, kristen, dan sejarahnya membenci etnis Melayu (yang mayoritas Islam). Ditegur ibunya untuk tak boleh begitu, tetap tidak berubah. Tapi, setelah sang ibu meninggal, dia memutuskan berkeliling Indonesia, untuk membuktikan mana yang benar tentang orang Indonesia," ringkas Fabian.

Dalam salah satu video yang diunggah Rick itu Fabian melihat ada perempuan bercadar yang ternyata biasa saja bahkan terlibat dalam produksi video Rick.

Oh, iya, ujar Fabian bersemangat, perjalanan itu dijalani Rick dengan nebeng, demi interaksi nyata benar-benar terjadi.

"Di situ saya seperti terbuka. Oh, kembali lagi ke orangnya dan pemahamannya tentang agama. Batasannya jelas, dan itu sebenarnya budaya timur juga, tak melulu di agama tertentu," ungkap Fabian.

Terlebih lagi, Rick pun dalam penangkapan Fabian, akhirnya mengakui bahwa Indonesia tak sebatas apa yang pernah dia pahami sampai dia benci, termasuk tentang orang-orang di dalamnya dengan keyakinan dan perilakunya.

Pelajaran ini bagi Fabian berarti banyak. Menurut dia, dialog lintas agama penting untuk memecah prasangka di antara umat beragam keyakinan.

"Tapi pentingnya dialog itu hanya 50 persen lah. Yang lebih penting menurut saya ada kerja sama, interaksi yang bukan seremonial juga, di antara pemeluk agama yang berbeda dalam praktik keseharian. Kerja bakti atau ronda, menurut saya itu lebih efektif daripada sekadar dialog," ujar Fabian.

Soal prasangka yang dialami Fabian tak hanya melibatkan lokasi dan orang-orang yang berbeda agama. Dia juga bercerita pernah punya prasangka justru saat dia mengikuti misa perayaan hari besar agama.

"Waktu itu gereja padat dan saya ikut misa di halaman. Di situ ada bapak-bapak tua pakai baju lusuh, sendal lusuh. Itu saya otomatis menjauh dan mengamatinya," tutur Fabian.

Namun, Fabian pun mengaku terhenyak dan sangat malu ketika menyaksikan kelanjutan peristiwa itu.

"Seusai misa, ada kakek tua pakai kursi roda keluar dari gereja. Ternyata bapak-bapak yang tadi itu pengasuh dari panti jompo. Asli itu saya malu sudah berprasangka," tutur Fabian.

Bagi Fabian, prasangka-prasangka ini dia akui tak terelakkan karena menyadari hampir selalu menjadi minoritas di lingkungan kesehariannya. Fabian pun tak menampik pula bahwa sebaliknya dia pun kerap merasa diprasangkai semata menjalankan misi gereja ketika melakukan kebaikan.

"Saya berbuat baik pun kadang suka baper, merasa orang-orang menganggap saya melakukan ini karena misi kekristenan. Kalau berbuat baik semata dianggap karena agamanya. Berasa sekali meski tidak ada yang bilang," ujar dia.

Padahal, kata Fabian, dia pernah mendapatkan ajaran bahwa bagi orang Katolik tidak penting meng-Katolik-kan orang.

"Pernah ada dosen agama saya bilang, bagi orang Katolik itu orang baik disebut sebagai Katolik anonim. Kalau tidak salah, Gus Dur pernah dianggap sebagai salah satu Katolik anonim itu," tutur Fabian.

Maksudnya, meski seseorang secara formal bukan pemeluk agama Katolik, selama dia menjalankan hal-hal baik dan kebaikan sesuai ajaran kekristenan akan dianggap sebagai Katolik anonim itu tadi.

Karena itu juga Fabian tidak mempersoalkan lagi ketika ada umat agama lain menolak mengucapkan selamat hari raya kepada dirinya.

"Ada ajaran lain juga yang bilang, hidup bukan roti saja melainkan roh. Bagi saya pribadi, ucapan selamat Natal itu ibarat roti, seremonial, fisik saja. Yang terpenting adalah bagaimana relasi dalam kesehariannya," tegas Fabian.

Dia tak menampik bahwa pada suatu masa pernah juga menganggap ketidakmauan orang memberi ucapan hari raya itu sebagai sikap berlebihan. Namun, dengan pemahaman yang lebih baik tentang ajaran agama sendiri dan menerima sikap orang berdasarkan keyakinan masing-masing, persoalan-persoalan ini berlalu dengan lebih ringan.

Berdasarkan pengalamannya sendiri tentang prasangka, hal-hal yang masuk akal dalam kehidupan sehari-hari sejatinya tidak tergantung pada latar belakang keyakinan seseorang saja.

Mau taat beribadah tetapi tidak luwes bergaul sekalipun agamanya saja, ujar dia, tetap saja akan jadi persoalan dalam kehidupan sosial sehari-hari. Terlebih lagi, pada situasi darurat, bisa jadi penolong kita justru orang yang berbeda keyakinan juga karena hanya mereka yang ada di sekitar kita pada saat itu.

"Mengapa soal toleransi ini tak dihadapi dengan pemikiran yang rasional begitu? Mau sampai kapan memelihara prasangka?" tanya Fabian.

MINIMNYA wadah untuk berdialog antar-umat beragama dikhawatirkan akan berdampak pada suburnya gerakan eksklusivisme dan ekstremisme kekerasan. Tidak akan ada pemahaman tentang memosisikan orang dengan latar belakang apa pun dalam interaksi sosial. Tentu saja kedua gerakan itu sangat terkait erat dengan tindakan intoleransi.

Mengutip Laporan Tahunan Wahid Foundation mengenai kemerdekaan beragama atau berkeyakinan (KBB) Tahun 2019 di Indonesia, tindakan intoleransi atas nama agama didefinisikan sebagai ketidakmauan untuk memperlakukan orang yang berbeda agama secara setara, termasuk di dalamnya ketidakmauan untuk berbagi hak dalam bidang sosial, politik, dan profesional kepada orang-orang dari agama lain.

Intoleransi atas nama agama didefinisikan sebagai ketidakmauan untuk memperlakukan orang yang berbeda agama secara setara.

Tindakan ini mencakup prasangka negatif bermotif keyakinan, afiliasi atau praktik keagamaan tertentu—baik terhadap individu maupun kelompok—, intimidasi, dan kekerasan bermotif pengabaian hak seseorang atau kelompok dalam menjalankan ibadahnya dan pengabaian atas hak-hak fundamental pemeluk agama.

Kemudian, kajian Eva M Synek dari Institute for Religious Studies, University of Viena, menyebut tiga level intoleransi.

Pertama, kritisisme intelektual terhadap praktik atau gagasan keagamaan tertentu. Kedua, lemahnya penerimaan sosial yang dapat mendorong stigmatisasi dan marjinalisasi, atau bahkan melahirkan kekerasan fisik terhadap orang lain. Ketiga, penggunaan instrumen hukum dan politik untuk membatasi atau melarang paham atau aliran keagamaan.

Eksklusivisme, ekstremisme kekerasan, dan intoleransi menjadi perhatian di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini. Misalnya, fenomena yang terjadi di sektor pendidikan.

Survei PPIM UIN Jakarta pada 2017 mengungkapkan, 87,89 persen guru dan dosen serta 86,55 persen siswa dan mahasiswa setuju jika pemerintah melarang keberadaan kelompok-kelompok minoritas yang menyimpang dari ajaran Islam.

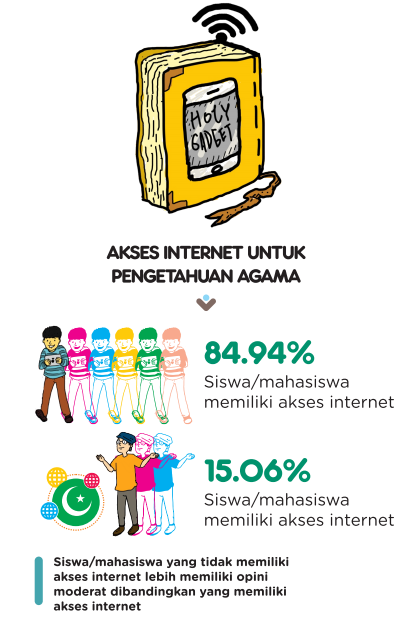

Dalam temuannya, survei Keberagamaan Gen-Z: Survei Nasional tentang Keberagaman di Sekolah dan Universitas di Indonesia itu, PPIM UIN menyebut sejumlah faktor yang turut andil menjadikan seseorang intoleran dan radikal.

Faktor-faktor itu adalah proses belajar, akses internet untuk pengetahuan agama, ketidakefektifan organisasi agama merangkul anak muda, serta persepsi tentang kinerja pemerintah terutama soal ekonomi dan hukum.

Yang menarik, siswa atau mahasiswa yang menjadi responden survei tersebut dan tidak memiliki akses internet justru lebih memiliki opini moderat dibandingkan mereka yang memiliki akses internet.

Dari sisi kinerja pemerintah, responden yang tak puas dengan kondisi ekonomi dan penegakan hukum mendominasi hasil survei PPIM UIN Jakarta tersebut.

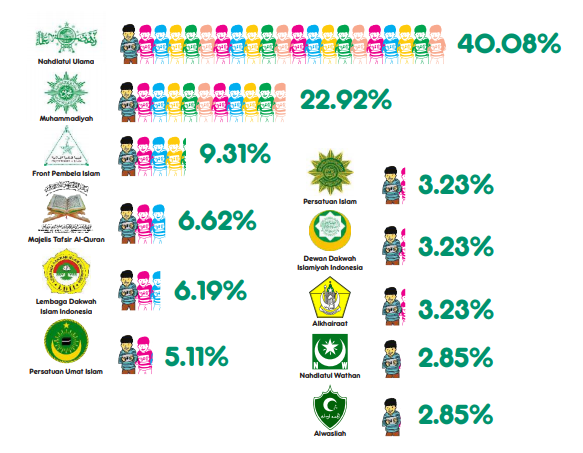

Keterlibatan anak muda di organisasi keagamaan pun terpotret masih didominasi di dua ormas besar, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Itu pun, angkanya tak pernah sampai separuh responden mengaku pernah terlibat, dalam survei yang memungkinkan responden memilih keterlibatan di lebih dari satu organisasi.

Lalu, pada 2018, Survei Wahid Foundation kepada 923 pengurus Rohis menyebut, 64,25 persen responden setuju jika umat Islam dilarang memilih pemimpin non-Muslim.

Dari survei yang sama, 73,3 persen responden menyatakan bersedia memenuhi bila ada ajakan atau panggilan berjihad dalam bentuk berperang untuk membela umat Islam yang ditindas di tempat lain (Wahid Foundation, 2019).

Sebelumnya, hasil penelitian kualitatif Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) 2017 mengungkap, sebagian kecil pelajar sejumlah sekolah di Jawa Tengah dan Kalimantan Barat menolak ketua OSIS yang berbeda agama.

Fenomena ini tidak bisa diatasi hanya dengan mengandalkan kebijakan strategis pemerintah. Peran kelompok masyarakat yang cenderung moderat juga dibutuhkan di akar rumput untuk meruntuhkan batas-batas interaksi sosial.

Persoalan radikalisme tidak hanya terbatas pada terorisme.

Resolusi 2178 Dewan Keamanan PBB, 2014, mendorong negara anggota melibatkan komunitas lokal dan kalangan non-pemerintah dalam mengembangkan strategi melawan narasi ekstremisme kekerasan yang dapat memicu tindakan terorisme.

Dengan demikian, komunitas lokal diharapkan dapat turut berperan mengatasi radikalisme.

Persoalan radikalisme tidak hanya terbatas pada terorisme. Menurut Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Alissa Wahid, radikalisme juga mencakup eksklusivisme dan ekstremisme.

"Bahwa radikalisme itu bukan soal terorisme tapi soal eksklusivisme dan ekstremisme. Kalau kita hanya bicaranya terorisme saja, kita tersesat nanti," kata Alissa dalam webinar yang digelar British Council bertajuk Gerakan Anak Muda Bagi Inklusi Sosial di Indonesia, Minggu (6/9/2020).

Alissa mengatakan, eksklusivisme lebih fundamental dari radikalisme. Di Indonesia, eksklusivisme umumnya bersinggungan dengan agama. Hal itu terjadi karena beragamnya latar belakang penduduk, termasuk dalam hal agama.

Jika masyarakat yang beragam di suatu negara belum bisa saling menghargai perbedaan, inklusi belum tercapai.

"Kalau di Eropa, Amerika, itu eksklusivismenya white supremacy. Kalau di Indonesia, lebih banyak ke agama," ujar Alissa.

Alissa berpendapat, jika masyarakat yang beragam di suatu negara belum bisa saling menghargai perbedaan, inklusi belum tercapai.

Padahal, struktur dan sistem sosial harus inklusif agar semua kelompok masyarakat mendapat kesempatan yang sama atau setara.

Untuk mendorong terciptanya masyarakat yang inklusif, Alissa menuturkan, perlu adanya perubahan yang berkelanjutan dan melibatkan tiga dimensi.

Ketiga dimensi itu, pertama, perubahan dari kalangan akar rumput atau warga. Kedua, program dan kebijakan negara yang menunjang. Ketiga, kelompok masyarakat sipil yang menghubungkan antara akar rumput dan pemangku kepentingan melalui berbagai advokasi.

Alissa mengatakan, ketiga unsur harus berjalan bersamaan agar benar-benar tercipta perubahan.

Terkait radikalisme, Alissa memandang perlu adanya pendekatan kepercayaan (faith) dan teologi dalam menciptakan perubahan.

"Itu baru akan bisa sustainable. Perubahan itu bisa sustainable dilakukan di dalam masyarakat," kata putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid itu.

Akankah ini bisa terwujud? Hanya kita yang bisa menjawabnya bersama-sama....