Air yang meresap di lereng timur Merapi menjadi berkah ketika muncul sebagai umbul di Klaten, dan sungai yang mengairi sawah di bawahnya.

Dingin belum pergi dari lereng Gunung Merapi, tapi Suhar sudah turun ke kebun untuk memetik bunga mawar yang masih digantungi embun. Aroma wangi halus tercium dari keranjangnya yang hampir penuh, kontras dengan penampilan perempuan paruh baya yang gurat-gurat wajahnya menunjukkan kerasnya dia bekerja.

Tangannya cekatan memetik kuntum-kuntum mekar dari satu pohon ke pohon lain yang ditanam berjajar. Februari ini adalah bulan Ruwah menurut penanggalan Jawa di mana orang-orang melakukan upacara nyadran dan pergi ke makam mengirimkan bunga, karenanya harga mawar sedang tinggi.

Satu rinjing (wadah kotak yang bila diisi penuh mawar bisa mencapai berat 1 kilogram) dihargai Rp 150 ribu hingga Rp 200 ribu di pasar Kecamatan Tamansari, Boyolali. Suhar ingin segera membawanya ke sana, berharap banyak pembeli mencari bunga.

Tapi pasar bunga tidak hanya pagi. Di bulan Ruwah, sore dan malam pun ada yang mencari bunga. Karenanya selepas siang, saat kabut mulai turun, para petani mawar tetap memanen bunga untuk dibawa ke pasar entah sore, atau dini hari nanti.

Setiap petani di Dusun Gumuk, Desa Mriyan, sepertinya tidak ingin ketinggalan memanfaatkan harga bunga yang sedang tinggi ini. Karena di bulan lain, harga mawar sangat murah, bisa hanya Rp 10 ribu per rinjing.

"Kadang-kadang mawar sangat berlimpah sehingga orang diberi cuma-cuma saja tidak mau, jadi kami terpaksa membuangnya," ujar Parni, salah seorang petani di sela-sela memetik mawar berteman kabut.

Namun bulan Februari 2025 ini adalah bulan yang baik, di mana petani yang memiliki sekitar 2.000 pohon mawar bisa mendapatkan setidaknya Rp 15 juta sebulan. Jangan heran bila mereka yang memiliki lebih banyak pohon, bisa untung hingga Rp 90 juta saat musim panen.

Mawar merah dan putih memang menjadi tanaman yang banyak dibudidayakan petani di Desa Mriyan sejak lama. Warga menanamnya di kebun dan halaman rumah. Hal ini bukan tanpa alasan, mawar adalah salah satu tanaman yang tidak dirusak monyet.

"Kalau kami menanam singkong, jagung, atau sayuran, kami pasti tidak kebagian karena sudah diambil hewan itu. Jadinya ya kami menanam mawar dan tembakau yang monyet tidak doyan," ujar Suhar.

"Kalau kami menanam singkong, jagung, atau sayuran, kami pasti tidak kebagian karena diambil monyet."

Letaknya di bawah Taman Nasional Gunung Merapi membuat Mriyan termasuk desa yang sering dikunjungi gerombolan monyet kelaparan. Kedatangan monyet ini sudah terjadi sejak letusan Merapi tahun 2010 dan terjadi sampai saat ini, sehingga kita akan melihat ladang-ladang yang dilindungi jaring agar hewan itu kesulitan masuk.

"Selain itu menanam mawar juga mudah. Tinggal ditancapkan batangnya ke tanah, dipadatkan sedikit pakai kaki, nanti tumbuh sendiri," jelas Suhar.

Menariknya, mawar akan berbunga sepanjang tahun. Pohon ini hanya perlu dipangkas setelah panen, untuk memunculkan pucuk-pucuk baru yang akan menghasilkan kuntum bunga. Beberapa pohon mawar di Mriyan sudah berusia belasan tahun. Batangnya sudah terlihat besar dan cabangnya banyak.

Meski selalu berbunga, namun warga tidak bisa mengandalkan hanya mawar saja, karena harganya tidak pasti. Mereka juga menanam tembakau, teh, dan kopi. Alasannya sama, monyet tidak doyan!

Rupanya perpaduan itu memberi berkah tersendiri. Kopi yang ditanam di antara mawar dan tembakau menyerap wangi, sehingga di lereng Merapi, seduhan kopi bisa beraroma mawar dan sedikit harum tembakau.

Painu, ketua Kelompok Tani Subur Makmur, termasuk yang pertama menyadarinya. Sejak warga menanam kopi tahun 1992, ia mulai ikut membudidayakannya. Hasilnya dijual ke pengepul dan pembeli di kota Klaten, Solo, dan sekitarnya.

Tahun 2002, perusahaan air minum Aqua membuka pabrik di Klaten, yang dikenal dengan sumber daya air berlimpah. Penelitian menunjukkan bahwa air di wilayah Klaten berasal dari daerah resapan di lereng timur Gunung Merapi, termasuk Kecamatan Tamansari dan Kecamatan Musuk. Kebetulan Dukuh Gumuk berada di ujung tertinggi Kecamatan Tamansari.

Demi menjaga pasokan air di Klaten, maka daerah resapan ini harus dilindungi. Salah satu caranya adalah dengan menanam tanaman konservasi. Bagian Corporate Social Responsibility (CSR) Aqua waktu itu menggandeng Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan (LPTP), untuk mengajak masyarakat melakukan konservasi dengan menyesuaikan potensi yang sudah ada di sana.

Berdasarkan pengamatan terhadap tanaman yang ada dan diskusi dengan warga Dukuh Gumuk tahun 2017, dipilihlah budidaya kopi dengan cara agroforestri untuk dikembangkan.

"Tadinya sempat disarankan menanam tanaman seperti sengon dan tanaman besar lain. Tapi karena tanaman utama petani adalah mawar dan tembakau yang tidak tumbuh bagus bila padat naungannya, maka dipilih kopi," ujar Painu, Selasa (18/2/2025). "Kopi ini dari dulu memang sudah ada, tapi sedikit. Lalu tahun 2017 itu ditambah tanaman kopinya, dengan sistem tanam di teras lahan.

Menurut penelitian, tanaman kopi (Coffea spp.) dapat berperan dalam mencegah erosi dan bermanfaat di daerah resapan air, terutama jika ditanam dengan praktik agroforestri atau sistem wanatani yang menggabungkan pohon kopi dengan tanaman lain, misalnya mawar. Akar tanaman kopi dapat mengikat tanah, mengurangi risiko erosi akibat aliran air permukaan.

"Kopi adalah tanaman utama petani di sini, setelah mawar dan tembakau."

-Painu, petani kopi-

Seiring berjalannya waktu, produksi kopi dari Gumuk meningkat, dan kopi dengan aroma mawar ini makin banyak dicari para pedagang untuk dijual kembali. Painu sendiri tidak pernah bermimpi membuka kedai, karena bertani adalah pekerjaan utamanya. Tapi datangnya Covid-19 rupanya mengubah takdir.

Saat pandemi, terjadi pembatasan sehingga orang-orang tidak bisa bepergian dan dilarang berkumpul. Namun beberapa petualang justru memanfaatkan kondisi itu untuk pergi ke daerah-daerah yang sepi dan tidak banyak kerumunan orang. Salah satunya adalah ke lereng timur Merapi termasuk Dukuh Gumuk yang berada di ketinggian sekitar 1.300 meter dari permukaan laut.

"Jadi waktu itu ada beberapa pesepeda yang naik sampai sini. Saya juga heran kok bisa naik sepeda ke jalanan yang sangat menanjak seperti ini. Sampai di sini, mereka tanya, ada yang jual kopi nggak? Kebetulan saya memang punya kopi, jadi saya sediakan saja," cerita Painu.

Menurut para pesepeda yang mencobanya, kopi seduhan Painu rasanya enak. Dari situlah Painu memutuskan membuka warung kopi di tempat yang dahulu lebih sering disambangi kabut dan monyet daripada manusia. Ia memasang plang penanda Kopi Gumuk, dan papan bertuliskan "Dikeno iwake ojo nganti buthek banyune", yang dalam bahasa Jawa artinya "Didapat ikannya, tapi jangan sampai airnya keruh."

Warung kopi milik Painu itu sederhana saja. Letaknya di jalan satu-satunya menuju gerbang Taman Nasional Gunung Merapi. Ujung jalan itu bisa dikatakan buntu karena setelah gerbang taman nasional, orang tidak lagi bebas masuk, harus ada ijin.

Meski hanya berisi satu meja kayu untuk membuat kopi dan deretan kursi dengan bentuk tak seragam dari kayu maupun bambu di depannya, namun warung itu menebarkan aroma kopi yang sungguh menggugah selera: wangi kopi yang berpadu dengan harum mawar dan tembakau!

Kopi ini juga terasa lebih manis sehingga sebagian penikmatnya merasa tidak perlu menambahkan gula. Dan di warungnya, Painu memang tidak menyediakan gula. Kopi arabica panenannya disajikannya dalam berbagai cara, mulai tubruk, french press, hingga V60, tapi hitam saja tanpa tambahan pemanis. Ia hanya menyediakan susu bila ada yang mau.

"Ini memang disajikan seperti ini, karena rasa kopinya sendiri sudah ada manisnya," ujar Painu di pertengahan Februari 2025 saat hujan dan kabut masih kerap menyambangi Dusun Gumuk.

"Banyak orang bertanya, perkebunan kopinya mana? Nah kami tidak punya lahan besar yang isinya kopi semua. Yang kami punya adalah skala populasi di mana kopi ditanam di kebun atau halaman bersama tanaman lain. Dengan cara ini nilai konservasinya justru didapat," lanjutnya.

Karena kekhasan rasanya, perusahaan air minum Aqua ikut menjualnya secara limited edition (karena persediaan terbatas) dengan nama Kopi Tirta Gumuk Merapi.

Menurut Rama Zakaria, Stakeholder Relation Manager Aqua Klaten, kopi Tirto sendiri adalah brand binaan Aqua yang dibentuk dengan tujuan membantu memasarkan hasil kopi di daerah hulu mata air, di mana Aqua beroperasi. Tagline-nya adalah kopi konservasi karena biji kopi yang digunakan berasal dari area konservasi.

Peluncuran Kopi Tirta Gumuk Merapi itu dilakukan di bangunan tempat berkumpulnya warga, di dekat warung kopi Painu. Banyak tamu diundang, berbagai makanan dihidangkan, gamelan ditabuh, dan tarian setempat berjudul Topeng Ireng dipertunjukkan. Mungkin saking istimewa rasanya, salah satu penari yang kesurupan seusai pertunjukkan minta segenggam kopi mentah untuk dimakan.

Dalam acara itu juga diserahkan bibit-bibit kopi baru, agar produksi meningkat dan makin banyak tanaman untuk menjaga daerah resapan.

Namun menanam kopi saja tidak cukup untuk menghijaukan lereng Merapi. Karenanya Aqua bersama LPTP menawarkan bantuan dan pendampingan bagi kelompok warga lain yang bersedia melakukan upaya konservasi sekaligus bisa memperbaiki ekonomi. Tawaran itu diterima Joko Susanto, tetangga Painu, yang juga sekretaris di kelompok tani yang sama.

Untuk program konservasinya, Joko mengajukan budidaya anggrek asli Merapi. Tapi bagaimana anggrek bisa menjaga tanah resapan? Menurut Joko, bila kita membudidayakan anggrek lalu mengembalikan ke habitat aslinya di hutan Merapi dengan sistem adopsi, maka pohon inang tempat anggrek itu ditempelkan akan ikut terlindungi.

Ia masih ingat betul bahwa dulu hutan di lereng Gunung Merapi dipenuhi pohon-pohon besar dan banyak tanaman anggrek yang menempel di batang-batangnya. Anggrek yang dijumpai di hutan itu tidak seperti yang dijual di toko yang bunganya besar dan berwarna-warni. Kebanyakan kembangnya kecil saja, tapi kenampakannya eksotis.

Namun ada suatu masa di mana pohon-pohon itu ditebang, tanahnya dicangkuli, dan ditanami berbagai sayur, rumput pakan ternak, dan tembakau. Hutan yang tadinya lebat berubah jadi tanah miring yang gundul, dan mulailah ada kejadian tanah longsor, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah terdengar.

"Dulu kalau kami main ke hutan, jalan beberapa meter saja akan melihat anggrek. Tapi karena dulu dianggap tidak bertuan, maka hutan pun dicangkuli untuk ditanami sayur dan tembakau. Ketika pohon-pohon besar habis ditebang, anggrek yang menempel di batangnya ikut hilang," ujar Joko menerawang.

"Ketika pohon-pohon besar habis ditebang, anggrek yang menempel di batangnya ikut hilang."

-Joko Susanto, petani anggrek-

Selain itu, pada tahun 1980-1990, banyak orang dari luar daerah mengambil anggrek di kawasan hutan lereng Merapi. Kala itu, warga tak mengetahui anggrek yang diambil ternyata laku dijual. Setelah mengetahui nilainya, sebagian warga ikut mengambil, meski banyak juga yang ditanam sendiri di halaman. Lebih dari 90 spesies anggrek yang tadinya menjadikan hutan Merapi sebagai rumahnya, lambat laun menghilang.

Namun keadaan berubah ketika tahun 2004 Presiden Megawati meresmikan hutan tempat bermain Joko di masa kecil menjadi Taman Nasional Gunung Merapi. Dengan status Taman Nasional, orang tidak bisa sembarangan masuk, harus ada ijin, sehingga daerah itu perlahan menjadi hutan kembali.

Awalnya perubahan hutan menjadi taman nasional sempat menimbulkan protes karena masyarakat sudah terbiasa bertani di sana. Namun lambat laun mereka menyadari pentingnya kawasan ini sebagai daerah konservasi dan wilayah resapan air. Menghutankan kembali lereng Merapi dipahami bukan sekedar menjaga pasokan air, melainkan juga menjaga wilyah itu dari bencana longsor.

Meski demikian, saat itu penanaman pohon belum dilakukan secara masif. Baru setelah erupsi besar tahun 2010, Gunung Merapi kembali mendapat perhatian, dan ada program pendanaan dari Jepang yang mengajak anak-anak muda setempat menanam kembali pohon-pohon asli Merapi. Pohon-pohon itu antara lain Puspa, Asam Londo, Waru Gunung, Tutup, Suren, Nogosari, Dadap, dan lainnya.

"Dari situ kami warga di Dukuh Gumuk mulai menanam pohon asli di tempat yang ketika itu sudah menjadi Taman Nasional," papar Joko, Rabu (19/2/2025).

Ketika pohon mulai tumbuh dan hutan makin hijau, ada yang dirasa masih kurang: Joko dan teman-temannya tidak lagi menjumpai anggrek sebanyak dulu. "Kami pernah mencoba naik sampai puncak Merapi dan tidak menemukan anggrek. Padahal dulu, jalan beberapa meter saja pasti ketemu berbagai jenis," ujarnya.

Nah, ketika ada program dari LPTP dan CSR Aqua, Joko mengajukan untuk mengembalikan anggrek ke habitatnya kembali.

"Saat itu kami berpikir, kegiatan apa yang selaras dengan konservasi? Kami kan sudah melakukan penanaman pohon. Tapi untuk menjaga agar pohon yang ditanam tetap lestari, muncullah ide menanam anggrek di pohon inang untuk melindungi pohon itu," ujarnya. "Selain mengembalikan kondisi hutan seperti dulu, menanam anggrek di batang-batang pohon juga akan mencegah orang menebang pohon tersebut."

Saat itu tantangan yang muncul adalah bagaimana mencari anggrek untuk ditanam kembali, mengingat di dalam Taman Nasional pun anggrek sudah jarang ditemukan.

"Untuk mengatasi kelangkaan itu, kami kemudian membeli dari warga yang dulu menanamnya di rumah. Bantuan yang diberikan dalam program ini kami gunakan untuk membeli anggrek dan mengembangkannya," jelas Joko yang kini menjadi ketua kelompok tani anggrek "Karya Muda" di Dukuh Gumuk.

Uniknya kelompok tani ini juga belajar memperbanyak anggrek dengan sistem kultur jaringan, yakni dengan cara menumbuhkan sel, jaringan, atau organ tanaman (seperti tunas, daun, atau akar) dalam kondisi steril dan terkontrol. Untuk melakukannya, kelompok tani Gumuk membangun "laboratorium" sederhana beralas tanah degan dinding lembaran plastik, yang berisi rak dengan botol-botol kaca untuk menyemai anggrek.

Kultur jaringan dipilih karena memungkinkan produksi bibit dalam jumlah besar dalam waktu relatif singkat. Selain itu, tanaman yang dihasilkan melalui kultur jaringan memiliki sifat genetik yang identik dengan tanaman induknya. Cara ini terutama digunakan untuk memperbanyak tanaman langka atau terancam punah yang sulit diperbanyak secara konvensional.

Dengan cara itu, kelompok tani Karya Muda berhasil mengembangkan lebih dari 26 spesies anggrek lokal, yang kemudian dibesarkan di rumah kaca berukuran 4 x 6 meter. Jika sudah cukup besar, anggrek-anggrek tersebut akan dikembalikan ke habitatnya di pohon-pohon di Merapi.

Salah satu anggrek yang paling populer adalah anggrek Vanda tricolor yang bunganya berbentuk seperti laba-laba, dengan tiga warna dominan dalam satu kelopak yaitu putih, totol merah kecoklatan, dan ungu. Anggrek yang hidup alami di ketinggian Merapi ini beraroma wangi, terutama di pagi hari, namun keharumannya pudar jika ditanam di daerah rendah.

Vanda tricolor Merapi tersebar di beberapa lokasi di kawasan taman nasional, namun dominan di Bukit Plawangan, Turgo, dan Bukit Bibi --yang berada tepat di atas Dukuh Gumuk. Anggrek ini tergolong tahan panas menghadapi erupsi, dan bunganya bisa mekar selama tiga minggu, di mana satu tangkai bisa memunculkan belasan kuntum bunga.

Selain menanamnya sendiri di pohon-pohon sekitar lereng gunung, kelompok tani juga menawarkan program adopsi anggrek, di mana perorangan atau perusahaan dan instansi bisa mengadopsi anggrek untuk kemudian ditempelkan ke pohon-pohon yang ada di hutan, baik di dalam Taman Nasional maupun di daerah penyangga sekitarnya.

"Nanti anggrek yang ditanam akan diberi tulisan nama pengadopsi dan ditempelkan di pohon-pohon di hutan. Anggrek kan sifatnya epifit, tidak merugikan pohon inangnya. Dengan menempelkan anggrek di pohon yang besar, orang tidak akan menebang pohon itu, karena istilahnya pohon itu sudah menjadi rumah bagi anggrek yang diadopsi," tutur Joko.

"Bila program ini banyak diminati, maka warga akan tergerak untuk menanam pohon lebih banyak lagi sebagai tempat menempel anggrek, dan secara tidak langsung kita menjaga daerah resapan air ini dengan keberadaan pohon-pohon besar yang mampu menahan air dan mencegah erosi," jelasnya.

Nah, bila di Dukuh Gumuk ada konservasi lewat kopi dan anggrek, Dukuh Kayulawang di seberangnya yang dibatasi jurang, juga dianggap perlu dihijaukan karena sama-sama merupakan daerah resapan. Namun tanaman yang lebih menonjol dari wilayah itu adalah teh. Sama seperti di wilayah lain, pohon-pohon teh di sini bisa bertahan karena tidak diganggu monyet.

Menurut cerita Sastro, salah satu tetua di sana, pohon-pohon teh yang ada di desanya berasal dari bibit yang dibagikan oleh pabrik teh milik Belanda. Bekas pabrik teh itu kini tinggal puing-puing, namun daerahnya masih disebut mBabrik, berasal dari kata pabrik yang dahulu ada di sana.

"Ini pohon-pohonnya saya tanam sendiri waktu saya masih kecil," ujar pria berusia 95 tahun tersebut menunjuk beberapa pohon teh yang berjajar rapi di halamannya. Hampir semua rumah di Kayulawang memiliki pohon teh yang berusia tua, selain mawar. Entah apa alasan orang-orang Belanda dari pabrik teh membagikan bibitnya, Sastro juga tidak tahu.

"Tapi ya kita semua mendapatkan pohon. Rata-rata tiap rumah memiliki 10 hingga 20 pohon teh, jadi sampai sekarang orang tidak pernah beli teh di sini. Kita petik sendiri, masak sendiri, lalu ya kita minum sendiri," jelas Sastro yang masih mengelola sendiri kebunnya yang luas sambil sesekali membawa ketapel untuk mengusir monyet.

"Tiap rumah memiliki 10 hingga 20 pohon teh, jadi sampai sekarang orang tidak pernah beli teh di sini. Kita petik sendiri, masak sendiri, lalu ya kita minum sendiri."

Proses memasak sendiri itu ternyata memunculkan aroma smoky (berasap) atau sangit menurut warga setempat. Tidak seperti kebanyakan proses pembuatan teh yang dikeringkan dengan cara dijemur, teh di desa ini umumnya langsung disangrai atau digoreng tanpa minyak setelah dipetik.

Singkatnya, daun teh yang masih basah dicuci dulu, lalu dipiles atau diperas lembut, kemudian dimasak menggunakan wajan tanah liat dengan bahan bakar kayu sampai agak kering. Bila ingin minum teh, daun yang sudah dimasak itu diseduh, dan aroma khasnya akan tercium.

Kami sempat mencicipinya saat berkunjung ke rumahnya Rabu (19/2/2025) lalu. Teh yang masih mengepul dibawakan oleh istri Mbah Sastro dalam gelas-gelas kaca. Wanginya berbeda dengan teh yang biasa kita minum. Dari uapnya tercium aroma smoky, yang terbawa dalam rasa asli teh yang sedikit sepat.

Pasangan mbah Sastro menyarankan kami untuk meminumnya sambil mengulum gula batu. Dan benar saja, teh beraroma smoky itu terasa manis saat diteguk dan meninggalkan after taste sepat di lidah, cocok dengan suasana hujan gerimis di lereng Merapi yang dingin.

Kekhasan rasa teh ini membuat Agus Sumanto, ketua kelompok tani Sekar Aji yang kebetulan adalah keponakan Sastro, bersedia mengembangkannya ketika LPTP bersama CSR Aqua menawarkan program konservasi.

Seperti Gumuk, Kayulawang adalah dukuh yang berada di lereng timur Gunung Merapi dengan ketinggian sekitar 1.300 meter di atas permukaan laut, dan termasuk dalam daerah resapan air. Air yang meresap di wilayah ini akan membentuk Daerah Aliran Sungai Pusur, yang menyediakan air tanah dan air permukaan hingga daerah Klaten, Sukoharjo, dan Boyolali.

Berdasarkan penelitian, tanaman teh (Camellia sinensis) bisa digunakan dalam konservasi daerah resapan air, terutama bila ditanam dengan sistem agroforestri atau menggabungkan teh dengan tanaman lain, misalnya pohon pelindung.

Tanaman teh memiliki sistem perakaran yang cukup dalam dan luas, yang dapat membantu menstabilkan tanah dan mengurangi erosi. Hal ini penting untuk menjaga struktur tanah di daerah resapan air.

Penelitian menunjukkan bahwa tanaman dengan perakaran yang dalam dapat meningkatkan infiltrasi air ke dalam tanah, sehingga mendukung fungsi daerah resapan air.

Belajar dari kebiasaan setempat, Sumanto mengolah teh dengan cara seperti yang dituturkan Mbah sastro. Bedanya, ia memasaknya menjadi lebih kering. "Kebanyakan warga memasaknya sebentar, tidak sampai benar-benar kering sehingga dalam tiga hari sudah harus habis. Nah saya mencoba mengolahnya menjadi lebih kering agar bisa tahan tiga bulan," ujar Sumanto, Rabu (19/2/2025).

Pria berusia 35 tahun itu mengajak kami ke dapurnya yang berlantai tanah. Di sana terlihat enam wajan tanah liat berisi teh yang sedang dimasak menggunakan kayu bakar. Rekan-rekan kelompok taninya membolak-balik daun teh dalam wajan hingga kering, namun dijaga agar tidak sampai gosong.

"Itulah kenapa kami memakai wajan tanah liat dan sendok kayu, yaitu agar tingkat kekeringan daun teh sesuai dengan apa yang kami inginkan. Kami juga menggunakan kayu bakar untuk memberi aroma sangit pada tehnya. Kalau pakai kompor gas, aroma itu tidak akan keluar," jelasnya.

"Kami menggunakan kayu bakar untuk memberi aroma sangit pada tehnya. Kalau pakai kompor gas, aroma itu tidak akan keluar."

-Agus Sumanto, petani teh-

Aroma smoky yang unik itu rupanya disukai beberapa orang karena dianggap sebagai jenis teh yang berbeda. Karenanya kelompok tani Sekar aji mencoba untuk mengemas dan memasarkannya dengan nama Teh Piles.

"Umumnya warga memiliki lebih dari satu pohon teh yang tidak akan habis dikonsumsi sendiri, maka muncul ide untuk menjualnya lewat kelompok tani Sekar aji. Jadi kami beli daun teh dari warga dan kita proses menjadi daun teh kering yang bisa dikonsumsi. Produknya kita beri nama Teh Piles, berasal dari kata piles yang artinya semacam memeras, karena prosesnya dicuci lalu dipiles atau diperas, sebelum disangrai," papar Sumanto.

Saat ini kelompok Tani Sekar Aji baru bisa memproduksi 10 kilo teh kering dalam sebulan, berasal dari sekitar 1000 pohon teh yang ada di Dukuh Kayulawang. Keterbatasan produksi membuat penjualannya masih dilakukan offine. "Memang banyak yang menyarankan untuk menjual lewat marketplace, tapi kami khawatir tidak ada persediaan," karena panenan juga belum banyak.

Untuk meningkatkan produksi, pada November 2024, para petani menanam 1.700 tanaman teh dari biji pohon-pohon tua. Pohon-pohon ini tidak ditanam di kebun monokultur, tapi di halaman atau di antara pohon-pohon lain, seperti prinsip agroforestri.

Guna menjaga kualitasnya, budidaya teh di sini tidak menggunakan pestisida atau bahan kimia lain. Pupuknya juga hanya menggunakan pukuk kandang. "Dengan cara ini, kualitas teh akan lebih baik, dan kita juga bisa membantu konservasi di daerah resapan air ini," kata Sumanto.

Selain Gumuk dan Kayulawang di Kecamatan Tamansari, sebagian daerah di bawahnya, di Kecamatan Musuk, juga merupakan recharge area. Salah satunya adalah Desa Pagerjurang, yang dikenal karena produksi alpukatnya.

Budidaya alpukat di sana memang belum lama, namun hasilnya sudah menjanjikan. Dengan menggalakkan penanaman alpukat, daerah ini juga bisa dijadikan kawasan konservasi. Salah satu tokoh yang berjasa dalam pengembangan alpukat adalah Suryadi.

Ketika kami berkunjung ke rumahnya di Dukuh Sodong, Desa Pagerjurang, Kecamatan Musuk, Minggu pagi (23/2/2025), Suryadi sedang menyambung bibit-bibit pohon alpukat jenis Pluwang dengan teknik grafting. Tangannya cekatan menyambung bagian bawah bibit yang berasal dari biji, dengan bagian atas yang berasal dari pohon induk yang sudah pernah berbuah.

Cara ini menurutnya akan membuat bibit tumbuh seperti induknya (yaitu sambungan bagian atas), dan lebih cepat berbuah. Kalau ditanam dari biji mungkin 5 tahun baru berbuah, tapi kalau disambung akan lebih cepat, tiga tahun sudah berbuah.

"Pengembangan secara generatif dan vegetatif hasilnya akan beda. Pengembangan generatif dengan biji itu 50 persen tidak akan sama dengan induknya karena terjadi rekombinasi genetik dari kedua induk. Jadi kalau dengan biji, secara genetik akan sulit menyamai induknya," ujar Suryadi. "Makanya dikembangkan secara vegetatif dengan cangkok, stek, atau sambung agar lebih menyerupai induknya."

Dari penjelasannya, Suryadi telihat sangat paham bagaimana cara budidaya alpukat, walau ia belajar sendiri dari internet dan bertanya ke sana kemari. Ia fasih menerangkan bagaimana menghasilkan keturunan yang secara genetik serupa dengan induknya atau bagaimana membuat varietas baru.

Ia juga tahu mana lokasi yang bagus untuk menanam alpukat, berapa jauh jarak tanam untuk tiap varietas, hingga perawatan apa saja yang diperlukan. Jenis-jenis alpukat unggul dan cara pemeliharannya pun dia hapal, bahkan kosa kata yang dipakainya lebih mirip seorang sarjana pertanian daripada petani desa.

Padahal dulunya Suryadi adalah buruh di pabrik makanan olahan. Ketertarikannya pada budidaya alpukat berawal dari keheranannya terhadap rekannya yang diam-diam punya banyak uang padahal pekerjaannya sama.

"Saya waktu itu bertanya pada teman tersebut, 'Kita ini sama-sama kerja buruh, kerjaannya sama, gajinya sama, tapi tiap tahun kok kamu bisa beli motor dan mobil baru itu gimana caranya?'. Lalu teman saya menjawab, 'Kapan-kapan mainlah ke rumah'."

Ketika Suryadi akhirnya berkunjung, sang teman mengajaknya ke kebun yang ditumbuhi pohon-pohon alpukat yang sudah besar-besar. Ia menceritakan sekali panen, tiap pohon bisa menghasilkan 8-9 juta rupiah. "Setahun ada dua kali panen, yaitu panen raya bulan Januari-Februari dan panen lagi pertengahan tahun. Jadi per tahun dia mendapat sekitar Rp 200 juta," ujar Suryadi.

Hal itu membuatnya ingin ikut bertani alpukat. Namun dia tidak punya lahan untuk ditanami. Yang bisa dilakukannya adalah membuat bibit alpukat, lalu menawarkan kepada mereka yang punya lahan untuk ditanami alpukat sekaligus dirawatnya. Suryadi tidak meminta imbalan uang untuk jasa itu, namun dia minta beberapa pohon sebagai gantinya.

"Jadi misalnya ada yang mau saya tanamkan sekaligus merawat 20 pohon, maka nanti yang 5 pohon jadi hak saya. Kalau panen, yang dari 5 pohon itu ya hasilnya menjadi milik saya. Tapi semuanya saya rawat," jelas Surydi. Dengan sistem itu, sampai saat ini dia sudah memiliki 150 pohon di lahan orang lain. Kalau tiap pohon menghasilkan Rp 8 juta, maka sekali panen dia secara teori bisa mengantongi Rp 1,2 Miliar.

Meski begitu, harga alpukat tidak selalu bagus. Panen awal tahun ini, karena berlimpah, harganya jadi turun. Satu pohon hanya menghasilkan sekitar Rp 2 juta. Karenanya Suryadi bersama petani-petani alpukat lain mengakalinya dengan menanam varietas berbeda, yang panennya tidak bersamaan. Mereka kini memiliki alpukat miki, pluwang, aligator, booth7, diamond, dan cuba.

Suryadi juga mencoba menyambung beberapa jenis alpukat dalam satu pohon. "Harapannya supaya ketika yang jenis satu selesai panen, yang lainnya mulai berbunga dan berbuah. Jadi tidak menumpuk di satu waktu, yang bikin harganya turun karena terlalu banyak," jelasnya.

Agar kami bisa merasakan alpukat yang ditanamnya, Suryadi lalu mengajak memetik buah alpukat di kebun orang, tapi dari pohon miliknya. Kebun itu milik kepala desa Pagerjurang, bernama Nur Amin. Saat hendak berangkat, Suryadi mengabari Nur Amin bahwa hendak ke kebun alpukat. Namun Nur Amin jusru meminta kami mampir dulu ke rumahnya.

Maka pergilah kami ke sana. Sepanjang jalan desa yang kami lalui, terlihat banyak pohon alpukat dan durian. Bahkan di halaman rumah Kepala Desa yang luas juga ada pohon alpukat.

Kami diterima di teras bergaya Jawa yang berbentuk joglo kecil. Lantainya keramik mengkilap, dan dinding bangunan rumah beserta pintunya berbahan kayu jati yang diukir gaya Kudus. Nur Amin segera meminta seseorang untuk mencarikan durian untuk suguhan. Mendengar itu kami semua tersenyum gembira.

"Wah kalau tahu sejak kemarin, saya bisa mencarikan durian yang bagus. Kalau jam segini biasanya sudah laku karena kalau pagi di sini seperti pasar, bayak orang mencari durian yang jatuh semalam untuk dijual di Solo atau Yogyakarta," ujarnya. Semoga masih dapat ya."

Sambil menunggu durian datang saya menyempatkan diri bertanya soal banyaknya pohon alpukat yang ditanam di Pagerjurang.

"Dulu sebelum Merapi meletus tahun 2010, warga menanam cengkeh, tapi harga jualnya tidak selalu bagus. Ketika Merapi meletus, tanaman cengkeh itu kena abu dan mati. Karenanya banyak yang ditebang dan lahan banyak yang kosong," paparnya.

Ketika pandemi datang, karena tidak bisa ke mana-mana, warga mulai mencoba menanam pohon buah-buahan, yakni durian dan alpukat. Kebetulan setelah pembatasan atau lockdown dibuka, ada program studi banding untuk melihat pertanian alpukat di Kediri.

"Waktu itu beberapa petani yang ikut mengatakan, 'Kita bisa lebih unggul daripada ini (tempat studi banding). Buah kita pasti akan lebih besar dan lebih banyak'."

Hal itu rupanya terbukti. Dengan kondisi lahan dan lokasi yang tepat, pohon alpukat umur tiga tahun sudah berbuah, dan satu pohon walau masih muda, sekali panen bisa menghasilkan Rp 3 juta. "Melihat hal tersebut, warga yang lain jadi ingin ikut menanam."

Karena banyak permintaan, sebagai salah satu orang pertama yang mempelajari budidaya alpukat, maka Suryadi mulai mencoba memperbanyak dengan sambung. Sampai saat ini di seluruh desa ada lebih dari 5.000 pohon alpukat dan masih akan terus bertambah karena sekitar 5.000 bibit dari berbagai varietas lain kan mulai disebar.

Mengapa alpukat, bukan durian? Menurut Nur Amin keduanya sama-sama menguntungkan dan harganya tinggi. Namun durian banyak pencurinya. "Ada saja orang berkeliaran untuk menunggu durian jatuh, sehingga sebagian orang merasa lebih tenang menanam alpukat."

Penanaman pohon seperti alpukat ini juga mendapat dukungan dari Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan (LPTP), yang pada tahun 2017 bersama CSR Aqua mencari potensi lokal yang bisa dikembangkan, untuk mendukung konservasi di daerah resapan air.

Kebetulan Kecamatan Musuk yang berada di ketinggian 850 meter di atas permukaan laut termasuk daerah resapan air, yang memasok sumber-sumber air di Klaten.

"Saat betemu LPTP itu saya sempat menyampaikan keluhan warga, yang mengatakan kalau kami main ke Klaten misalnya, airnya berlimpah. Tapi kita ke tolet harus bayar Rp 2.000, masuk wisata air juga bayar. Padahal airnya itu kan dari atas sini. Nah kami mengusulkan bagaimana bisa ada kerjasama. Lalu daerah ini diusulkan masuk sebagai penerima PJL atau Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup," kata Nur Amin.

Perlu diketahui bahwa di daerah hulu, air justru sulit didapatkan karena ini daerah resapan, bukan penampungan. Air hujan yang meresap dari daerah ini masuk ke tanah membentuk aliran sungai bawah tanah, dan baru muncul lagi di wilayah lebih rendah, seperti di daerah Klaten, sebagai mata air atau umbul.

Dengan kondisi ini, bisa dikatakan yang mendapatkan keuntungan dari air adalah daerah di bawahnya, bukan daerah hulu. "Bisa jadi muncul pertanyaan mengapa kami harus menjaga daerah resapan bila tidak bisa merasakan keuntungannya," ujar Ratih Anggraeni, Head of Climate & Water Stewardship Danone Indonesia, saat berbincang di Dukuh Gumuk, Selasa (18/2/2025).

Untuk menjawab tantangan itu, maka dibuatlah sistem Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup (PJL) atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Payment for Ecosystem Services (PES).

Dalam skema PJL, pihak-pihak yang menggunakan air di bagian tengah dan hilir Daerah Aliran Sungai Pusur, memberikan reward atau balas jasa pada masyarakat di hulu, termasuk Kecamatan Tamansari dan Kecamatan Musuk, yang wilayahnya merupakan pemasok air. Meskipun disebut Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup, PJL bisa dibeikan dalam rupa uang, barang, pendampingan, atau bantuan lainnya.

"Kawasan hulu yang merupakan recharge area atau daerah resapan menjadi penting karena pasokan air di tegah dan hilir tergantung kondisi di hulu. Kalau kawasan hulu rusak, maka keberlanjutan air akan terancam, dan kegiatan ekonomi yang berbasis air seperti pariwisata, perikanan, peternakan, industri, dan pertanian akan ikut rusak," ujar Rama Zakaria, Stakeholder Relation Manager Aqua Klaten, saat ditemui terpisah, Kamis (20/2/025).

"Artinya aktivitas masyarakat di hulu menjadi penting. Padahal di hulu sendiri tidak mendapatkan banyak air, karena daerahnya merupakan daerah porus yang meresapkan air. Agar mereka juga mendapat manfaat, maka dimunculkan inisiatif Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup ini," terangnya.

Dikatakan Rama, PJL memiliki skor dan indikator untuk menghitung berapa nilai rupiah yang diberikan pada pelaku konservasi di hulu. Variabelnya misalnya status lahan, pengelolaannya personal atau kelembagaan, bagaimana model pengelolaan lahan, bagimana pola tanamnya (monokultur atau agroforestri), apakah ada upaya konservasi lain seperti membuat resapan, rorak, terasiring, dan apakah ada penggunaan bahan kimia atau organik. Variabel-variabel itu dijumlahkan untuk menghitung berapa total skor-nya.

Berdasarkan variabel tersebut, budidaya alpukat --bersama budidaya kopi di Gumuk, dan teh di Kayulawangter-- bisa masuk kategori untuk bisa mendapatkan reward. Alpukat sendiri dianggap tanaman konservasi yang bisa menahan air dan akarnya membantu penyerapan air tanah. Selain itu di lahannya juga bisa dibuatkan resapan air.

"Warga di sini dulu minder. Wah saya hanya petani, orang desa, bajunya lusuh nggak disetrika. Jadi ada rasa rendah diri."

-Nur Amin, Kepala Desa Pagerjurang-

Dengan PJL, warga penjaga resapan air di hulu bisa mendapat balas jasa dari pengguna air di bawahnya. Namun yang lebih penting, sistem ini juga membuat warga setempat merasa dilibatkan dan diperhatikan. Harkat mereka juga akan terangkat.

Sambil menikmati durian yang akhirnya didapatkan sebanyak 10 buah, Nur Amin bercerita dengan suara sedikit lirih: "Warga di sini ini kan dulu minder. Wah saya hanya petani, orang desa, bajunya lusuh nggak disetrika. Jadi ada rasa rendah diri. Nah sekarang dengan pemasukan dari panen alpukat, mereka mulai lebih percaya diri, bahwa jadi petani itu ya tidak buruk-buruk amat."

Hal itu juga kami rasakan dari cara bicara Suryadi yang tidak canggung ngobrol dengan orang kota. Walau penampilannya tetap sederhana, siapa yang tahu pundi-pundi uangnya dari panen alpukat kemarin. Dan dia pun tak lupa membekali kami sekeranjang alpukat jenis pluwang dan boot7 yang rasanya luar biasa...

Mengapa daerah resapan di lereng Merapi penting?

Seperti telah disebutkan, Kecamatan Tamansari dan Musuk yang ada di lereng Merapi merupakan daerah resapan yang memasok air, terutama untuk wilayah Klaten.

Dan seperti kita tahu, Klaten dikenal memiliki banyak umbul atau mata air yang memunculkan air bening dan berlimpah. Mata air yang ditemukan di sana kemudian banyak dijadikan lokasi wisata. Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo misalnya, telah dikembangkan menjadi desa wisata air, mengingat potensi air yang melimpah di sana.

Di Desa Ponggok terdapat beberapa umbul seperti Umbul Besuki, Umbul Sigedang, Umbul Ponggok, Umbul Kapilaler, serta Umbul Cokro. Pada setiap umbul ini dapat dijumpai pemandangan alam yang indah serta air yang jernih, didukung dengan suasana pedesaan yang asri. Dari hasil wisata umbul ini, kita bisa melihat bangunan Kantor Desa yang megah, mirip hotel berbintang.

Selain di Ponggok, Kecamatan Tulung juga memiliki beberapa sumber air yang digunakan untuk wisata. Bahkan hasil dari wisata itu, Pemerintah Desa Wunut, Kecamatan Tulung, tahun ini membagikan tunjangan hari raya (THR) kepada warganya sebesar Rp 200.000 per orang. Sumber dana THR itu berasal dari penghasilan desa melalui pengelolaan objek wisata Umbul Pelem.

Di luar itu, desa-desa lain di Klaten juga memiliki mata air dengan debit besar, seperti Umbul Gedong di Desa Gedong Jetis, Umbul Jolotundo di Desa Jambeyan, atau Umbul Manten dan Siblarak di Desa Sidowayah. Semuanya membuat setiap desa makmur.

Bukan hanya itu, berlimpahnya air juga dipilih perusahaan air minum Aqua utuk mendirikan pabriknya di sana, tepatnya di Delanggu. Lalu air juga membuat wilayah Delanggu menjadi daerah persawahan yang sangat penting dan menjadi lumbung padi di Jawa Tengah.

Namun mungkin masih banyak orang yang tidak tahu bahwa air tersebut mengalir dari lokasi jauh di atas, di lereng Gunung Merapi, di sekitar Dukuh Gumuk, Desa Mriyan, Kecamatan Tamansari, yang termasuk Kabupaten Boyolali.

Bagaimana kita tahu?

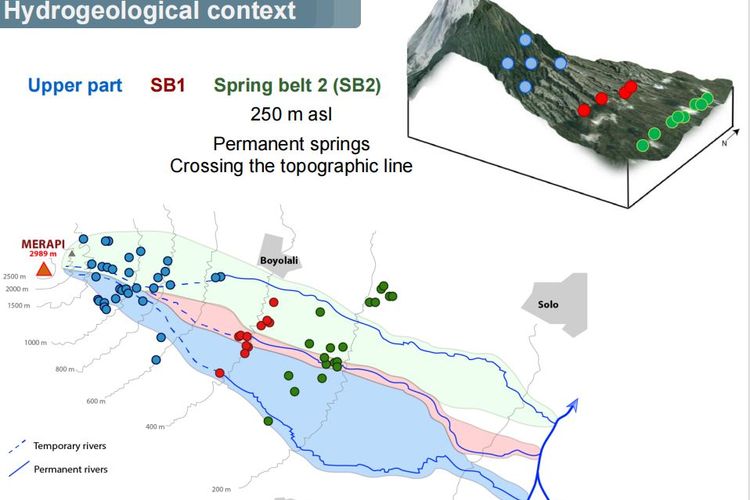

Dikatakan Profesor Heru Hendrayana, Senior Hydrogeologist di bidang Teknik dan Manajemen Sumber Daya Air Tanah, berdasarkan penelitian dan penelusuran menggunakan berbagai metode, air yang muncul sebagai umbul dan mata air di Klaten berasal dari daerah resapan atau recharge area di lereng timur Merapi, di ketinggian sekitar 1.300 meter di atas permukaan laut.

"Air itu memiliki finger print atau DNA, sehingga bisa diketahui asalnya."

-Profesor Heru Hendrayana, Ahli Hidrogeologi-

"Air itu memiliki finger print (sidik jari) atau DNA, sehingga bisa diketahui asalnya. Jadi dari mana air berasal bisa diteliti berdasarkan geologinya, kimianya, atau dengan metode isotop. Jika kita menguji air, kita bisa tahu asalnya dari mana, dari ketinggian berapa. Nah berdasarkan penelitian, dari sanalah air di Klaten berasal," ujar pengajar di Jurusan Geologi, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada itu.

Pertengahan Februari lalu, Kompas.com menemui Profesor Heru di lereng timur Gunung Merapi, tepatnya di daerah yang disebut Emperan Merapi Montong alias Emmon, di Desa Cluntang, Kecamatan Musuk, Boyolali.

Di Emmon kita bisa melihat jurang di kanan dan kiri jalan, beserta punggung bukit yang dijadikan jalan menuju Taman Nasional Gunung Merapi. Gunung aktif itu akan terlihat menjulang gagah saat cuaca cerah, dan di depannya ada Bukit Bibi yang melindungi wilayah sekitarnya bila terjadi erupsi.

Profesor Heru menunjuk pada kawasan lembah luas dan dalam di sekitarnya yang ditutupi pepohonan. Sebagian lereng kawasan itu tampaknya dijadikan lahan pertanian, karena terlihat teras-teras yang ditanami.

"Ini adalah daerah yang dulu kita teliti, yang merupakan daerah imbuhan air tanah atau ground water recharge area. Daerah ini mampu meresapkan dan membentuk air tanah, sehingga di di sinilah perlu dilakukan konservasi sumber daya air," ujarnya.

Dikatakan Heru, penentuan daerah konservasi harus dilakukan dengan tepat agar tidak salah sasaran. Karenanya ketika meneliti daerah mana yang pelu dijaga agar mata air di Klaten tetap hidup, dia menelusuri dan meneliti asal airnya.

"Dalam konservasi itu yang penting adalah menentukan daerah yang tepat."

-Profesor Heru Hendrayana-

"Jadi dalam konservasi itu yang penting adalah menentukan daerah yang tepat. Nah inilah daerah yang sudah kita tentukan berdasarkan riset jangka panjang, dengan berbagai metode, sehingga diketahui daerah inilah yang merupakan wilayah resapan yang memasok sumber air di Klaten," jelasnya.

Menurutnya, wilayah sekitar Gunung Merapi merupakan daerah resapan yang baik karena kondisi geologinya mendukung. "Merapi ini ini kan gunung yang aktif dan relatif muda, serta memproduksi batuan yang porus dan menghasilkan pasir, sehingga merupakan daerah potensial untuk meresapkan air," ujarnya.

Dalam penelitiannya, Heru menemukan bahwa air yang meresap di wilayah ini akan membentuk air tanah dalam dan dangkal (dekat permukaan), tergantung batuan yang ada di bawahnya. Ada air yang meresap kemudian mengalir di kedalaman, dan ada lagi yang mengalir dekat permukaan.

"Jadi di bawah itu ada beberapa lapis aliran air yang masing-masing dibatasi oleh lapisan impermiable (kedap air) sehingga alirannya tidak saling berhubungan," katanya. "Kadang-kadang dua sumber air yang berdekatan, belum tentu berasal dari kedalaman yang sama."

Heru mencontohkan bahwa sumber air yang dipakai di pabrik Aqua di Desa Ponggok misalnya, berbeda dengan sumber air yang muncul sebagai Umbul Sigedang maupun Umbul Kapilaler walaupun lokasinya bersebelahan.

Dari wilayah resapan ini juga terbentuk tiga Daerah Aliran Sungai, yakni Brambang, Pusur, dan Soka yang mengalir dari atas ke bawah, hingga bermuara di Bengawan Solo.

Mengingat pentingnya pasokan air bagi industri, wisata, maupun pertanian di daerah Klaten, maka konservasi di daerah yang tepat perlu dilakukan.

"Selama ini banyak yang melakukan konservasi tapi salah lokasi. Akibatnya air tidak tersimpan dan tidak menjadi air imbuhan yang muncul sebagai mata air. Karenanya penentuan lokasi yang tepat sangatlah penting.

Saat ini di wilayah resapan air di timur Merapi dilakukan berbagai upaya konservasi, termasuk menanam pohon-pohon asli Merapi di hutan Taman Nasional, menanam kopi seperti di Gumuk dan teh di Kayulawang sebagai tanaman penahan air, membuat sumur-sumur resapan, hingga menerapkan sistem pertanian dengan kemiringan melintang agar air tidak terbuang sebaga limpasan.

Semakin baik kita melindungi daerah recharge atau resapan di hulu, maka mata air atau sungai di bawahnya juga akan semakin besar debitnya.

Seperti apa rasa air dari hulu yang muncul di Klaten itu? Benarkah keluar sebagai umbul atau ada yang lain? Nah, rasa penasaran itu membuat kami ingin melihatnya!

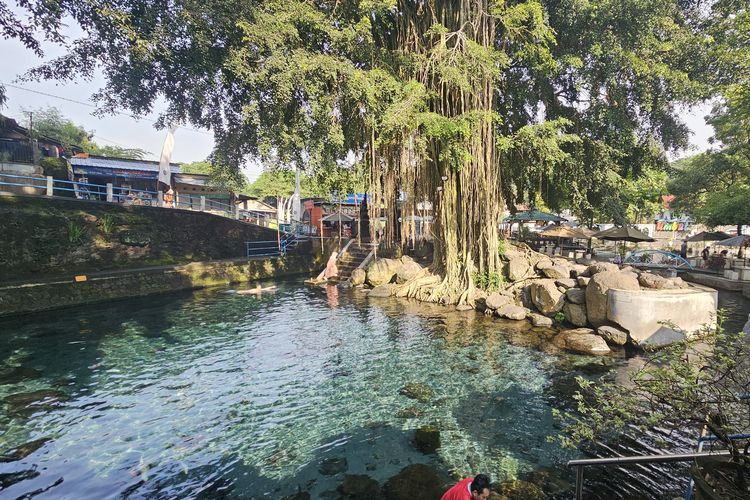

Hari masih di awal pagi ketika kami tiba di komplek wisata air Umbul Sigedhang dan Umbul Kapilaler di Desa Umbulsari, Kecamatan Ponggok, Klaten. Matahari yang baru muncul dari timur, cahayanya baru terlihat di langit dan puncak-puncak pohon tinggi, sedangkan tanah dan jalanan masih gelap.

Kami mungkin yang pertama tiba, walau para penjaga sudah mulai membuka loket dan petugas kebersihan hampir rampung menyapu halaman umbul dari daun-daun yang berserakan akibat hujan semalam.

Kami menuju umbul Kapilaler yang pagi itu terasa mistis sekaligus berwibawa karena adanya pohon beringin raksasa di tepinya, sementara lampu-lampu berwarna kuning menyorot telaga air sebening kaca di bawahnya. Saat kaki mencoba menyentuh permukaannya, dinginnya air segera terasa, namun jernihnya air membuat hati tak sabar untuk nyebur.

Segera setelah cahaya Matahari cukup menerangi permukaan air, kami pun masuk ke air, berpijak pada tangga batu, dan menapak di dasar kolam alami yang berhampar pasir dan batu-batu berwarna hitam. Sekelompok ikan yang penasaran mendekat, mungkin mengira ada makanan. Beberapa di antaranya yang berwarna gelap bahkan menggigiti kulit, tidak sakit, tapi terasa geli.

Ya, seperti kebanyakan umbul di Klaten, kolam atau sendang di umbul Kapilaler memang dimasuki berbagai jenis ikan untuk membuatnya lebih menarik. Di dalamnya ada ikan-ikan koi besar hingga siklid berwarna-warni. Ada juga jenis ikan hias lain yang sepertinya tumbuh jauh lebih besar di kolam ini dibanding bila kita melihatnya di aquarium. Ikan-ikan ini sepertinya tidak takut pada manusia, bahkan kita bisa mengelusnya.

Yang menarik, jika menyelam dengan menggunakan kacamata renang, kita bisa melihat dengan jelas sumber mata airnya yang menyembul di bawah pohon beringin. Arus dari mata air itu mebuat pasir di sekitarnya melayang. Sebenarnya kita bisa melihatnya juga tanpa harus menyelam, cukup memasukkan mata ke dalam permukaan air, karena kedalaman di Umbul Kapilaler hanya sekitar 150 cm.

Umbul Sigedhang

Bila sendang di Umbul Kapilaler berbentuk lingkaran dengan diamater sekitar 20 meter, maka di sebelahnya, masih dalam satu komplek, ada umbul lain dengan kolam berbentuk persegi memanjang yang disebut Umbul Sigedhang. Menurut keterangan yang tertulis di sana, dahulu di sekitar umbul ini terdapat banyak pohon pisang. Itulah yang menjadi asal-usul penamaan Sigedhang dari kata gedhang yang dalam bahasa Jawa yang berarti pisang.

Konon, pada tahun 1980-an, ada banyak arca yang ditemukan di sekitar ini. Arca-arca tersebut diperkirakan berasal dari Kerajaan Mataram Kuno yang saat itu bercorak Hindu-Budha, menandakan arti penting mata air ini sejak dahulu.

Ketika dimanfaatkan kembali oleh masyarakat, Umbul Sigedhang hanya digunakan untuk mandi dan mencuci pakaian. Namun, berkat inisiatif relawan desa yang menyadari bahwa air dari umbul ini sangat jernih dan istimewa, maka Umbul Sigedhang dibersihkan dan dikembangkan menjadi destinasi wisata yang menarik. Kini, pengunjung bisa menikmati kesegaran airnya sambil merasakan suasana pedesaan yang asri dan tenang.

Umbul Kapilaler dan Umbul Sigedhang adalah sebagian dari puluhan umbul atau mata air yang ditemukan di Klaten. saat ini kebanyakan umbul-umbul tersebut digunakan sebagai tempat wisata karena kelimpahan dan kejernihan airnya.

Dengan hanya membayar Rp 10.000 per orang, pengunjung sudah bisa menikmati kedua umbul, yaitu Sigedhang dan Kapilaler. Harga ini berlaku baik pada hari kerja maupun akhir pekan, sehingga siapa pun bisa menikmati keindahan alam ini tanpa perlu mengeluarkan biaya besar.

Di samping suasana pedesaan yang alami, yang membedakan, tidak seperti kolam renang buatan di kota, air yang muncul di umbul-umbul ini adalah air murni, tidak ada campuran kaporit atau bahan kimia lain, sehingga jauh lebih segar dan tidak pedih di mata.

Kejernihan air dan kesegarannya, ditambah dengan lokasinya yang bersebelahan dengan sumur arteri milik Aqua --meski berbatas tembok-- sering disalahartikan oleh pengunjung bahwa mereka berenang di sumber mata air Aqua. Padahal baik Sigedhang, Kapilaler, maupun sumber Aqua ketiganya berbeda.

"Kalau Sigedhang dan Kapilaler itu mata air, sedangkan yang digunakan aqua adalah air tanah dalam tertekan, dengan kedalaman sekitar 50-70 meter, sehingga mineralnya juga beda. Dengan kata lain, meski bersebelahan yang dipakai Aqua adalah air tanah dalam, sedangkan yang dipakai wisata adalah spring, atau mata air permukaan," jelas Rama Zakaria, Stakeholder Relation Manager Aqua Klaten, Kamis (20/2/025).

Meski demikian, sebagian air limpahan dari sumur Aqua memang dialirkan ke Umbul Sigedhang. Tetapi hal ini ada alasannya. Menurut Rama Zakaria, berdasarkan Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA), sebelum tahun 2020, dari total ijin yang diberikan pemerintah, 10 persen --angka ini kemudian berubah menjadi 15%-- harus dikembalikan sebagai overflow ke perairan terbuka.

"Nah kalau di sini overflow itu dikembalikan pada masyarakat lewat Umbul Sigedhang. Jadi ada pipa dari sumur Aqua yang melimpahkan air ke umbul," jelas Rama. "Jelas bukan berarti orang berenang di sumber Aqua."

Adapun sumur Aqua yang dipakai dalam produksi berada di area terlindung di Taman Keanekaragaman Hayati atau Taman Kehati. Untuk memasuki taman tersebut, orang harus ijin jauh-jauh hari. Selain itu tidak semua titik bisa dilihat, ada daerah yang tidak boleh dimasuki karena berkaitan dengan keamanan sumber air.

Ketika Kompas.com berkesempatan mengunjungi, kami harus melewati pintu gerbang yang tertutup, mencatatkan identitas dan keperluan, baru diantar untuk melihat taman. Itu belum sampai ke sumur arteri. Bila akan ke sana, kita harus melewati jembatan gantung dengan pintu besi yang selalu digembok, dan hanya bisa dilalui 5 orang saja.

Setelah menyeberang, melewati jalan setapak, baru kita akan sampai ke sumur artesis. Di sini ada dua sumur, yang pertama airnya dialirkan ke desa setempat, sedangkan yang ke-dua dipakai dalam produksi Aqua. Kedua sumur ini berasal dari mata air berbeda karena kedalamannya pun berbeda. Keduanya berjarak beberapa ratus meter dan masing-masing berada dalam rumah sumur yang terkunci rapat.

Nah, di antara keduanya, yang lebih sulit diakses adalah sumur produksi Aqua yang berada di ujung jalan setapak. Bersama Rama Zakaria yang merupakan "orang dalam" kami baru bisa masuk. Itupun harus ijin sebelumnya.

Rumah sumur artesis itu dipagari besi dan kawat berduri, dan dikunci. Yang bisa membuka adalah security yang khusus ditugaskan di sana. Kami harus melepas alas kaki, menggantinya dengan sandal steril yang disediakan, dan menutup rambut dengan hairnet.

Kunci rumah sumur hanya dapat dibuka menggunakan kartu akses istimewa ditambah kunci security. Saat terbuka, sirine akan berbunyi, menandakan pintu terbuka, mengingatkan kita pada instalasi militer yang rahasia.

Di dalamnya ada ruangan sangat bersih berlantai keramik putih. Di bagian tengah ruang ada pipa berdiamater 10 inci sedalam lebih dari 70 meter. inilah yang disebut sumur artesis Aqua. Bagian atas pipa tertutup kaca melengkung, lalu dilapisi penutup besi yang juga digembok. Bila ingin melihat dalamnya, tutup besi harus dibuka dulu oleh petugas, baru kita bisa melihat dari kaca.

Apa yang terlihat? Yang kita saksikan adalah air yang muncul ke permukaan dengan deras sampai menyiprat membasahi kaca penutup. Adapun kaca penutup ini tidak bisa dibuka karena disegel menggunakan baut.

"Sumur artesis Aqua ini tidak menggunakan pompa, karena air sudah keluar sendiri ke permukaan, lalu dialirkan secara gravitasi ke pabrik. Aqua mengambil sesuai dengan ijin yang diberikan pemerintah, namun sesuai peraturan, ada bagian yang dikembalikan ke alam, yakni lewat Umbul Sigedhang," papar Rama.

"Nuansa inilah yang membuat Sigedhang seakan-akan dianggap sumber Aqua sehingga mereka menyebutnya mandi di air Aqua. Padahal air dari Aqua hanya tambahan saja dari mata air yang sudah dimiliki Sigedhang sendiri," terangnya.

Dan yang jelas, kita tidak mungkin berenang di sumber Aqua, karena bentuknya saja berupa sumur artesis tertutup dan berada di bangunan dalam komplek tertutup yang untuk membukanya aja perlu ijin khusus dan usaha berlapis-lapis. Tidak mungkin kan?

Selain muncul sebagai umbul, mata air lain di Daerah Aliran Sungai Pusur ini juga bertransformasi menjadi sungai. Namun tidak seperti wisata umbul yang dijaga kebersihannya, dulu Sungai Pusur pernah dijadikan tempat buang air dan pembuangan sampah rumah tangga oleh warga di sekitarnya. Menurut Kamad Abadi, salah satu operator river tubing di Pusur, kondisi berubah setelah warga sadar bahwa sungai bisa dijadikan tempat wisata.

Pria yang gaya bicaranya jenaka itu masih ingat bahwa dahulu Sungai Pusur yang melalui Dukuh Jragan, Desa Wangen, Kecamatan Polanharjo, Klaten, tidak sebersih sekarang. Sungai diperlakukan sebagai halaman belakang tempat orang bisa membuang sampah. Karena dianggap tempat pembuangan, maka tidak ada yang menaruh perhatian pada sungai. Orang lebih peduli pada umbul-umbul berair bening yang bertebaran di kecamatan yang sama.

Sungai Pusur baru mendapat perhatian ketika tahun 2013 terjadi wabah demam berdarah di Desa Wangen. Nyamuk-nyamuk pembawa penyakit rupanya berkembang biak di sekitar sungai, terutama di yang dipenuhi sampah. Karenanya, menurut cerita Kamad, para pemuda setempat kemudian berinisiatif membersihkan sungai. Aksi tersebut diketahui PT Tirta Investama yang merupakan pabrik Aqua di Klaten. CSR Aqua kemudian memberi bantuan berupa dua set pelampung dan helm.

Kegiatan membersihkan Sungai Pusur dilakukan secara berkala. Para pemuda kemudian menemukan cara menarik membersihkan sampah, yaitu sambil mengapung menggunakan ban dalam truk. Mereka juga mengunggah foto-foto keceriaan itu di media sosial. Dan rupanya banyak orang yang mengira itu adalah wisata jenis baru. Mereka pun bertanya bagaimana caranya ikut.

Para pemuda, yang waktu itu dipimpin Aris Wardoyo kemudian berembug dan sepakat untuk mulai menerima orang luar yang ingin ikut menyusuri sungai. Ketika permintaan meningkat, mereka mulai menambah pelampung dan ban, lalu dibentuklah Komunitas River Tubing Pusur Adventure atau RTPA yang dijadikan wisata alternatif sejak tahun 2015. Kamad Abadi saat ini menjabat sekretaris komunitas, sedangkan Aris menjadi pembina.

Kini, RTPA dikelola secara profesional dan wisatawan bisa menikmati pengalaman menyusuri Sungai Pusur sejauh 1,5 kilometer menggunakan ban dalam traktor lengkap dengan pelampung, sepatu air, dan helm. Di area yang dikelola RTPA, pengunjung bisa menikmati sungai yang tenang dan teduh, hingga aliran deras dan jeram setinggi 3 meter di dekat garis finish.

Keberadaan wisata river tubing juga membuat masyarakat sadar bahwa sungai yang bersih lebih banyak manfatnya. Mereka tidak lagi membuang samah sembarangan, karena yang dirugikan atau yang menegur adalah tetangga atau rekan-rekannya sendiri. Mereka juga malu untuk buang air di sungai karena banyak wisatawan lalu lalang dengan ban.

Kesuksesan RTPA rupanya membuat warga dusun lain berinisiatif meniru wisata tersebut. Dengan sendirinya mereka juga berusaha membersihkan bagian sungai yang mengalir di dusunnya. Saat ini setidaknya ada 7 operator yang menawarkan wisata river tubing di Kecamatan Polanharjo. Ada yang dikelola Badan usaha Milik Desa, ada juga yang dikelola kelompok pemuda, dan swasta.

Dengan biaya rata-rata Rp 50 ribu per orang (tergantung paket dan operator), pemasukan dari wisata ini mencapai puluhan hingga ratusan juta per bulan tiap operator. Pada liburan akhir tahun 2024 lalu, secara total tercatat setidaknya 5000 orang menikmati wisata ini dalam sehari. Terbayang kan tambahan penghasilan yang didapat?

Ke mana perginya sampah?

Sejak sungai digunakan untuk wisata river tubing, orang tidak lagi membuang sampah di sana, karena tanpa sampah sungai itu lebih bermanfaat secara ekonomi.

Lalu ke mana orang membuang sampah? Rupanya kesadaran akan manfaat sungai sudah diterima warga. Mereka yang dulu menganggap sungai sebagai tempat sampah dan WC kini mengubah kebiasaan. Beberapa desa telah mengembangkan tempat pengolahan sampah, di mana warga bisa menyalurkan sampah rumah tangganya untuk didaur ulang.

Di Desa Wangen misalnya, sudah berdiri Paguyuban Bank Sampah Semut Harjo yang berhasil mengolah sampah menjadi uang. Caranya, kelompok ini memilah sampah organik dan non organik untuk dimanfaatkan kembali.

Kami mengunjungi lokasi pemilahan sampah di Desa Wangen, yang berada di halaman samping sebuah rumah, dalam gang di belakang komplek wisata restoran dan river tubing bernama River Moon. Di balik tembok dan pintu, ibu-ibu sedang memilah sampah rumah tangga. Tumpukan botol plastik, kardus, dan sampah lain yang sudah dipilah ditata di pinggir tembok.

"Sampah non organik yang berupa kardus, gelas, botol dan lainnya diseleksi, mana yang masih bisa didaur ulang dan layak dijual, mana yang harus dibuang. Yang bisa dijual akan dikemas kemudian dikirim ke pengepul,"ujar Nina Hermawati, ketua paguyuban, Kamis (20/2/2025).

"Lalu yang organik akan dikumpulkan sebagai pakan maggot (larva lalat Hermetia illucens atau Black Soldier Fly/BSF). Maggot ini nantinya bisa digunakan sebagai pakan ternak, misalnya untuk ikan lele, dan unggas seperti entok, bebek dan lainnya."

Jawaban ini rupanya menjelaskan dari mana aroma khas yang sedari tadi kami cium berasal. Ternyata di sisi belakang bank sampah, ada lokasi peternakan maggot lengkap dengan kandang lalat dewasa dan kotak-kotak penampungan larva yang jumlahnya jutaan. Lalu di dekatnya juga ada kolam-kolam ikan lele dan kandang entog.

Larva-larva itulah yang akan menghabiskan semua sisa makanan yang terbuang sebagai sampah organik. Jika sudah besar, giliran ikan lele dan entog yang akan menjadikan larva maggot sebagai makanan.

Menurut Nina, nilai ekonomi dari bank sampah ini cukup besar. Satu truk sampah yang dipilah di sana bisa menghasilkan Rp 2,8 juta saat dijual. Dalam sebulan, mereka setidaknya menerima dua truk sampah. Sedangkan hasil ternak maggot dijual Rp 7 ribu per kilo, bandingkan dengan harga pelet yang mencapai Rp 15 ribu per kilo.

Sebelum keuntungannya terlihat di depan mata, bagian paling menantang adalah membuat masyarakat sadar untuk tidak membuang sampah sembarangan.

"Berkat pengolahan sampah, teman-teman yang semula tidak ada pekerjaan, sekarang punya tambahan penghasilan."

-Nina Hermawati, ketua Paguyuban Bank Sampah Semut Harjo-

"Awalnya ya banyak yang enggan bergabung karena harus mengurusi sampah yang kotor dan bau. Beberapa warga sulit menerima gerakan ini karena mereka sudah lama terbiasa menganggap sungai sebagai tempat pembuangan sampah. Kenapa harus susah-susah memilah dan mengolah," tutur Nina.

Namun seiring berjalannya waktu, warga mulai melihat perubahan. Paguyuban yang awalnya dijalankan empat orang saja, kini berkembang hingga memiliki 8 titik pengolahan sampah. Ibu-ibu yang tidak bekerja, kemudian banyak yang bergabung, karena mendapatkan penghasilan tambahan dan utamanya teman ngobrol. Memang paguyuban berasal dari kata guyub yang artinya "kebersamaan". Mereka juga memiliki tabungan yang biasanya diambil menjelang Lebaran.

"Berkat pengolahan sampah, teman-teman yang semula tidak ada pekerjaan, sekarang punya tambahan penghasilan, bisa untuk beli keperluan dapur. Jumlah ini bagi masyarakat pedesaan cukup besar untuk menolong perekonomian," kata Nina.

Cara ini juga dianggap menguntungkan semua pihak. Pemilik dan pelaku wisata tidak kerepotan membuang sampahnya, sementara paguyuban bank sampah mendapatkan untung dari menjual dan memanfaatkan sampah. Di samping itu, secara tidak langsung sungai dan lingkungan menjadi lebih bersih, sehingga makin banyak wisatawan datang.

Cerita Nina rupanya membuat kami ingin mencoba wisata river tubing. Kamad --yang memiliki nama sosmed Mahendra-- dan rekan-rekannya ternyata sudah menyiapkan ban untuk kami pakai.

Jadilah kami menyusuri Sungai Pusur yang kadang tenang di satu bagian, tapi berarus deras di bagian lainnya. Sepanjang sungai, pohon-pohon rindang melindungi dari teriknya Matahari, membuat air sungai makin terasa dingin.

Seperti cerita Nina dan Kamad, kami juga tidak melihat sampah yang menumpuk, apalagi orang yang mandi, mencuci atau buang air. Wisata river tubing rupanya telah mengubah sungai yang tadinya kotor menjadi bersih kembali.

Dan yang paling seru di bagian menjelang finish kita bisa meluncur menuruni jeram setinggi 3 meter. Para operator menjanjikan hadiah bagi mereka yang bisa tetap berada di atas ban saat meluncur, dan tidak ada satu pun dari kami yang berhasil. Rupanya mereka sudah tahu bahwa 99% orang yang mencoba, dipastikan akan terbalik. Namun itu justru menambah keseruannya. Yipeeeee...

Rupanya wisata River tubing bukan akhir dari manfaat dan perjalanan air di Sungai Pusur. Di bagian bawahnya, air masih terus digunakan, terutama untuk irigasi sawah, sampai Delanggu yang merupakan lumbung padinya Jawa Tengah. Agar kualitas dan kuantitasnya tetap baik, penggunaan air untuk pengairan ini harus diatur juga. Salah satu yang berjasa menjaga agar air tetap bermanfaat adalah para petani.

Kami sempat menemui Lilik Sri Haryanto, petani di Dusun Nglangun, Desa Karanglo, Kecamatan Polanharjo untk mendengar ceritanya. Saat kami jumpai ia sedang mencampur air kelapa, telur, pisang, dan beberapa daun. Namun dia tidak sedang membuat kue atau makanan. Cairan berwarna putih yang dihasilkannya ternyata dipakai untuk menyemprot tanaman padi di sawahnya,

Menurutnya, campuran yang dibuat itu berfungsi untuk menambah bobot bulir padi, sekaligus memperkuat agar bulir tidak gampang pecah. Ia juga membuat campuran lain berwarna coklat dengan bahan-bahan alami berbeda, untuk membuat probiotik bagi tanamannya.

"Tidak seperti pupuk yang dijual di pasaran, campuran ini aman, bahkan bisa diberikan sebagai campuran pakan ternak, bisa untuk unggas, sapi, kambing dan lainnya," ujar Lilik, Jumat (21/2/2025).

Sambil memasukkan ramuannya ke dalam tabung penyemprot yang biasa degendong petani, ia menjelaskan bahwa kelompok taninya sebenarnya sudah lama menggunakan bahan-bahan alami. Mereka sadar pentingnya menjaga tanah dan air agar tidak tercemar, apalagi air ini juga akan dipakai mengairi sawah-sawah lain di bawahnya.

Kesadaran ini rupanya ditangkap Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan (LPTP), yang bersama CSR perusahaan air minum Aqua yang pada tahun 2014 memberi fasilitas laboratorium di mana para petani bisa bereksperimen untuk mencari berbagai formula pupuk maupun pestisida organik.

Lewat belajar dan coba-coba, Lilik akhirnya menemuka berbagai formula, baik pupuk, maupun pembasmi hama. Ia bahkan menciptakan atau menyilangkan beberapa jenis padi yang memiliki sifat-sifat unggul dan cocok untuk ditanam di daerahnya.

"Misalnya untuk mengatasi hama, kita tidak asal semprot, tapi melakukan berbagai hal berbeda tergantung hamanya. Secara teknis, misalnya bisa dilakukan dengan tanam serempak, agar hama tidak bisa berpindah ke tanaman lain," jelas Lilik.

Pemilihan varietas juga penting untuk mengendalikan hama dan penyakit. Katakan ini musim hujan, maka kita sejak awal harusnya memikirkan akan menanam padi yang tahan terhadap penyakit di musim hujan. Kalau menanam varietas yang rentan, maka ketika terjadi serangan akan lebih rusak.

Jadi pengendalian hama tidak hanya mengandalkan satu metode, tapi banyak metode. Penggunaan bahan kimia adalah alternatif terakhir ketika metode lain gagal dilakukan. Misalnya dengan pestisida, yang meskipun dibuat dari bahan alami, bisa berbahaya. Seperti penggunaan daun atau buah jarak, walau natural, tapi kandungan sianidanya tinggi sehingga berbahaya juga bagi manusia.

"Untuk mengendalikan hama kita gunakan cara terpadu, pada prinsipnya bagaimana kita berbudidaya sehat."

-Lilik Sri Haryanto, petani-

"Nah kami biasanya bikin sendiri dari bahan yang aman. Kita misalnya bisa memanfaatkan daun pepaya atau daun sirsak sebagai pestisida. Atau empon-empon seperti jahe, kunir, temulawak, bisa dimanfaatkan sebagai fungisida. Dengan komposisi dan dosis yang tepat, campuran ini akan aman," jelas Lilik.

"Saya juga pernah membuat senjata biologis untuk membasmi hama, dengan memanfaatkan jamur Beauveria bassiana. Jamur ini bisa menembus kulit hama dan membuat hama mati. Jadi untuk mengendalikan hama kita gunakan cara terpadu, pada prinsipnya bagaimana kita berbudidaya sehat," jelas Lilik yang fasih menyebut jenis-jenis bahan yang digunakan bahkan nama Latin-nya. Seorang teman sampai berkomentar, "Jangan-jangan bapak ini doktor yang nyamar jadi petani ya?"

Karena keberhasilan pertaniannya, Lilik dan kelompoknya sering diminta mengajarkan metode-metode pertanian ramah lingkungan kepada kelompok-kelompok lain. Namun usaha ini tidak mudah. Petani yang sudah bertahun-taun menanam padi dan menghasilkan beras yang enak, tentu merasa cara mereka sudah benar.

"Apalagi saya tidak punya latar belakang pendidikan pertanian, kok mau ngajari. Nah, biasanya cara paling efektif adalah dengan membiarkan mereka merasakan masalah," ujar Lilik. "Saat terkena masalah, biasanya petani akan mencari solusi. Dia akan bertanya mengapa tanaman saya bermasalah, dan tanamanmu tidak. Di situlah kita masuk memberi penjelasan."

"Kalau kita datang saat tanaman bagus, nggak akan didengar. 'Wong tanamanku udah bagus, mengapa harus berubah?' Tapi begitu kena hama, sementara tanaman kita tidak, ibaratnya kita kasih kencing saja, mereka mau spray ke tanaman, saking putus asanya," ujar Lilik tertawa.

Pernah ada kelompok petani yang memiliki masalah dalam budidaya padinya. Berbagai pendampingan dan solusi yang ditawarkan tidak kunjung membuahkan hasil. "Lalu mereka bilang kepada saya, kalau sampeyan (kamu) bisa mengatasi masalah kami, kita semua akan mengikuti program dan arahan sampeyan," kata Lilik.

"Saya lalu minta dua lahan, yang satu silakan ditanami seperti yang biasa dilakukan, satunya ikuti prosedur kami. Nah, yang mengikuti cara kami itu selamat dari penyakit. Dari situ petani percaya dan mau ikut."

Dalam kasus lain di daerah Kecamatan Juwiring, pernah terjadi serangan wereng yang hebat. "Saat kami datang, para petani menyangsikan "senjata"yang kami bawa, katanya: 'Pakai pestisida kimia aja nggak mempan kok sampeyan cuma bawa buah'. Saat itu saya memang memakai buah maja. Ternyata cara ini justru bisa mengatasi masalah hama."

Selain membuat pupuk dan pembasmi hama sendiri, Lilik juga mengembangkan jenis padi yang cocok ditanam di wilayah Klaten. Ada lima galur yang sudah dikembangkan oleh Lilik, namun hanya diambil dua yang cocok di lokasi itu, dinamakan Joko Tarub dan Sri Rama.

"Nama ini sebagai ucapan terimakasih pada Pak Joko (Joko Santoso, Koordinator CSR PT Tirta Investama Pabrik Aqua Klaten) dan Pak Rama (Rama Zakaria, Stakeholder Relation Manager Aqua Klaten), yang membantu para petani di Karanglo dalam melakukan pertanian yang lebih sehat," kata Lilik.

"Tarub itu kan artinya bersiap-siap atau mempersiapkan ketika ada gawe atau hajatan. Nah Pak Joko ini sejak awal babat alas, dia yang memulai mendorong petani di sini. Sedangkan Pak Rama selalu meyakinkan bahwa petani bisa mandiri."

Kedua jenis padi ini menghasilkan nasi yang pulen, bedanya kalau Joko Tarub bulirnya ramping, Sri Rama bulat. Tanamannya sama-sama tinggi, tapi lebih toleran terhadap angin yang kerap membuat padi ambruk pada musim tertentu.

Pemuliaan tanaman padi ini juga merupakan salah satu upaya untuk menghemat air. Dijelaskan Lilik, air menjadi kebutuhan mutlak petani. Kualitas dan kuantitas air akan sangat menentukan keberhasilan budidaya padi.

"Sehatkan tanah dengan memberi air yang sehat. Ini akan mempengaruhi kesehatan tanaman, yang pada gilirannya juga menyehatkan manusia yang mengkonsumsinya."

Dalam hal kualitas, Lilik memiliki prinsip untuk hanya memasukkan zat-zat ramah lingkungan ke tanah yang ditanami padi. "Istilah Jawanya, pameling banyu bening, bagaimana kita memasukkan air yang baik ke tanah, bukan air tercemar atau mengandung zat berbahaya."

Air yang terontaminasi akan mengganggu kesehatan tanah. Jika kesehatan tanah terganggu, biota (mikroorganisme) di dalam tanah ikut terganggu, padahal biota ini menurut istilah Lilik, adalah juru masaknya tanaman. "Pupuk apapun yang masuk ke tanah kita, tanpa mikroorganisme yang membantu, tidak akan bisa diserap tanaman."

"Konsep kita adalah: sehatkan tanah dengan memberi air yang sehat. Ini akan mempengaruhi kesehatan tanaman, yang pada gilirannya juga menyehatkan manusia yang mengkonsumsinya."

Lalu soal kuantitas air juga menjadi perhatian. "Dulu petani itu selalu mengairi padinya, bahkan di musim penghujan, tanaman dibiarkan selalu tergenang. Di situ kita mengedukasi petani bahwa padi itu bukan tanaman air, hanya butuh air. Ada waktunya kapan harus diairi dan kapan harus dihentikan. Saat membentuk anakan misalnya, bila diairi justru menghambat pembentukan anakan," kata Lilik.

Dengan pengetahuan ini, dan pemilihan varietas yang tepat, air bisa dihemat atau dialihkan untuk lahan lain, sehingga petani tidak lagi rebutan air.

Pernyataan terakhir ini menggelitik kami untuk bertanya, apakah di daerah Klaten yang memiliki banyak umbul dengan air bersih berlimpah dan Sungai Pusur yang tidak pernah kering, orang bisa rebutan karena kekurangan air?

Untuk mendapatkan jawabannya, kami mengunjungi Bendung Bagor di Kecamatan Juwiring, menemui Martono, ketua Forum Relawan Irigasi Jogo Toya Kamulyan. Pria paruh baya itu sudah menunggu di tepi bendungan, dekat bangunan pintu air yang sebelahnya tumbuh pohon kamboja besar yang bunganya menebarkan aroma wangi.

Sore sehabis hujan di mana sinar matahari kembali muncul dengan warna kekuningan itu menimbulkan suasana magis yang sekaligus syahdu.

Sambil memandangi aliran Sungai Pusur dan kambing-kambing yang merumput di tepinya, Martono berkisah bahwa dulu pernah ada "huru-hara" keika petani di daerah bawah merasa diperlakukan tidak adil karena tidak mendapatkan air. Mereka menduga air itu habis disedot untuk kegiatan wisata dan industri di atasnya.

"Karena dari sawah, ya mereka bawa cangkul dan arit. Lalu kami jelaskan bahwa berdasarkan penelusuran bersama Profesor Heru Hendrayana, ahli hidrogeologi dari Universitas Gadjah Mada, ternyata ditemukan bahwa kekurangan air itu bukan karena tidak ada air, tapi karena tidak ada tata kelola air yang baik," jelas Martono.

"Banyak pintu-pintu air yang dibuka sesukanya, di beberapa tempat sehingga lokasi lain tidak kebagian. Padahal sebenarnya tidak diperlukan air sebanyak itu."

Peristiwa itu menyadarkan perlunya pengaturan pembagian air, sehingga dibentuk Forum Relawan Irigasi (FRI) yang terdiri dari perwakilan desa-desa setempat. Mereka membuat aturan dan menunjuk warga untuk menjaga pintu irigasi.

"Tanpa pembagian air yang adil, bisa terjadi konflik antar petani atau antar desa."

Martono, Ketua Forum Relawan Irigasi-

"Di FRI kita mencari cara mengatur air agar pada saat musim kemarau semua petani bisa dapat air. Nah Pak Waluyo ini (menunjuk pada pria di sampingnya) adalah penjaga bendungan yang bertugas membagi air ke enam desa di sini. Tanpa pembagian, bisa terjadi konflik antar petani atau antar desa."

Menurut Martono, warga swadaya membayar orang untuk menjaga bendungan, walau bayarannya tak seberapa, karena saat ini tidak ada petugas pemerintah yang menjaga bendungan. Dulu semuanya dibiarkan begitu saja, sehingga aliran airnya sesuka-suka orang, bahkan sampai ada yang mengancam dan mengintimidasi agar air di alirkan ke daerah tertentu.

Tapi setelah ada pengaturan yang disepakati semua desa, pembagiannya jadi lebih adil. Bahkan sawah-sawah yng dahulu tidak mendapatkan air dan mangkrak, kini bia berproduksi kembali.

"Di Bulurejo, dulu hanya 20 persen lahan yang terairi, padahal total luasnya 87 hektar. Sekarang 80 persen terairi berkat pengaturan oleh FRI."

Hasilnya, semua warga Juwiring bisa menanam padi selama tiga musim tanam dalam setahun dan produksi pun bertambah. Hal ini berdampak karena Juwiring merupakan salah satu daerah yang memproduksi beras terbaik di Jawa Tengah. Bahkan varietas padi yang keras, kalau ditanam di Juwiring teksturnya akan berubah jadi empuk.

Lalu benarkah air Sungai Pusur masih mengairi sawah-sawah di bawahnya? Kami pun mencoba menelusuri sungai untuk mencari tahu. Uniknya dalam penelusuran, kami juga menjumpai beberapa benda arkeologi, terutama dalam bentuk yoni, di sepanjang Daerah Aliran Sungai Pusur.

Menurut Hari Wahyudi, pegiat sejarah dan cagar budaya Klaten, menurut data sejauh ini, di tepi Sungai Pusur terdapat sembilan situs dari masa Hindu-Buddha dan tiga situs dari masa kolonial. Hal ini bukanlah kebetulan, melainkan memiliki makna filosofis, religius, dan praktis yang mendalam. Hubungan antara candi, yoni, dan sungai mencerminkan keterkaitan antara kehidupan spiritual, alam, dan kebutuhan sehari-hari masyarakat pada masa lalu.

Menurut Hari, dalam kepercayaan Hindu dan Buddha, air memiliki makna yang sakral. Air dianggap sebagai simbol pembersihan, kesucian, dan kehidupan. Sungai, sebagai sumber air, juga sering dikaitkan dengan kekuatan spiritual.

Sementara Yoni adalah simbol feminin dalam kepercayaan Hindu, yang melambangkan kesuburan, kelahiran, dan kehidupan. Yoni juga memiliki ceruk untuk menampung air, yang digunakan dalam ritual pemujaan. Air yang mengalir di yoni melambangkan kesuburan dan kemurnian. Oleh karena itu, keberadaan yoni di dekat sungai atau sumber air memperkuat makna spiritualnya.

Bersama Hari Wahyudi kami sempat mengunjungi situs di Polanharjo, yang berada di pinggir sawah, sekitar 200 meter dari tepi Sungai Pusur. Sayangnya situs berbentuk yoni itu tidak terawat. Penandanya hanya gubuk terbuka yang reyot, dan posisinya yoni-nya miring. Sebelahnya ada tanaman singkong yang menutupi.

Lalu kami beranjak ke situs lain yang tidak jauh dari situ, yakni situs Keprabon, bentuknya juga seperti yoni, dengan ukir-ukiran di bagian saluran airnya. Kondisinya juga mengenaskan. Situs yang juga disebut Candi Asu (karena bentuk yoninya dulu dikira moncong anjing) berada di bawah jalan tol Solo-Jogja.

Untuk mencapainya tidak mudah karena jalan menuju ke sana dipenuhi semak berduri. Orang juga tidak akan bisa melihat langsung karena lokasi yoni itu ditutup seng berkeliling. Ketika kami membuka pintunya, tanaman rambat memenuhi bagian dalam, hingga menutupi benda arkeologi tersebut.

Meskipun tidak ada catatan prasasti, namun keberadaan peninggalan arkeologi itu memunculkan dugaan bahwa daerah di sekitar sungai Pusur itu sudah lama memiliki arti penting bagi masyarakat. Masyarakat agraris pada masa Kerajaan Mataram Kuno sangat bergantung pada kesuburan tanah untuk bercocok tanam. Candi yang dibangun di dekat sungai ini mungkin menjadi simbol permohonan kepada dewa-dewi agar memberikan kesuburan dan hasil panen yang melimpah.

Apakah Sungai Pusur masih memberikan air berlimpah pada masyarakat di sekitarnya? Dalam perjalanan menyusuri air dari lereng Merapi ini kami akhirnya sampai ke tempuran atau pertemuan antara Sungai Pusur dan Sungai Bengawan Solo yang besar. Di tempat ini aliran Pusur masih deras, dan meskipun tidak sebening di daerah hulu, tidak terlihat banyak sampah yang hanyut.

Memandang alirannya di sore hari menjelang hujan bersama anak-anak kecil yang memancing di sana, kami mengingat perjalanan airnya dari hulu di daerah resapan air Kecamatan Tamansari dan Musuk di lereng timur Gunung Merapi, muncul sebagai umbul atau mata air di Klaten, dan mengalir sebagai sungai sebelum bergabung dengan Bengawan Solo.

Ada harapan semoga air ini sungguh bermanfaat bagi masyarakat dan tidak disia-siakan, karena setelah bergabung di Bengawan Solo, air akan melanjutkan perjalanan ke laut, seperti dinyanyikan Gesang dalam lagu Bengawan Solo:

Air mengalir sampai jauh, akhirnya ke laut...