KEMERDEKAAN Indonesia telah berusia lebih dari 72 tahun. Namun, sejak Proklamasi dibacakan pada 17 Agustus 1945 hingga sekarang, babon hukum yang digunakan Indonesia masih bersumber dari hukum kolonial, yaitu Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie yang disahkan pada 1918.

Dengan demikian, tidak mengherankan jika pasal atau hukuman yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saat ini masih menggunakan sudut pandang kolonial.

Hukuman mati, misalnya. Kerajaan Belanda telah menghapus hukuman mati sejak 1870 dengan alasan keberadaban. Namun, hukuman itu masih diterapkan dalam Wetboek van Strafrecht karena bangsa Indonesia dianggap perlu ditindak dengan hukuman yang sanksinya setegas itu.

"Kita dianggap tukang tipu. Kita dianggap bangsa rendah, tak berpendidikan, tak dipercaya, sehingga perlu hukuman mati."

~Erasmus Napitupulu, Direktur Pelaksana ICJR~

"Kita dianggap tukang tipu. Kita dianggap bangsa rendah, tak berpendidikan, tak dipercaya, sehingga perlu hukuman mati," ucap Direktur Pelaksana Institute of Criminal Justice Reform (ICJR), Erasmus Napitupulu, dalam diskusi dengan Kompas.com pada awal Februari lalu.

Erasmus melanjutkan, upaya untuk mengubah KUHP yang bersudut pandang kolonial itu sebenarnya sudah dilakukan sejak periode 1960-an. Meski begitu, prosesnya terbilang tak mudah, baik itu karena kendala dalam penyusunan hingga proses politik di DPR.

(Simak juga JEO: Kronik KUHP, Seabad di Bawah Bayang Hukum Kolonial)

Setelah 100 tahun sejak berlakunya Wetboek van Strafrecht, harapan untuk melakukan reformasi KUHP pun di depan mata. Sebab, untuk kali pertama Rancangan KUHP ini masuk tahap pembahasan antara pemerintah bersama DPR.

Namun, RKUHP itu menuai polemik karena adanya sejumlah pasal yang dianggap bermasalah.

Menjerat ruang privat

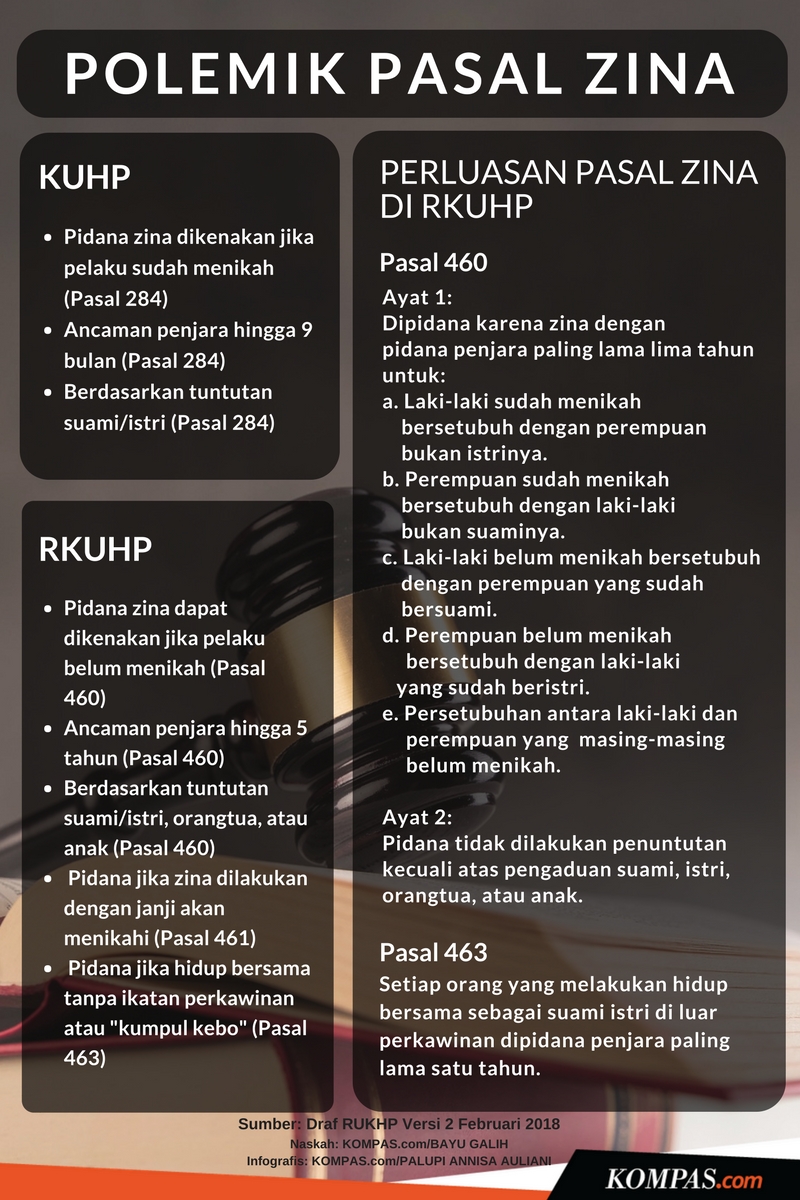

Polemik yang mengemuka di publik terhadap RKUHP saat ini adalah jerat hukum yang masuk ke dalam ranah privat warga negara dan berpotensi mengkriminalisasi kelompok rentan. Jerat pidana itu diatur dalam "Pasal Perzinaan".

Anggota Panitia Kerja (Panja) RKUHP Arsul Sani menuturkan bahwa perluasan pasal zina merupakan akomodasi nilai di masyarakat ke dalam peraturan perundang-undangan. Aturan ini diharapkan dapat mengurangi tindakan persekusi atau main hakim sendiri yang kerap terjadi di masyarakat.

"Karena tidak terakomodasi di peraturan hukum, ya masyarakat kemudian punya cara sendiri," ucapnya.

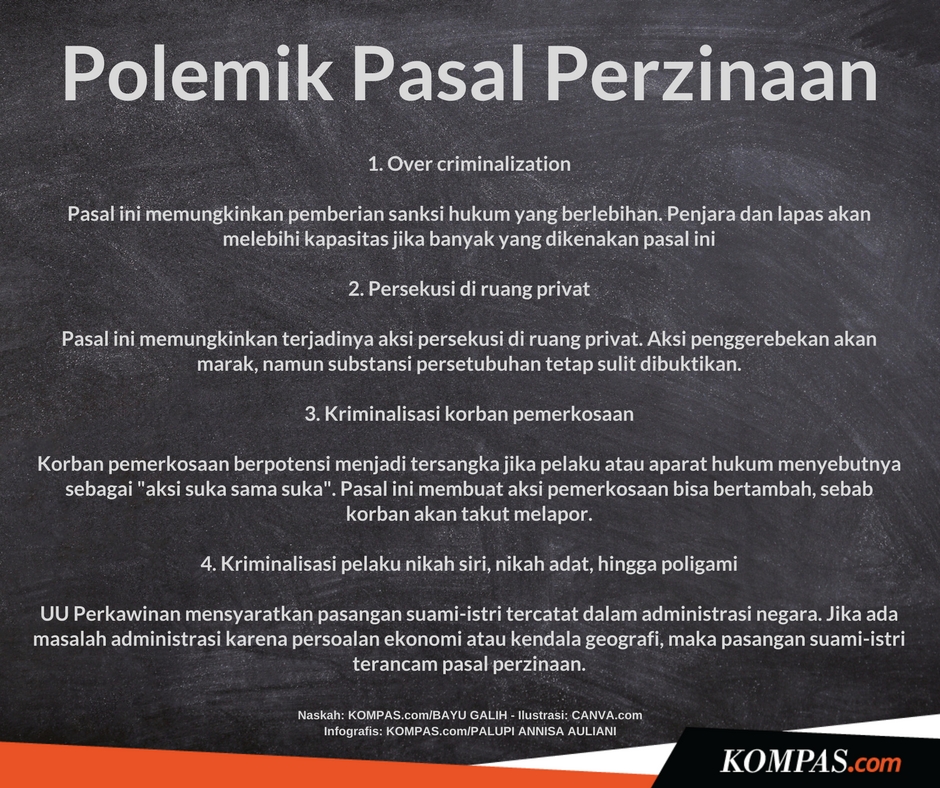

Namun, Erasmus Napitupulu menilai, pasal itu menuai polemik karena aparat hukum akan kesulitan dalam membuktikan perbuatan zina. Jika pasal itu disahkan, dikhawatirkan akan terjadi over-criminalization atau kriminalisasi berlebihan.

"Pertama, harus membuktikan soal status pelaku di luar perkawinan yang sah. Kedua, bersetubuh. Bersetubuh dalam KUHP masih didefinisikan penetrasi alat kelamin. Lalu bagaimana membuktikannya," ujar Erasmus.

Perubahan Pasal Terkait Perzinaan

Selain itu, pasal ini dikhawatirkan membuat masyarakat terlalu jauh mencampuri urusan pribadi orang lain. Padahal, aturan pidana idealnya terkait kepentingan umum. Dengan alasan kepentingan umum itulah masyarakat merasa berhak melakukan persekusi terhadap pelaku perzinaan.

"Ketika mau masuk ke dalam suatu ruang berarti kan dia menghancurkan ruang privasi orang. Pasal seperti ini jika disahkan nanti maka yang akan muncul adalah penggerebekan," tuturnya.

Erasmus juga memandang, perluasan pasal zina justru tidak berpihak pada tujuan perlindungan dan justru berpotensi mengkriminalisasi korban pemerkosaan.

Kondisi ini dapat terjadi jika pelaku mengaku persetubuhan itu atas dasar suka sama suka. Sementara, dalam banyak kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan, korban sulit sekali membuktikan bahwa telah terjadi ancaman kekerasan sebagai dasar pidana pemerkosaan.

"Kalau pasal ini jadi, bisa memidana korban atau perempuan yang jadi korban, justru mereka malah berpotensi menjadi tersangka tindak pidana perzinaan padahal mereka korban pemerkosaan," kata Erasmus.

Di sisi lain, perluasan pasal zina akan menyebabkan banyak korban pemerkosaan, yang umumnya dialami perempuan, akan semakin takut untuk melapor. Akibatnya, kasus pemerkosaan akan semakin meningkat.

"Korban pemerkosaan sekarang saja tidak berani mengaku karena sudah kena stigma apalagi nanti sudah ada ketentuan pidananya. Malah bisa menjadi tersangka," kata dia.

"Korban pemerkosaan sekarang saja tidak berani mengaku karena sudah kena stigma apalagi nanti sudah ada ketentuan pidananya. Malah bisa menjadi tersangka."

Perihal pembuktian status pernikahan juga menjadi polemik tersendiri. Menurut peneliti ICJR Ajeng Gandini, definisi perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah yang dicatat oleh negara dalam administrasi kependudukan.

Adapun kondisi saat ini, banyak perkawinan yang dilakukan sah secara agama, namun belum tercatat oleh negara karena permasalahan ekonomi atau kesalahan administrasi. Selain itu, banyak juga penduduk di wilayah pelosok yang dinikahkan secara adat atau agama, tapi belum tercatat negara karena kendala geografis.

"Banyak juga orang karena faktor ekonomi atau geografis hanya menikah siri, tidak dicatatkan karena jarak antara rumah dan kantor KUA sangat jauh," kata Ajeng.

Jerat pasal kontrasepsi

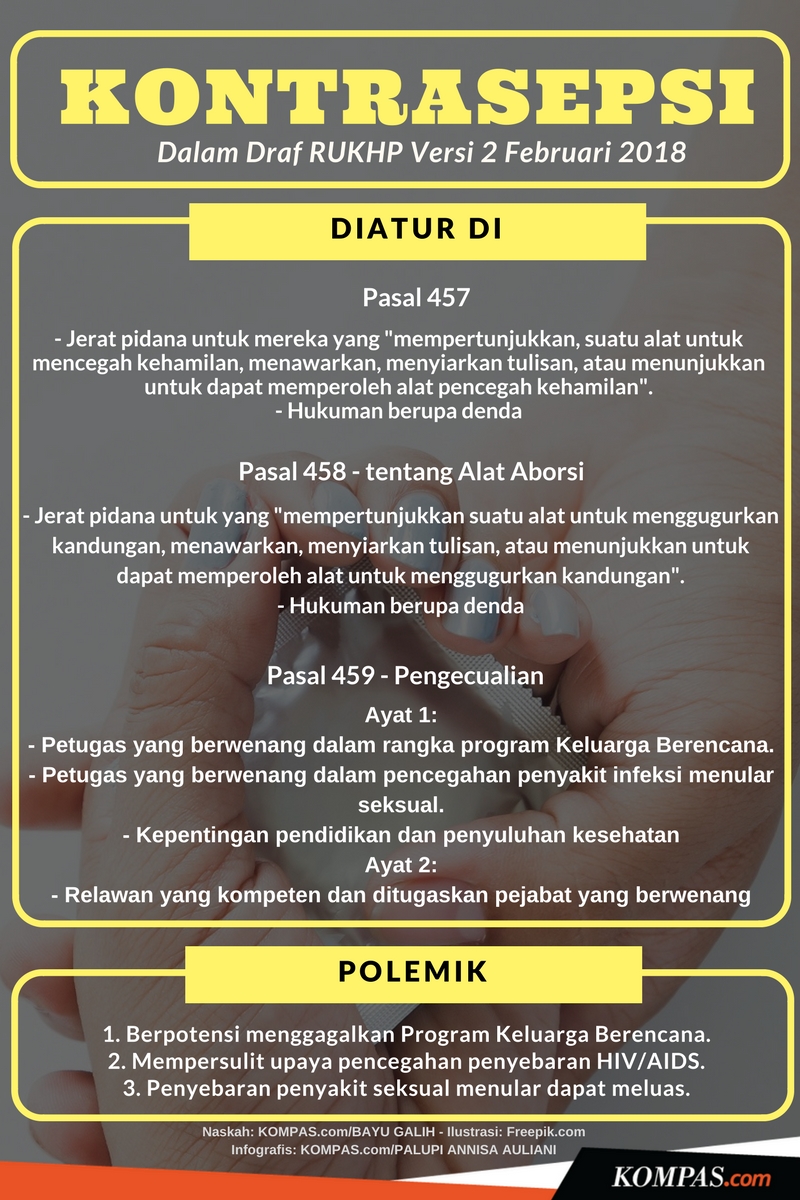

- Berdasarkan draf RKUHP per 2 Februari 2018, Pasal 457 RKUHP menyebut, orang yang dianggap mempertunjukkan alat kontrasepsi dapat dipidana dengan dikenai denda.

Pidana juga dikenakan terhadap mereka yang menawarkan, menyiarkan tulisan, atau menunjukkan cara untuk dapat memperoleh alat kontrasepsi.

Adapun dalam Pasal 459 ayat 1, dijelaskan bahwa pidana alat kontrasepsi tidak diberlakukan untuk petugas yang berwenang dalam program Keluarga Berencana (KB) dan pencegahan penyakit menular seksual. Pidana juga tidak dikenakan untuk kepentingan pendidikan dan penyuluhan kesehatan.

Namun, menurut Ajeng Gandini, ketentuan pidana justru akan merugikan pelaksanaan program KB. Sebab, tujuan KB dalam menekan angka kelahiran demi peningkatan kesejahteraan terancam gagal diwujudkan.

"Sasaran program KB yang telah dicanangkan pemerintah sulit dicapai karena adanya tindak pidana penunjukkan alat kontrasepsi ini," ujar Ajeng.

Ajeng juga khawatir pemidanaan alat kontrasepsi mempersulit upaya pencegahan penyebaran HIV/AIDS. Berdasarkan data ICJR, setiap 25 menit di Indonesia terdapat satu orang terinfeksi HIV. Satu dari setiap lima orang yang terinfeksi berusia di bawah 25 tahun.

"Bila pemberian informasi kontrasepsi dibatasi hanya diperbolehkan untuk petugas atau penyuluh kesehatan, maka penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia akan semakin sulit tercapai karena masyarakat enggan dan takut dipidana jika mengakses alat kontrasepsi," tutur Ajeng.

Ancaman demokrasi

- RKUHP juga menuai polemik karena menyasar kebebasan berekspresi masyarakat dan mengancam demokrasi. Beberapa pasal seperti penghinaan presiden dan pemerintah kembali dimunculkan.

Padahal, pasal penghinaan presiden pernah dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006. Pasal penghinaan presiden pernah dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006.

Dalam draf terbaru RKUHP per 2 Februari 2018, penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden termaktub dalam Pasal 238, bahkan diperluas untuk materi penghinaan yang disebarkan melalui teknologi informasi.

Ada pula pemidanaan terhadap penghinaan pemerintah dalam Pasal 259. Artinya, pihak yang memberikan kritik dapat dipidana jika dianggap menghina menteri, kementerian, atau lembaga negara tertentu.

Pasal tersebut berpotensi mengancam kebebasan berekspresi warga negara dalam mengkritik pemerintah, termasuk dengan cara kreatif melalui meme.

Anggota Panja RKUHP Arsul Sani menyatakan, penghinaan didefinisikan jika menggunakan kata-kata kasar, termasuk “bodoh” atau “tolol”. Menurut Arsul, meski penggunaan kata-kata kasar tersebut disertai dengan data yang valid, tetap saja hal itu merupakan penghinaan terhadap kepala negara.

“Kalau mengatakan Presiden bodoh seperti kerbau terus bawa kerbau, ya memang itu menghina, menurut saya. Mengatakan Presiden itu goblok, tolol, dan sebagainya itu enggak pantas karena itu memang bukan kultur kita untuk mengkritisi," tutur dia.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly pun menilai, pasal penghinaan presiden itu tetap perlu ada di dalam KUHP meski sebelumnya MK pernah membatalkan pasal tersebut.

"Jangan kita menjadi sangat liberal, harus tetap ada itu, tetapi akan kami soft down (dalam pelaksanannya)," ujar Yasonna di Jakarta, Rabu (7/2/2018).

Pakar hukum dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menganggap penghidupan kembali pasal penghinaan dalam RKUHP bisa disalahgunakan oleh pihak yang berkuasa. Aturan tersebut bisa dijadikan alat untuk menjatuhkan lawan politik dan membungkam kritik.

"Selain menuntut murni yuridis, tapi juga bisa memukul lawan politik atas perbedaan pendapat," ujar Fickar melalui keterangan tertulis, Senin (12/2/2018).

Di samping itu, Fickar menganggap penerapan pasal penghinaan presiden merupakan langkah mundur dalam berdemokrasi. Menurut dia, pasal tersebut tidak tepat diatur di Indonesia yang berdiri dengan sistem demokratis.

"Pada negara demokrasi seperti Indonesia, norma pasal itu sudah tidak cocok," kata Fickar.

Menurut Direktur Pelaksana ICJR Erasmus Napitupulu, pasal penghinaan presiden sebenarnya penerapan hukum kolonial yang salah kaprah. Saat itu, Pemerintah Hindia Belanda hanya mengatur pemidanaan terhadap Ratu atau Raja sebagai Kepala Negara, dan tidak terhadap pemerintahan.

"Le Majesty itu diubah jadi presiden karena kita tak punya kepala negara. Simbol kepala negara saat itu ratu. Diganti bahwa kepala negara itu presiden, enggak cocok,” ucap Erasmus.

Rincian dari pasal terkait penghinaan dalam draf RKUHP versi 2 Februari 2018 yang dapat mengancam kebebasan demokrasi, dapat disimak dalam presentasi berikut ini (klik pada bidang presentasi untuk geser ke slide selanjutnya):

- Selain itu, RKUHP juga dinilai memberikan ancaman bagi kebebasan pers. Pasal 285 misalnya, mengatur pemidanaan terhadap pelaku yang dianggap menyiarkan berita bohong yang mengakibatkan keonaran atau kerusuhan dalam masyarakat.

Direktur LBH Pers Nawawi Bahrudin menegaskan, pasal ini merugikan kerja jurnalistik dalam penulisan berita. Pertama, tidak ada seorang pun yang dapat memastikan konsistensi pernyataan narasumber.

Dalam kerja jurnalistik, seringkali ditemukan narasumber yang berubah-ubah pernyataannya. Tentu dalam konteks ini, wartawan sangat rentang terjerat pasal ini.

"Pasal ini dapat menyebabkan si jurnalis yang memberitakan pernyataan dari narasumber A dinilai menyiarkan berita bohong," ujar Nawawi dalam diskusi di Kantor LBH Pers, Jakarta, Selasa.

Kedua, pasal tersebut bertabrakan dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sebab, dalam UU Pers, sengketa pemberitaan tak dapat langsung dipidanakan, tetapi harus melalui mekanisme kajian oleh lembaga kode etik profesi wartawan, yakni Dewan Pers.

Dinamika pembahasan

DPR dan Pemerintah menargetkan dapat mengesahkan RKUHP menjadi undang-undang pada tahun ini. Meski demikian, penolakan di masyarakat membuat rencana ini molor.

Pembahasan RKUHP pun tercatat memiliki sejumlah dinamika yang menarik untuk diikuti. Hal ini berdampak pada perubahan sejumlah pasal, di tiap pembahasan. Salah satu contohnya adalah "Pasal LGBT".

Sebelumnya, dalam RKUHP per 10 Januari 2018, Pasal 495 mengatur tentang perbuatan cabul sesama jenis. Pasal ini merupakan perluasan dari KUHP yang memidana pencabulan sesama jenis terhadap anak di bawah umur.

Pasal itu dianggap berpotensi mengkriminalisasi seseorang berdasarkan orientasi seksnya. Tak ayal, sejumlah pihak pun memprotes munculnya pasal tersebut, termasuk Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia di Persatuan Bangsa Bangsa.

(Baca juga: Bertemu Jokowi, Komisioner Tinggi HAM PBB Minta LGBT Tak Dikriminalisasi)

DPR dan Pemerintah pun kemudian memutuskan untuk menunda pembahasan terkait "Pasal LGBT". Entah apakah langkah ini ada kaitannya dengan pertemuan Komisioner Tinggi HAM PBB dengan Presiden Joko Widodo.

Sejumlah dinamika juga menyebabkan sejumlah perubahan pada pasal perzinaan. Dalam draf RKUHP per 10 Januari 2018 tercantum bahwa "pihak ketiga" dapat menjadi penuntut dalam kasus perzinaan. Namun, dalam draf RKUHP per 2 Februari 2018 ditulis bahwa yang dapat menjadi penuntut hanya suami/istri, orangtua, serta anak.

Dengan dinamika yang ada, bukan tidak mungkin pasal-pasal yang masih menjadi polemik dalam RKUHP pada akhirnya dicabut. Meski begitu, tetap saja bukan hal yang mudah, karena pembahasan DPR dan Pemerintah merupakan proses politik yang juga memiliki pertimbangan tersendiri.

Namun, apa pun pertimbangan politik yang diambil Pemerintah dan DPR, tetap hal yang wajar jika kita sebagai warga negara mengharapkan terciptanya hukum yang tidak hanya dibuat atas sudut pandang kita sebagai bangsa yang merdeka.

Hal yang lebih penting lagi sebagai akhir dari cerita seabad babon hukum Indonesia adalah semoga mewujud hukum yang memberikan perlindungan hukum, bukan hukum yang berorientasi semata menghukum. Kawal!