13 OKTOBER 1965, rumah Pramoedya Ananta Toer di bilangan Utan Kayu, Jakarta Timur dilempari batu oleh segerombolan pemuda.

Pintu rumahnya hancur. Pram yang saat itu sibuk menulis meneriaki mereka. Kakinya terluka kena lemparan batu. Ketika hendak melawan, satu peleton tentara datang mencegah amuk Pram.

"Mari Pak, kita amankan!" kata tentara kepada Pram.

Pram tak tahu apa yang terjadi. Ia hanya membawa beberapa buku, kotak file, mesin tulis, dan naskah yang harus diselesaikan.

"Saya kira diamankan dari gerombolan pemuda ini. Enggak tahu ditahan 14 tahun," kata Pram seperti dikutip dari buku Pram Melawan (2011).

Seluruh barangnya disita, mulai dari jas hingga jam tangan. Yang paling membuatnya sedih, banyak naskah karangannya dibakar.

Seluruh barangnya disita, mulai dari jas hingga jam tangan. Yang paling membuatnya sedih, banyak naskah karangannya dibakar.

Badannya digebuki sampai hampir tak sadarkan diri. Pemukulan yang dialaminya saat itu merusak pendengarannya. Telinga kirinya luka parah hingga kadang-kadang mengeluarkan darah sampai ia tua.

Pram digelandang dari tahanan Polisi Militer, ke Cipinang, Tangerang, Nusa Kambangan, hingga tahanan di Pulau Buru.

Penangkapan itu menjadi titik penting dalam hidup Pram. Membentuknya menjadi sosok yang keras, penuh kemarahan, dan hasrat perlawanan. Semua itu tertuang dalam tulisannya.

Namun, lebih dari 50 karyanya akhirnya berhasil diterbitkan dan diterjemahkan ke 41 bahasa.

Sejumlah penghargaan internasional diterimanya, yang paling bergengsi dan kontroversial, Magsaysay Award.

Hari ini, karya-karya Pram masih laris dibeli di toko buku dan terus dicetak ulang. Yang terlaris, Bumi Manusia dari Tetralogi Buru, serta Perburuan, akhirnya difilmkan.

Apa yang membuat Pram begitu ditakuti dulu, namun dirayakan kini?

Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hilmar Farid yang pernah meneliti tentang dekolonisasi dalam karya Pram, mengatakan, di zaman Orde Lama kritik yang disampaikan Pram lewat esai dan ceritanya juga dilakukan oleh banyak penulis lainnya.

Namun setelah Orde Baru berkuasa, Pram menjadi satu dari sedikit penulis yang masih berani melawan kendati dalam tahanan.

"Tahun 1970-an bentuk novel sejarah seperti Pram enggak banyak. Boleh dibilang dari segi itu Pram pelopor lah, bikin historical novel. Ini genre yang khas karena selalu berusaha menggambarkan masyarakat sebagai totalitas, bukan fragmen. Dari segi itu belum ada bandingannya," kata Fay, panggilan akrab Hilmar Farid dalam perbincangan dengan Kompas.com beberapa waktu lalu.

"Umar Kayam kan nulis Para Priyayi, Romo Mangun nulis Burung-burung Manyar, tapi yang daya jangkaunya terhadap fakta sejarah kayaknya cuma Pram," lanjut dia.

Novelnya yang paling terkenal di antaranya Tetralogi Buru, Arok Dedes, dan Arus Balik. Novel-novel itu, dan hampir sebagian besar karya Pram, punya benang merah yang sama, yakni budaya feodalisme.

Jika di Tetralogi Buru feodalisme terjadi di era kolonialisme Belanda, di Arok Dedes dan Arus Balik feodalisme ditunjukkan lewat dalam tatanan sosial Jawa.

Malah feodalisme bisa hidup karena orang mendapat manfaat darinya. Dan itu justru yang membuatnya sulit untuk dilawan.

Dalam Arus Balik, Pram menghadirkan tokoh manusia biasa bernama Wiranggaleng. Ia adalah pemuda juara gulat dari desa Awis Krambil, Tuban. Latarnya, keruntuhan Majapahit dan bangkitnya Kesultanan Demak.

Wiranggaleng sebenarnya hanya ingin hidup sederhana di desa bersama kekasihnya Idayu. Namun penguasa Adipati Tuban Arya Teja Tumenggung Wilatikta memberi Wiranggaleng jabatan dan berbagai tugas.

Wiranggaleng hanya bisa patuh menuruti penguasa dan mengorbankan hubungan personalnya dengan keluarganya.

"Hanya saja bukan kritik yang hitam putih terhadap feodalisme. Malah feodalisme bisa hidup karena orang mendapat manfaat darinya. Dan itu justru yang membuatnya sulit untuk dilawan," kata Fay.

Masuk ke Tetralogi Buru yang mengambil era 1890 hingga 1920, Pram kembali mengkritik feodalisme lewat tokoh utamanya, Minke.

Di novel pertama, Bumi Manusia, Minke diperkenalkan sebagai anak Bupati yang sangat pandai dan bersekolah di HBS bersama anak-anak keturunan Eropa.

Minke jatuh cinta pada seorang gadis yang pandai juga bernama Annelies.

Annelies adalah putri dari Nyai Ontosoroh, seorang simpanan Belanda yang melawan stigma masyarakat lewat kecerdasan dan ketegarannya.

Cinta Minke dan Annelies harus berhadapan dengan kolonialisme kala itu. Pribumi, termasuk gundik Belanda, terasing di tanahnya sendiri.

Perlawanan sebaik-baiknya dilakukan Minke dan Nyai Ontosoroh, namun mereka akhirnya tetap kalah dengan hukum kolonial yang berlaku kala itu.

"Feodalisme dalam pemahaman Pram di karya-karyanya itu yang sebetulnya menghambat perkembangan. Karena orang tidak bisa berpikir terbuka, tidak bisa bicara apa adanya, harus selalu berpikir di dalam kerangka hierarki, bahkan mengamini hal yang tidak baik atas nama ketaatan terhadap atasan dan seterusnya," kata Fay.

Untuk memahami nasionalisme, peneliti Universitas Cornell, Benedict Anderson mengusulkan konsep "imagined community". Bangsa tak tercipta begitu saja dari langit, tapi lahir dari imajinasi orang-orangnya akan kolektivitas.

Pram yang bersahabat baik dengan Anderson, sudah lebih dulu menghadirkan imajinasi akan bangsa Indonesia lewat cerita-ceritanya.

Dalam Bumi Manusia, misalnya, Pram mengkritik sekat-sekat yang menghalangi manusia akan kebebasannya menentukan nasibnya sendiri.

"Dia kan melihat bagaimana cintanya itu berhadapan dengan tembok-tembok pemisah yang dilihatkan lewat kolonialisme. Sebagai seorang pemuda yang jatuh cinta, dia berjuang meruntuhkan tembok-tembok itu," kata Fay.

Perasaan yang sama dirasakan tokoh-tokoh Pram lainnya. Mereka semua dipertemukan lewat kesamaan imajinasi akan hidup yang lebih baik dan adil.

Jika Revolusi Perancis membuang seluruh tatanan kolonial, di Indonesia, kolonialisme meninggalkan warisan. Warisan itu menjadi masalah bagi Indonesia hari ini. Mulai dari sistem hukum hingga rasisme.

"Pertanyaannya yang kemudian tersisa, kalau begitu bagaimana cara kita berhadapan dengan sisa-sisa kolonialisme sampai hari ini? Apa yang harus dilakukan? Sampai di mana batas toleransi terhadap hal-hal negatif dari warisan feodal itu? Itu problematik yang saya kira dalam novelnya Pram melalui interaksi tokoh-tokohnya itu tergambar betul," ujar Fay.

Namun, jika seluruh persoalan ini terlalu berat bagi Anda yang baru mengenal Pram, Fay menganjurkan Anda memulai dari karya Pram favoritnya, Cerita dari Jakarta. Kumpulan cerpen itu menawarkan kritik yang jenaka, sinis, dan ironis.

"Pram bisa bermain-main dengan realitas yang pahit, menertawakan nasib sendiri," ujar Fay.

"Jangan anggap remeh si manusia, yang kelihatannya begitu sederhana; biar pengelihatanmu setajam elang, pikiranmu setajam pisau cukur; perabaanmu lebih peka dari para dewa, pendengaran dapat menangkap musik dan ratap-tangis kehidupan; pengetahuanmu tentang manusia takkan bakal bisa kemput."

Begitulah kata Nyai Ontosoroh, tokoh dalam novel Bumi Manusia, seri pertama Tetralogi Buru karangan Pramoedya Ananta Toer.

Lewat Nyai Ontosoroh, Minke, Annelies, dan puluhan tokoh fiksi dalam cerita lainnya, Pram bicara soal banyak hal.

Mulai dari kemanusiaan, cinta, keadilan, hingga soal kepenulisan.

Dalam novel Bumi Manusia yang menjadi seri pertama Tetralogi Buru, Pram menceritakan sosok Minke, anak Bupati yang sangat pandai yang bersekolah di HBS bersama anak-anak keturunan Eropa.

Minke jatuh cinta pada seorang gadis yang pandai juga bernama Annelies.

Annelies adalah putri dari Nyai Ontosoroh, seorang simpanan Belanda yang melawan stigma masyarakat lewat kecerdasan dan ketegarannya.

Di novel itu, Pram menggambarkan kehidupan di era kolonialisme yang menjadikan pribumi sebagai warga kelas tiga, setelah bangsa Eropa dan Tionghoa.

Cinta Minke dan Annelies harus berhadapan dengan tatanan sosial kala itu.

Dia kan melihat bagaimana cintanya itu berhadapan dengan tembok-tembok pemisah yang dilihatkan lewat kolonialisme. Sebagai seorang pemuda yang jatuh cinta, dia berjuang meruntuhkan tembok-tembok itu.

"Seorang terpelajar harus juga belajar berlaku adil sudah sejak dalam pikiran, apalagi perbuatan," kata Pram melalui tokoh Jean Marais, saat sedang mendengar curhat Minke soal perasaannya terhadap Annelies dan Nyai Ontosoroh.

Menurut Hilmar Farid, Bumi Manusia bicara lebih dari sekadar kisah tragis Minke dan Annelies.

"Dia kan melihat bagaimana cintanya itu berhadapan dengan tembok-tembok pemisah yang dilihatkan lewat kolonialisme. Sebagai seorang pemuda yang jatuh cinta, dia berjuang meruntuhkan tembok-tembok itu," kata Fay, panggilan akrab Hilmar Farid, kepada Kompas.com.

Di Anak Semua Bangsa, novel kedua Tetralogi Buru, Pram melanjutkan nasib malang Minke dan Nyai Ontosoroh.

Perkebunan dan pabrik susu Boerderij Buitenzorg milik suaminya, Herman Mellema, yang sudah dikelolanya selama 20 tahun, diambil paksa.

Hukum Belanda yang tak mengakui hak-hak gundik, membuat tanah dan perusahaan Nyai Ontosoroh jatuh ke tangan Ir. Maurits Mellema, anak Herman Mellema dari istri sahnya di Belanda.

Fay melihat konflik agraria dalam Tetralogi Buru ini kerap terlewatkan. Padahal cerita itu menjadi alegori atau retorika yang sempurna untuk kenyataan hari ini.

"Sekarang dalam bentuk misalnya perkebunan sawit. Pemiliknya entah di mana, tapi masyarakat yang hidup di atasnya langsung terdampak dan sekaligus dia terasing di tanahnya sendiri," ujar Fay.

Di seri ketiga Tetralogi Buru, Jejak Langkah, Pram melanjutkan cerita soal Minke yang melanjutkan sekolah kedokteran STOVIA di Batavia.

Saat belajar di sana ia bertemu dengan Ang San Mei, aktivis keturunan Tionghoa yang bekerja untuk membentuk sebuah organisasi untuk Tionghoa di Hindia Belanda.

Pemikiran tokoh-tokoh dalam Jejak Langkah, menunjukkan progresifnya Pram dibanding kebanyakan orang di zamannya, termasuk urusan cinta dan rumah tangga.

Dalam satu bagian cerita, Mei pernah menerima surat dari seorang gadis Jepara yang ingin tahu soal emansipasi wanita Tionghoa.

Apakah wanita Tionghoa juga bernasib sama buruknya--kerap direndahkan dan dipoligami--seperti wanita Indonesia?

"Menurut pendapatku, tak ada satu bangsa di dunia bisa terhormat bila wanitanya ditindas oleh pria seperti pada bangsaku," tulis gadis Jepara itu dalam surat.

Dalam Jejak Langkah, Minke akhirnya menikah dengan Mei. Sayangnya, Mei kemudian meninggal karena sakit.

Minke yang setelah itu beralih profesi menjadi jurnalis akhirnya menikah lagi dengan Prinses van Kasiruta, putri Raja Maluku yang ikut ayahnya dibuang ke Sukabumi.

"...begitu seia-sekata, yang lelaki tidak membudakkan istrinya, yang perempuan tidak memperhamba diri pada suami seperti pada golongan atas sebangsaku. Indahnya perkawinan semacam itu,” kata Minke soal pernikahan yang ideal.

Hal yang serupa juga disampaikannya di novelnya yang lain, Arus Balik.

Epos itu sebenarnya menceritakan kedatangan Portugis ke Indonesia dengan latar keruntuhan Majapahit dan bangkitnya Kesultanan Demak.

Tokoh utama dalam novel ini adalah Wiranggaleng, seorang pemuda juara gulat di desa Awis Krambil, Tuban.

Cerita dibuka dengan pidato Rama Cluring, seorang bijak yang bercerita tentang kejayaan masa lalu.

Di antara berbagai celotehannya yang ngalor-ngidul, ada satu petuahnya yang menyinggung soal emansipasi.

"Kau, orangmuda, sama halnya dengan perempuan pemalas yang merasa lebih beruntung jadi selir atau gundik di bandar-bandar daripada mendampingi seorang suami di sawah dan ladang. Berbahagialah suami-istri yang sama-sama bekerja, maka haknya pun sama di hadapan para dewa dan manusia," kata Pram meminjam mulut Rama.

Cerita dilanjutkan dengan keberuntungan Wiranggaleng mendapat kuasa yang terus menanjak, kendati keinginannya cuma hidup sederhana bersama kekasihnya Idayu.

Di balik peran pentingnya sebagai utusan Adipati Tuban Arya Teja Tumenggung Wilatikta, Wiranggaleng meninggalkan keluarganya, tak punya kuasa menentukan nasibnya.

Feodalisme yang tergambar lewat cerita ini, kata Fay, bisa jadi perenungan atas sisa-sisa feodalisme yang kita masih rasakan hari ini.

"Betapa jauh dampak dari warisan feodal di kehidupan pribadi yang begitu personal? Kok begitu sih? Kenapa sih si Wiranggaleng ini enggak ambil keputusan? Novel historis kan membawa kita ke pertanyaan semacam itu dan itu untuk segala jaman sih relevan ya terus selama kultur seperti itu ada di masyarakat kita," ujar Fay.

"Kita telah melawan, Nak, Nyo, sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya," kata Nyai Ontosoroh kepada Minke.

Kata-kata Nyai Ontosoroh adalah kalimat penutup dalam novel Bumi Manusia setebal 535 halaman. Maknanya dalam: perlawanan dengan penuh harga diri sampai batas akhir.

Bumi Manusia ditutup dengan kekalahan perlawanan Nyai Ontosoroh dan Minke yang gagal mempertahankan Annelies yang diam membeku dibawa pasukan kerajaan Belanda pulang ke tanah waris yuridisnya di Eropa sana.

Namun, kekalahan itu tak digambarkan Pram secara fatalistik. Pembaca akan merasakan betapa bermartabatnya kekalahan itu. Kekalahan dari sebuah perlawanan sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya.

Perlawanan terhadap ketidakadilan menjadi benang merah bagi sebagian besar karya-karya Pram.

Derita yang dialaminya dari pemerintah Orde Baru, dituangkan lewat cerita-cerita sejarah dan kehidupan masa lampau.

"Siapa pun boleh mencoba, dan keadilan itu takkan dapat dihindarinya, karena dia adalah tumit manusia sendiri," kata Pram dalam novel Arok Dedes.

Selain Tetralogi Buru dan Arus Balik, novel Arok Dedes juga ditulis Pram saat ditahan di Pulau Buru di akhir tahun 1976.

Buku pelajaran boleh menceritakan Ken Arok sebagai pemberontak licik yang mempersunting Ken Dedes.

Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian.

Namun Pram memilih penafsiran sejarah lain, dengan menjadikan Ken Arok sebagai sosok yang berani melawan penindasan akuwu atau pemimpin Tumapel, Tunggul Ametung, dengan berbagai intrik politiknya.

“Tanpa keberanian hidup adalah tanpa irama. Hidup tanpa irama adalah samadhi tanpa pusat,” begitu kata Pram dalam Arok Dedes soal keberanian.

Salah satu cara paling baik melawan, menurut Pram, dengan menulis. Selama 14 tahun dipenjara di Pulau Buru, Pram tak pernah berhenti menulis.

Sebelum dijebloskan ke penjara, Pram pernah mengumpulkan surat-surat RA Kartini dan berusaha memberi interpretasi terhadap sosok Kartini.

Menurut Pram, Kartini memberi sumbangsih besar terhadap catatan sejarah era kolonial.

Sayang, biografi yang diberi judul Panggil Aku Kartini Saja itu hanya ada bagian I dan II saja. Bagian III dan IV dibakar tentara saat Pram ditangkap pada 1965.

Melalui cerita-ceritanya yang menggugah, Pram menyampaikan pesan universal yang menembus zaman. Pesannya--baik yang tersirat maupun tersurat--masih relevan sampai hari ini.

"Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian," begitu kata Pram.

“ORANG MEMANGGIL AKU: MINKE. Namaku sendiri... Sementara ini tak perlu kusebutkan. Bukan karena gila mysteri. Telah aku timbang: belum perlu benar tampilkan diri dihadapan mata orang lain.”

Sepotong perkenalan itu membuka Bumi Manusia, seri pertama Tetralogi Buru karangan Pramoedya Ananta Toer.

Minke dan Bumi Manusia yang dulu nyaris terkubur karena dilarang pemerintah Orde Baru, kini akhirnya dirayakan bangsa Indonesia.

Tapi, tahukah Anda siapa sebenarnya Minke? Apakah ia hanya sosok khayalan Pram sebagaimanna lazimnya tokoh-tokoh dalam sebuah novel?

Minke tak sepenuhnya imajinasi Pram. Ia sosok nyata yang dikembangkan secara imajinatif oleh Pram.

Dalam Jejak Langkah, serial ketiga dari Tetralogi Buru, cetakan pertama (1985), disebutkan, Pram mengembangkan tokoh Minke dari sosok Raden Mas Djokomono Tirto Adhie Soerjo yang kini dikenal sebagai Bapak Pers Nasional.

“Tirto Adhi Soerjo, inisiator dan tokoh utama yang membangkitkan kurun kebangunan nasional, telah mengilhami Pramoedya untuk melahirkan seorang Minke, figur utama Jejak Langkah,” begitu tulis penerbit Hasta Mitra di halaman belakang Jejak Langkah.

Pram juga menggunakan inisial Tirto yakni T.A.S sebagai inisial yang kerap digunakan Minke saat menulis tajuk rencana.

Bagi Pram, Tirto lebih dari sekedar perintis pers. Tirto adalah sosok yang mempelopori kebangkitan nasional. Apa yang membuat Pram begitu terpikat pada sosok Tirto?

Apa yang dialami Minke dalam Jejak Langkah, dialami oleh Tirto. Tentunya tak sepenuhnya fakta, tapi ditambahi imajinasi Pram sendiri.

Tak cukup memfantasikan Tirto lewat Tetralogi Buru, pada 1985 Pram menulis Sang Pemula, semi-biografi Tirto.

Dalam buku itu, Pram menyebut tak banyak yang bisa dihimpun tentang masa kecil Tirto. Sama seperti Pram, Tirto berasal dari Blora, Jawa Tengah.

Lahir pada 1880, Tirto tak banyak bercerita soal orangtuanya. Ia sendiri dibesarkan oleh kakeknya, RMT Tirtonoto, Bupati Bojonegoro.

Dalam Bumi Manusia, Minke sempat disiksa bapaknya karena lupa keluarganya. Padahal, bapaknya bakal diangkat jadi Bupati B. Tak diketahui apakah B yang dimaksud Blora atau Bojonegoro.

Setelah lulus sekolah dasar Belanda atau Europeesche Lagere School, Tirto masuk sekolah kedokteran STOVIA di Betawi atau Jakarta.

Pilihannya ini tergolong aneh. Sebab biasanya anak keluarga priyayi, seperti delapan saudara kandung Tirto, melanjutkan sekolah untuk calon pegawai negeri.

Pram menulis, di Betawi Tirto melepaskan semua ikatan dan tradisi keluarga Jawa priyayi yang dikenalnya. Tradisi yang selama ini dibenci Pram karena menghambat pemikiran progresif.

“Ia langsung menceburkan diri dalam pergaulan dengan seluruh lapisan masyarakat. Ini dapat diketahui dari cepatnya ia dapat menyerap dialek Melayu-Betawi, dan langsung menggunakannya dalam tulisan,” tulis Pram dalam Sang Pemula (1985).

Sikap Tirto yang meninggalkan keningratannya ini menjadi karakter utama Minke. Pram membentuk Minke sebagai pribadi yang menghamba pada pengetahuan, kebarat-baratan, dan antitradisi Jawa.

Masuknya Tirto ke STOVIA sekaligus membuka cerita Minke dalam Jejak Langkah. Diceritakan saat belajar di STOVIA, Minke bertemu dengan Ang San Mei, aktivis dari Tiongkok.

Mereka akhirnya menikah. Sayangnya Mei sakit hingga membuat Minke mengabaikan pendidikannya di STOVIA. Mei akhirnya meninggal dan Minke dikeluarkan dari sekolah.

Tirto memang dikeluarkan dari STOVIA setelah menempuh enam tahun studi. Tak ada yang tahu pasti kenapa.

Ada yang bilang karena Tirto ketahuan mengeluarkan resep untuk sahabatnya, seorang Tionghoa miskin. Ada pula yang menyebut karena Tirto lebih suka dunia tulis-menulis.

"Apakah sebangsamu akan kau biarkan terbungkuk-bungkuk dalam ketidaktahuannya? Siapa bakal memulai kalau bukan kau?" begitu tanya Pramoedya Ananta Toer dalam novel Jejak Langkah.

Selama sekolah di STOVIA, Tirto sering mengirim tulisan ke sejumlah surat kabar terbitan Jakarta. Ia pernah membantu Chabar Hindia Olanda, Pewarta Priangan, dan Pembrita Betawi.

Setelah lepas dari STOVIA, Tirto langsung diangkat sebagai redaktur dan redaktur-kepala Pembrita Betawi pada 1901. Tapi karir Tirto di surat kabar itu tak lama.

Pada 1903, ia menjual harta bendanya dan pindah ke Desa Pasircabe di dekat Bandung, Jawa Barat.

Bupati Cianjur saat itu, RAA Prawiradiredja menawari Tirto tambahan modal jika ingin membuat surat kabar sendiri. Tak butuh waktu lama, Tirto mendirikan penerbitan Soenda Berita.

Koran itu tercatat sebagai pers pertama yang dimodali, dikelola, dan diisi pribumi. Meski pontang-panting mengelola Soenda Berita seorang diri, Tirto tetap bertahan dengan cita-cita memperkaya wawasan bangsanya sendiri.

“Pers adalah matahari bagi dunia maka kita mesti mengerti bahwa pers Melayu bisa tumbuh seperti cendawan di musim hujan, tetapi segera berontokan bagaikan daun layu. Aku sendiri ingin sekali merombak keadaan semacam ini. Koranku akan aku isi dengan pikiranku dan pikiran orang-orang cerdik pandai, yang bisa mendidik bangsanya ke medan kemajuan dan kesempurnaan,” kata Tirto dalam Busono (1912), cerpen semi-otobiografinya.

Sayangnya Soenda Berita tak bertahan lama. Sekitar 1904-1906, Tirto mengembara ke Maluku.

Pram tak menulis persis alasannya. Namun ada yang mengatakan ia diasingkan dan terdampar di Pulau Bacan. Di sana, ia menikah degan Prinses Fatimah, saudari sultan terakhir Bacan, Sultan Oesman Sjah.

Sosok Prinses Fatimah ini menginspirasi Pram dalam menggariskan cerita cinta Minke.

Ceritanya, Minke akhirnya menikah lagi dengan Prinses van Kasiruta, putri raja Maluku yang ikut ayahnya dibuang ke Sukabumi. Kasiruta adalah pulau yang terletak di sebelah barat Pulau Bacan.

Kembali ke cerita Minke, sepeninggalan Mei, Minke mengikuti saran istrinya untuk tak sekadar menjadi dokter. Mei mendorong Minke memperjuangkan bangsanya dengan mendirikan organisasi.

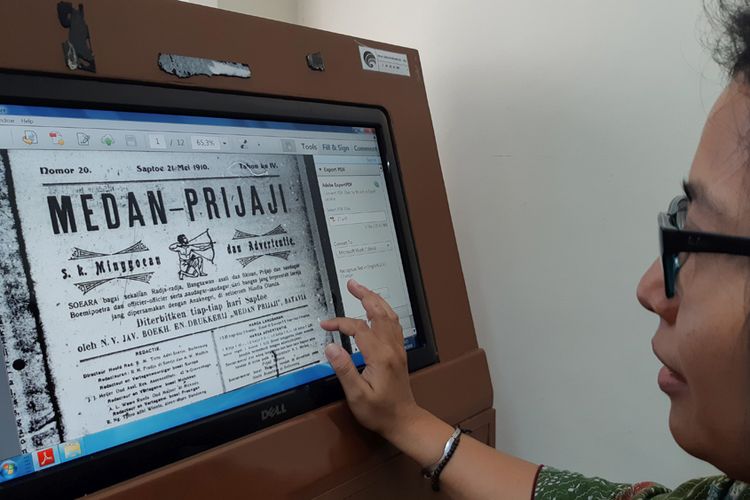

Minke pun melakukannya dengan mendirikan Sarekat Prijaji. Tujuannya, memperjuangkan agar anak-anak Jawa bisa memperoleh pendidikan Belanda. Dari situ pula mulai terbitnya koran mingguan Medan Prijaji.

Hal yang sama terjadi pada Tirto. Ia membentuk Sarekat Prijaji pada 1906, dan menerbitkan surat kabar Medan Prijaji di Bandung setahun kemudian.

Meski Medan Prijaji terlilit utang di awal berdirinya, namun keberadaannya punya pengaruh besar.

Surat kabar itu kerap mengungkap keluhan-keluhan rakyat kecil terhadap perlakuan kalangan prijaji tinggi dan para pegawai pemerintah kolonial Belanda.

Tirto juga menerbitkan beberapa surat kabar dengan skala lebih kecil, salah satunya Poetri Hindia, yang memotori gerakan emansipasi wanita sebelum kemerdekan.

Pada 1909, Tirto mendirikan Sarekat Dagang Islamiah (SDI). Bagi Tirto, kesadaran akan pentingnya berdagang, lebih dari soal memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berdagang adalah bentuk kemerdekaan.

“Kita mesti ambil perniagaan yang dilakukan oleh bangsa asing. Kita anak negeri mesti jadi taoke sendiri, mesti bisa menggunakan uang bank buat digunakan jadi modal dalam segala rupa perniagaan...,” kata Tirto dalam tulisannya Menonton Wayang Priyayi (1909).

Kelak, setelah diambil alih Tjokroaminoto, SDI berubah nama menjadi Sarekat Islam.

Setahun kemudian, ia diasingkan ke Telukbetung, Lampung, karena mengkritik salah seorang aparatur pemerintah Hindia Belanda terlalu keras. Pengasingan selama dua bulan itu justru mengasah ketajaman pena Tirto.

"...saya seorang pengarang, seorang pengawal pikiran umum, yang berkewajiban membicarakan segala hal yang patut diketahui oleh orang banyak akan guna orang banyak serta menunjuk segala keadaan yang tidak layak akan kegunaan umum dalam surat kabar dengan tidak harus menerima sesuatu apa...," kata Tirto dalam esainya yang berjudul Oleh-oleh dari Tempat Pembuangan (1910).

Medan Prijaji hanya bertahan sekitar lima tahun. Pada 1912, surat kabar itu menanggung utang yang cukup besar.

Di waktu yang sama, Tirto juga dijatuhi hukuman pembuangan atas tulisannya yang mengkritik Bupati Rembang kala itu.

Pada 1913, Tirto dibuang ke Ambon seorang diri. Sepulangnya dari Ambon pada 1914, ia tak lagi menulis. Ia bangkrut, tak berorganisasi, dan dijauhi teman-temannya.

Tirto tinggal di hotel yang dulu dimilikinya, Hotel Medan Prijaji di Kramat, Jakarta. Saat Tirto dibuang, hotel itu diambil alih temannya, Goenawan, dan diubah namanya menjadi Hotel Samirono.

Nasib sama menimpa Minke dalam seri terakhir Tetralogi Buru, Rumah Kaca. Novel itu menceritakan jatuh bangun Minke mengelola Medan Prijaji.

Pemerintah kolonial khawatir akan pengaruh Minke baik lewat tulisannya, maupun lewat SDI yang makin kuat. Minke dimata-matai, diancam, dijebak, hingga akhirnya diasingkan ke Maluku Utara selama lima tahun.

Sekembalinya dari Maluku ke Batavia, Minke tak lagi aktif berorganisasi. Ia kembali ke hotelnya yang telah dilego ke kawannya, Goenawan.

Pemerintah Belanda memastikan kepulangan Minke ke Batavia tak diketahui oleh jejaring teman-temannya. Minke diredupkan dari panggung publik.

Tak lama, Minke sakit perut mendadak dan dinyatakan terkena disentri. Ia meninggal dalam perawatan Goenawan, dan dikubur di TPU Karet tanpa seorang pun kenalan yang datang kecuali Goenawan.

Begitu pedih Pram menggambarkan kematian Minke di Rumah Kaca.

"Raden Mas Minke telah meninggal. Ia diangkut ke tempat peristirahatan terakhir di Kuburan Karet oleh penggotong-penggotong upahan. Hanya seorang di antara kenalannya yang mengiringkan: Goenawan. Tak ada yang lain."

Fakta tentang Tirto pun demikian. Ia meninggal pada 7 Desember 1918 di usia 38 tahun dalam sunyi. Goenawan menyebut Tirto meninggal di tangannya karena disentri.

Tirto meninggal dalam kondisi depresi. Bangkrut dan sendiri.

Yang membedakan kisah Minke dan Tirto adalah tempat pemakamannya. Minke dikisahkan Pram dikuburkan di Karet, sementara Tirto di Manggadua. Kuburan Tirto kemudian dipindah ke Bogor.

Di antara sedikit catatan yang mengabarkan kematian Tirto, ada satu tulisan yang dimuat surat kabar De Locomotief, Semarang, bertajuk Surat dari Batavia.

“...Sebuah kuburan di Manggadua, Batavia, yang sedikit pun tak berbeda dari kuburan-kuburan lain di sekitarnya, adalah tempat istirahat terakhir pekerja dan jurnalis ini... Harian-harian Pribumi tiada menyinggung lagi tentangnya dan sampailah kemudian ke telinga kami, bahwa orang membisu tentangnya dikarenakan hormat yang mendalam kepadanya lantaran tahun-tahun terakhirnya yang memilukan. Karena Tirto Adhi Soerjo telah menjadi kurban kerja kerasnya sendiri, dalam tujuh-delapan tahun terakhir telah sepenuhnya rusak ingatakan dan takut orang..”

Ditakuti oleh Belanda dan dilupakan dalam sejarah, Tirto meninggal dalam sunyi. Beruntung, ada Pramoedya yang menghidupkan sosok Tirto lewat imajinasinya pada Minke...yang juga meninggal dalam sepi.

Di suatu hari antara 1996 atau 1997, Hanung Bramantyo muda mengendarai motornya ke rumah Pramoedya Ananta Toer di Bojong Gede dari Jakarta.

Kala itu, Hanung tengah menjalani ujian tengah semester di semester III Institut Kesenian Jakarta (IKJ).

Ia berniat untuk memfilmkan Nyai Ontosoroh, tokoh dalam novel Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer.

Hanung terpikat dengan sosok Ontosoroh, seorang "simpanan" orang Belanda dan pengajar yang cerdas dan tegar.

Sesampainya di rumah Pram, Hanung disambut ramah.

Ia berpindah dari kursi di hadapan Pram ke sebelahnya. Pram beralasan pendengarannya rusak karena dihajar tentara.

Di samping telinga Pram, Hanung mengutarakan keinginannya memfilmkan sosok Nyai Ontosoroh untuk ujiannya.

Sayangnya, permintaan Hanung langsung ditolak.

Pram berujar, "Film ini ditawar Oliver Stone 60 ribu dollarAS saya tidak kasih."

Hanung seperti diminta membeli hak untuk adaptasi sosok Nyai Ontosoroh.

"Sorry banget ya Bung, bukannya saya materialistis, tapi saya hidup dari novel. Cuma ini yang saya jadikan pegangan hidup saya untuk keluarga dan saya sendiri," kata Hanung menirukan omongan Pram saat itu, kepada Kompas.com.

Dengan hati ciut, Hanung pulang ke Jakarta. Ia sedih, namun juga tak bisa menyalahkan Pram atas alasan yang ada benarnya itu.

Namun siapa sangka, dua dekade kemudian, Hanung menjadi sutradara besar dan mendapat kehormatan mengantarkan Bumi Manusia ke layar lebar.

"Bumi Manusia ini bukan pekerjaan buat saya. Ini ibadah," kata Hanung.

Ia mencurahkan jiwanya untuk Bumi Manusia. Tak peduli jika dianggap merusak novelnya.

"Kalau ada yang bilang Hanung mengkomersialisasikan sastra, ketemu lah saya di Bojong dengan Pak Pram," kata Hanung berkelakar.

Bumi Manusia adalah novel pertama dari tetralogi karya Pram. Tiga novel berikutnya adalah Anak Segala Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca.

Keinginan untuk memfilmkan Bumi Manusia sudah muncul di awal era reformasi. Bumi Manusia dari tetralogi Buru adalah novel Pram yang terbesar.

Novel itu ditulis dengan penuh perjuangan ketika Pram dipenjara oleh Orde Baru di Pulau Buru sekitar tahun 1969-1979.

Setelah bebas dan Orde Baru lengser, Pram mendapat berbagai tawaran kontrak atas hak memfilmkan Bumi Manusia, termasuk dari Oliver Stone.

Konon, Stone batal membuat film itu lantaran gagal menemukan pemain, terutama untuk tokoh Annelies.

Pilihan Pram pun akhirnya jatuh pada Hatoek Soebroto, pemilik rumah produksi Elang Perkasa Film.

Dua tahun sebelum meninggal di 2006, Pram menandatangani kontrak dengan Hatoek.

Hatoek kemudian mengajak Leo Sutanto, pemilik Sinemart untuk menggarap film yang diperkirakan bakal memakan biaya besar ini.

Awalnya, Riri Riza, Mira Lesmana, dan Jujur Prananto yang ditunjuk untuk menggarap produksi film Bumi Manusia.

Namun entah bagaimana, nasib film Bumi Manusia dari Elang Perkasa-Sinemart hilang begitu saja.

Hanung saat itu langsung menerima tawaran, bahkan rela tak dibayar.

Hingga akhirnya pada 2007 muncul kabar film Bumi Manusia akan digarap Garin Nugroho dengan penulis skenario Armantono.

Sayangnya, ketika proses persiapan sudah mencapai 80 persen, Garin mundur lantaran Bumi Manusia tak bisa difilmkan sesuai visinya.

Sekitar 2008, Hanung yang kala itu tengah mendulang sukses dari Ayat-ayat Cinta sempat ditawari menyutradarai Bumi Manusia oleh Hatoek dengan Deddy Mizwar sebagai produser.

Hanung saat itu langsung menerima tawaran, bahkan rela tak dibayar.

Sayangnya, keberuntungan belum berpihak pada Hanung. Film Bumi Manusia kembali diambil alih Mira Lesmana.

Sejak 2010 hingga 2012, Mira menyiapkan produksi film. Mulai dari mencari pemain, lokasi, riset, hingga pendanaan.

Usaha Mira tak berhasil. Ia kekurangan dana dan tak kunjung mendapatkan investor.

Hingga akhirnya pada 2014, rumah produksi Falcon Pictures membeli hak adaptasi Bumi Manusia dan karya Pram lainnya, yakni Perburuan.

Produser Falcon, HB Naveen, menunjuk Anggy Umbara untuk menyutradari Bumi Manusia.

"Officially saya pegang (film) Gundala, tiba-tiba di perjalanan kontrak dengan Falcon membuat Jomblo, Benyamin, dan lainnya, lalu Pak Naveen tanya mau enggak garap (adaptasi) Harimau Harimau karyanya Mochtar Lubis, saya bilang mau. Waktu itu bercandanya saya sutradarai novelnya rivalnya Pak Pram (Lekra) yaitu Manikebu (Mochtar Lubis)," ujar Hanung.

Entah karena keberuntungan atau memang sudah takdirnya, Hanung sekali lagi ditawari menjadi sutradara Bumi Manusia. Ia langsung mengiyakan tawaran itu tanpa berpikir dua kali.

Hanung mengaku tak ada kesulitan sama sekali dalam mengadaptasi novel Bumi Manusia menjadi adegan film.

Perjalanan Minke dalam permerintahan kolonial Belanda digambarkan dengan apik oleh Pram.

"Pak Pram itu saya enggak tahu belajar dari mana jadi penulis, saya baca Bumi Manusia ternyata Pak Pram menggunakan struktur tiga babak, yang digunakan seluruh dunia," kata Hanung.

Hanung tak perlu merombak struktur cerita maupun alurnya. Pram, kata dia, seolah-olah sudah merancang Bumi Manusia untuk diadaptasi ke bentuk lainnya.

Kata Hanung, inilah kehebatan Pram yang membuat novel-novelnya menjadi mahakarya klasik.

"Itu memudahkan kami untuk mengupas, beda dengan novelis sekarang, mereka itu curhat, udah curhat yang baca banyak. Itu yang membuat ketika diadaptasi ke film kita kesulitan," kata Hanung.

Begitu pula dengan pemilihan pemain. Sekitar 60 persen pemain di Bumi Manusia adalah keturunan Belanda.

Yang mengejutkan, mereka sudah membaca Bumi Manusia di sekolah.

Kesulitannya, kata Hanung, justru ada di pemeran lokal.

Bumi Manusia yang berlatar kehidupan di tahun 1898 hingga 1918 ini diperankan oleh mereka yang saat ini terbilang masih remaja.

"Karena mereka ini hidup di era milenial yang serba enak. Sekarang mereka harus memainkan drama di mana dia harus jadi tamu di negerinya sendiri," ujar Hanung.

Soal pemilihan aktor, Falcon Pictures termasuk Hanung sempat ditentang habis-habisan karena memilih Iqbaal Ramadhan. Hanung mengaku, pada awalnya ia sendiri meragukan sosok Iqbaal.

"Saya sama lah kayak kalian semua. Oh come on, Dilan main jadi Minke? Come on," kata Hanung.

Namun ketika menonton Dilan, Hanung cukup terkesan dengan Iqbaal. Pasalnya, Iqbaal mampu mengucapkan rayuan gombal tanpa terkesan picisan.

Keterpukauannya makin bertambah ketika ia tahu Iqbaal pernah meresensi novel Bumi Manusia saat bersekolah di Kanada. Ia pun langsung sepakat Minke diperankan Dilan.

"Setelah dari Dilan dia ada peningkatan di sini. Bagus atau tidak itu relatif. Saya memberikan ruang anak itu untuk tumbuh," ujar Hanung.

Hanung tak peduli jika filmnya dianggap tak sesuai dengan buku maupun latar waktu dan tempat. Yang terpenting, kata Hanung, membuat anak-anak sekarang menikmati karya Pram.

"Ketika saya buat Bumi Manusia, yang membuat rileks adalah saya tidak akan mengejar pujian sesuai pembaca novelnya. Sorry banget, saya enggak mau jadi itu. Itu bikin saya stres," kata dia.

"Yang saya kejar adalah saya harus melihat bahwa karya Pak Pram yang saya baca sembunyi-sembunyi saat itu harus dibaca dengan perasaan gembira oleh anak-anak ini. That's it. Sisanya itu urusan Tuhan," lanjut dia.

Di zaman Orde Baru, karya-karya Pram dilarang beredar. Mereka yang ingin menikmati buku-buku Pram harus melakukannya sembunyi-sembunyi.

Saat peluncuran poster Bumi Manusia di Jakarta pada 19 Juni 2019 lalu, Hanung sampai menangis sesenggukan melihat para remaja bersorak gembira.

Kepada mereka, Hanung bercerita ketika SMA, ia membaca Bumi Manusia sembunyi-sembunyi takut ditangkap polisi.

Ia bersyukur betapa hari ini karya Pram masih bisa hidup, bahkan dirayakan oleh generasi muda.

"Kalau Pak Pram di sini, nangis dia. Dia kan menulis dari bungkus rokok di penjara dan diselundupkan naskah itu. Makanya kalau sekarang dirayakan mungkin memang jalannya Tuhan seperti itu," tutup Hanung.