Ini kamu punya, jangan ganggu pintal saya. Saya mencari kehidupan.

Kalimat di atas diucapkan bersamaan oleh Veronika Jaung (63), Valentina Surya, (54), Klaralisa (46), dan Kristina Rudis (51) sembari jemari mereka menggenggam lima butir beras (weras dea) yang diambil dari tempat penyimpanan di dapur.

Mereka melafalkan doa tersebut seiring munculnya Matahari, yang semburat sinarnya menembus dinding bambu dan membentuk garis-garis cahaya di ruangan sederhana berlantai tanah.

Doa dalam dialek Manggarai Timur dengan logat Congkar ini didaraskan sebelum dimulainya proses pidik (memintal) benang, sebelum mulai menenun kain puncatiti atau dalam bahasa setempat disebut Nae Dedang Puncatiti, Sabtu, (26/8/2023) sekitar jam 06.00 wita.

"Kalau tak dilakukan ritual adat kepada leluhur, maka selama menenun biasanya ada banyak gangguan dan kesulitan."

Tujuan mempersembahkan sesaji berupa butir beras yang dianggap warisan nenek moyang kaum perempuan ini dilakukan supaya proses memintal benang dan menenun tidak diganggu roh-roh jahat.

Doa itu sekaligus memohon agar roh leluhur, alam semesta, dan Sang Pencipta menjaga saat dilangsungkan proses pembuatan kain tenun Puncatiti.

Lima butir beras tadi kemudian diletakkan di sudut papan kayu pintal saat dilangsungkan proses memintal benang. Selama proses pidik atau memintal benang, butir beras tetap berada di ujung kayu.

"Ini sesajian yang wajib dilakukan oleh para penenun di Kampung Wangkar, dan kampung lain di kawasan Kecamatan Congkar dan sebagaian Kecamatan Sambirampas, yang terletak di bagian utara dari Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur," ujar Veronika Jaung yang akrab dipanggil Mama Vera.

Soal doa yang dirapal, Veronika dan Valentina menjelaskan, bahwa proses menenun kain selalu melibatkan leluhur dengan simbol butir beras. Sesajian ini merupakan permohonan agar leluhur juga terlibat walaupun manusia tidak dapat melihatnya.

"Kalau tak dilakukan ritual adat kepada leluhur, maka selama menenun biasanya ada banyak gangguan dan kesulitan. Para penenun harus melakukan ritual ini agar bisa menghasilkan kain Puncatiti," ujar Valentina.

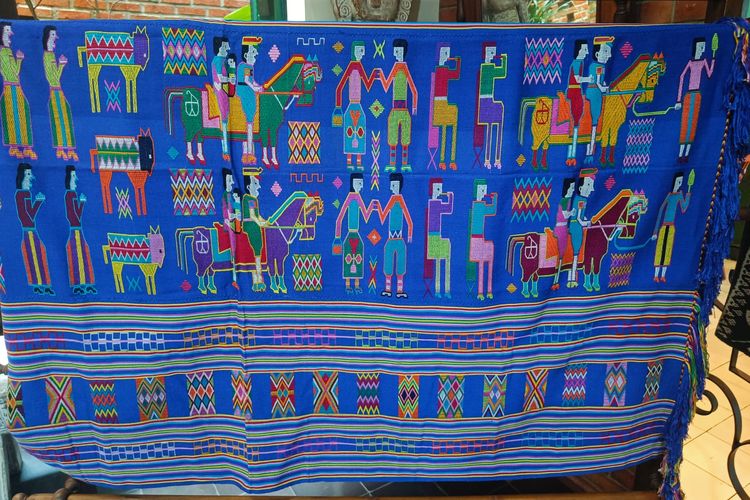

Kawasan Kecamatan Congkar dan Sambirampas, wilayah yang berjarak sekitar 45 kilometer arah timur laut Borong, ibukota Kabupaten Manggarai Timur, adalah pusat kain puncatiti. Kain ini berbeda dengan motif kain tenun lainnya di wilayah Manggarai Raya yang berada di bagian Flores Barat.

Puncatiti lebih sederhana dibanding motif lain di wilayah Manggarai. Motifnya hanya garis lurus yang disebut "sumbu" dan diberi warna hijau, kuning, putih, dan oranye, serta didominasi oleh warna dasar hitam.

Garis lurus pada motif Puncatiti menggambarkan hubungan antara Sang Pencipta dengan manusia sebagai ciptaan-Nya. Dalam Masyarakat Congkar dikenal dengan istilah, "Ngawang etan, Tana Wan".

Di dalam garis lurus itu terdapat sejumlah motif di antaranya motang ringgik, matang tondang, akik leka, saung tidam, matang tondang hum sua, akik leka hum empat, wela runus dan kali ruit.

Menurut Wihelmina Narma, penenun lain berusia 43 tahun, motif garis lurus itu juga merupakan simbol ketulusan hati perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

“Puncatiti adalah identitas kaum perempuan Congkar yang polos, jujur, tulus dan rendah hati,” katanya.

Martina Jinos (60), seorang penenun lainnya di Kampung Wangkar, menjelaskan hal serupa. Ia mengatakan, menenun puncatiti adalah warisan leluhur mereka sejak dahulu kala.

Para perempuan di wilayah Congkar, kata dia, biasanya belajar menenun dari ibu mereka.

“Kami tidak tahu mengapa warna dasarnya hitam. Kami juga tidak pernah tahu cerita awal tentang kain puncatiti dan siapa yang menenun pertama. Tapi, orang tua kami hanya berpesan agar kaum perempuan terus menenun kain puncatiti,” katanya.

Sebelum menenun, para perempuan biasanya memasak air minum dan menyiapkan sarapan bagi anggota keluarga. Setelah semua selesai, mereka akan mempersiapkan beberapa benang yang disimpan di keranjang (roto) yang terbuat dari anyaman bambu halus.

Alat tenun dan peralatan lainnya untuk memintal benang diambil, dan mereka akan melakukannya sambil duduk di halaman depan rumah atau di ruang tamu.

"Proses pidik (pintal) benang untuk menenun harus dilakukan dua orang. Satu orang memegang benang dan satunya merentangkan benang. Tidak bisa dilakukan sendirian," jelas Mama Vero yang belajar menenun dari ibunya.

Setelah para mama selesai memintal benang, mereka lalu memasangnya ke alat tenun. Selama menenun, mereka duduk tegak lurus dengan dua kakinya lurus.

Sambil mengunyah sirih pinang, Vero, Lala, Valentina dan Kristina bercerita bergantian bahwa mereka belajar menenun tanpa teori, melainkan praktek langsung dengan melihat atau membantu mama mereka menenun pada pagi hari, sore, atau malam hari saat mereka masih sekolah dasar.

"Kami biasa duduk berjam-jam untuk menenun. Kami istirahat saat makan siang atau makan malam. Aktivitas ini rutin kami lakukan demi merawat warisan leluhur. Walaupun lelah dan sulit, tapi kami senang merawat warisan ini. Kami lakukan demi menghormati dan menghargai leluhur," jelas mereka.

Meski kebanyakan benang untuk menenun saat ini dibeli dari toko, dahulu nenek moyang orang Congkar membuat benang sendiri dari kapas yang ditanam di sekitar kampung. "Saat ini kami tidak lagi menanam pohon kapas, melainkan membeli benang jadi yang dijual di toko," ujar Kristina.

"Saya masih ingat mama saya membuat benang asli dari kapas dengan pewarna dari pohon tao. Ambil daun pohon tao, dicampur di kapas, dan direndam selama 3 malam. Lalu dicampur dengan tahang (kapur). Ini adalah pewarna asli kain Puncatiti dengan warna dasar hitam. Air tao berwarna hitam. Kini, penenun tidak melakukannya lagi karena kapas tidak ada walaupun masih ada pohon tao di sekitar kampung yang tumbuh liar," ceritanya.

Dalam prosesnya, cara membuat tenun ini mengalami pergeseran. Pada zaman dahulu penenun biasanya menghasilkan benang dari bahan baku yang mereka dapatkan sendiri dari alam.

Penenun menanam kapas di kebun atau mencarinya di dalam hutan, kemudian tumbuhan kapas itu dibawa ke rumah untuk dipisahkan dari bijinya.

Kapas dijemur selama beberapa hari sebelum dilakukan proses wusu atau peremasan kapas. Kemudian, kapas yang usai diremas itu akan melewati proses pote dengan alat bantu jangka agar kapas menyatu dan memanjang.

Setelah kapas menyatu, proses selanjutnya disebut paes. Pada proses ini, kapas akan dibentuk menjadi benang menggunakan media yang disebut koles yang terbuat dari papan berukuran kecil.

Setelah kapas sudah menjadi benang, selanjutnya akan melewati proses ginak atau proses mewarnai benang menggunakan campuran tao dan batu kapur.

Setelah itu, benang yang sudah diwarnai akan dijemur selama kurang lebih tiga atau empat hari. Proses akhir pada pembuatan benang ini disebut kusa atau proses pelengketan warna menggunakan jagung yang digoreng hingga gosong dan dijadikan tepung untuk kemudian dioleskan pada benang yang sudah kering.

Setelah sudah menjadi benang, penenun akan mem-pidik atau menyusun benang secara berurutan dan rapi menggunakan alat yang disebut baluk.

Setelah sudah tersusun rapi, benang tersebut akan dipindahkan ke alat dedang atau alat yang digunakan untuk menenun. Dengan kemajuan zaman, pembuatan benang menggunakan metode tradisional jarang ditemukan bahkan sudah sirna karena prosesnya memakan waktu yang lama.

"Kami hanya tamat sekolah dasar dan bisa menenun karena belajar langsung. Kami dilatih oleh mama (en'de) kami masing-masing dan ini adalah warisan jemari dan jiwa mama kami."

Menurut Lala, keahlian menenun yang mereka dapatkan pun adalah warisan dari orangtua mereka. Jarang di antara penenun yang kemudian menciptakan motif sendiri atau mengeksplorasi teknik dan warna lain.

"Kami hanya tamat sekolah dasar dan bisa menenun karena belajar langsung. Kami dilatih oleh mama (en'de) kami masing-masing dan ini adalah warisan jemari dan jiwa mama kami. Kami harus merawat, menjaga dan melestarikannya," ujarnya

Selain doa dan urutan menenun, ada pola hal-hal yang harus diperhatikan oleh penenun, yakni kapan mereka tidak boleh menenun.

Tetua adat Gendang Wangkar, Kamilus Wahi (65) saat ditemui Kompas.com, Sabtu, (26/8/2023) menjelaskan, salah satu tradisi yang ditaati oleh para penenun di kawasan Kecamatan Congkar adalah irong dedang puncatiti.

Irong dedang berarti pemali melakukan tenun. Kalau ada yang meninggal dunia di kampung maka dilarang menenun, dan orang-orang akan istirahat menenun dalam beberapa hari.

"Kalau ada yang meninggal dunia di dalam kampung Wangkar maka aktivitas Nae dedang Puncatiti (menenun kain Puncatiti) tidak boleh dilakukan. Kalau ada yang melanggar dari larangan adat ini maka alat tenun dan kain puncatiti akan rusak. Irong dedang sangat ditaati para penenun walaupun ada yang memesan kain tersebut," jelas Wahi.

Walau para mama menurunkan ketrampilan menenun pada anak-anak gadisnya, namun tidak semua perempuan muda mewarisinya. Bila dahulu menenun dilakukan di setiap rumah di waktu senggang setelah bertani, saat ini banyaknya pilihan aktivitas dan pekerjaan membuat tidak semua orang merasa perlu untuk bisa menenun.

Wihelmina Narma mencontohkan, tantangan masa depan kain puncatiti salah satunya yakni anak gadis di kampung Wangkar tidak tertarik menenun kain Puncatiti. Anak gadis lebih senang main handphone.

"Gadis-gadis di era handphone saat ini tidak tertarik dengan proses menenun. Lebih tertarik main handphone," jelasnya.

Wilhelmina, Martina, dan Anastasia mengatakan, minat perempuan muda di kampungnya untuk menenun sudah menurun. Alih-alih belajar menenun, perempuan muda di wilayah itu lebih memilih merantau atau mencari pekerjaan di kota.

Mereka menduga, menurunnya minat generasi muda untuk menenun, selain karena harga kain tenun yang murah, juga karena menenun dianggap sebagai pekerjaan ibu-ibu yang sudah lanjut usia.

“Sekarang mau ajar anak-anak muda untuk menenun itu sulit karena banyak yang sekolah juga,” kata mereka.

Meski begitu, Wihelmina tetap mengajak anak gadis di kampung itu agar melatih menenun demi warisan nenek moyang ini di masa akan datang.

Tapi benarkah ketrampilan menenun sudah luntur? Apa saja yang mempengaruhi minat warga untuk terus membuat tenun? Apa permasalahan yang dihadapi dalam upaya melestarikan tenun di Indonesia dan apa solusinya?

Kerajinan tenun diperkirakan sudah berkembang sejak masa pra-sejarah, sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Keterampilan ini berasal dari kebudayaan kuno, antara lain Asia timur, India, dan Asia barat yang kemudian berkembang ke seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Bukti tertulis dan artefak yang ditemukan menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sudah mengenal teknik tenun sekitar abad ke-5 Masehi, walau beberapa pendapat lain menyebutkan bahwa tenun sudah ada di Indonesia jauh sebelumnya.

Misalnya antara lain temuan kain tenun di situs arkeologi Gua Harimau, Sumatera Selatan. Kain yang terbuat dari serat pohon pinang ini diperkirakan berumur sekitar 3.000 tahun.

Peninggalan tradisi tenun dari zaman Megalitikum juga ditemukan di daerah Nagekeo, Nusa Tenggara. Pada masa itu, kain tenun dibuat dari serat alam, seperti serat daun pisang dan serat kapas. Serat tersebut kemudian dipintal menjadi benang dan diwarnai dengan bahan-bahan alam, seperti akar kayu dan daun.

Lalu di Donggala, Sulawesi Tengah, dijumpai artefak tenun yang dibuat menggunakan benang dari serat pohon pandan. Tenunan ini diperkirakan berasal dari sekitar 1500 tahun yang lalu.

"Tenun Indonesia ini sangat kaya. Kalau mau ditulis sebagai buku, akan sangat tebal. Mungkin satu desa bisa jadi satu buku."

Dr. Ratna Panggabean M.Sn, ahli tekstil tradisi Indonesia

Yang jelas, sebelum ada kebudayaan bertenun, masyarakat Nusantara lebih dulu mengenal dan berpengalaman dalam pembuatan anyaman dari daun-daun atau serat kayu sebagai wadah atau pakaian. Keterampilan menganyam itu memudahkan mereka mengadopsi ketrampilan menenun.

Pengetahuan bertenun cepat diterima dan berkembang di masyarakat Indonesia, sehingga nyaris semua tempat di Indonesia memiliki budaya tenun.

Perkembangan di masing-masing tempat dan pengaruh budaya lokal dan lingkungan sekitar, menjadikan setiap daerah memiliki teknik berbeda dan motif yang sangat beragam.

Dr. Ratna Panggabean M.Sn, ahli tekstil tradisi Indonesia serta peneliti dan dosen luar biasa Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Teknologi Bandung bakan mengatakan keragaman tenun di Indonesia sungguh luar biasa.

"Di Timor misalnya, kita pindah desa saja, jenis tenunnya sudah berbeda. Jadi Indonesia ini sangat kaya. Kalau mau ditulis sebagai buku, akan sangat tebal. Mungkin satu desa bisa jadi satu buku," ujarnya saat berbincang dengan Kompas.com, Agustus 2023.

Banyak ragam hias kain tenun Indonesia juga dipengaruhi oleh kebudayaan bangsa lain yaitu India, China, dan Persia yang kala itu datang ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Dalam perkembangannya kita juga menemukan motif-motif tenun yang dipengaruhi Belanda dan Portugis, terutama di daerah Nusa Tenggara Timur.

Seiring waktu, teknik tenun pun mengalami perkembangan dari alat sederhana menjadi lebih kompleks dengan hadirnya alat tenun dari luar negeri. Namun, meskipun alat yang digunakan mungkin berkembang, nilai tradisional dan kultural dari kain tenun tetap dijaga dengan baik.

Tenun sendiri adalah teknik pembuatan kain tradisional dengan cara menganyam benang secara manual menggunakan alat tenun.

Benang yang berada pada posisi memanjang disebut benang lungsi, sedangkan benang yang melintang disebut benang pakan. Benang yang umumnya berasal dari katun, sutra, atau serat alami seperti serat nanas atau daun lontar ini dianyam dengan tangan atau semi mekanis, misalnya menggunakan alat tenun tradisional atau modern.

Benang dengan warna berbeda ditenun untuk membuat motif tertentu. Umumnya motif ini dipengaruhi oleh budaya setempat, termasuk tanaman dan binatang yang ditemui di daerah tersebut, sehingga setiap daerah memiliki corak tenun yang unik, sering kali penuh makna simbolis.

Berikut langkah-langkah pembuatan kain tenun:

1. Persiapan Bahan

Benang: Memilih bahan benang (katun, sutra, atau serat alami lainnya) sesuai dengan jenis kain tenun yang akan dibuat.

Pewarnaan: Menggunakan pewarna alami (dari tumbuhan) atau pewarna sintetis.

2. Pembuatan Pola atau Motif

Untuk tenun ikat, benang diikat dengan tali pada bagian tertentu sesuai pola, kemudian dicelupkan ke pewarna.

Proses ini diulang untuk setiap warna dalam motif.

3. Pemasangan Benang Lungsin

Benang lungsin atau lungsi dipasang pada alat tenun dalam posisi memanjang (vertikal). Ini menjadi kerangka dasar kain.

Pengaturan benang ini sangat penting untuk memastikan motif sesuai rencana.

4. Penenunan

Proses anyaman dilakukan dengan memasukkan benang pakan (horizontal) melintang secara bergantian melalui benang lungsin menggunakan alat tenun.

Gerakan alat tenun menciptakan ketegangan dan pola pada kain.

Pada tahap ini, penenun harus teliti agar pola motif muncul dengan jelas.

5. Penyelesaian

Setelah kain selesai ditenun, kain dipotong dari alat tenun dan dirapikan.

Kadang-kadang, proses tambahan seperti pelapisan benang lain (pada songket) atau pencucian khusus dilakukan untuk menambah nilai estetika.

Menurut Sjamsidar Isa, tokoh mode Indonesia dan desainer tekstil lulusan Dusseldorf, Jerman, pembahasan soal tenun di Indonesia tidak bisa lepas dari teknik pembuatannya.

"Indonesia adalah negara yang memiliki teknik tenun paling banyak,"ujar perempuan yang akrab dipanggil Ibu Tjammy itu dalam perbincangan dengan Kompas.com pada pertengahan September 2023.

Meski demikian, secara sederhana berdasarkan teknik pembuatannya, tenun Indonesia dikategorikan menjadi tenun ikat, songket, dan perpaduan keduanya, walau variasi di antaranya lebih banyak.

Tenun ikat adalah salah satu jenis tenun yang populer di berbagai daerah, seperti Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, Bali, dan Sumba. Di wilayah Timor, kain tenun ikat disebut dengan futus.

Pada pembuatan tenun ikat, benang lungsi (memanjang atau vertikal), dan benang pakan (melintang atau horizontal), diikat pada bagian tertentu menggunakan tali sebelum proses pewarnaan.

Pewarnaan kemudian dilakukan sebelum benang ditenun sehingga motif sudah terbentuk sejak awal. Setelah pewarnaan, benang tersebut dilepas ikatannya, lalu ditenun untuk menghasilkan pola.

Dengan cara tersebut, pola pada tenun ikat bisa dibuat geometris atau abstrak, bergantung pada ikatan awal. Selain itu, warnanya lebih menyatu dalam kain, dan terlihat alami karena berasal dari proses pewarnaan pada benang. Motif pada tenun ikat biasanya berhubungan dengan kepercayaan adat atau alam sekitar.

Ada dua jenis teknik ikat, yakni ikat lungsi dan ikat pakan.

Teknik ikat lungsi dibuat dengan cara mengikat benang lungsi dengan kencang menggunakan tali rafia atau serat alami mengikuti ragam hias yang sudah digambarkan terlebih dahulu. Pengikatan dilakukan dengan tujuan agar bagian yang diikat tidak dapat menyerap bahan pewarna.

Benang lungsi yang sudah diikat kemudian dicelup ke dalam larutan pewarna dan dikeringkan. Ketika ikatannya dilepas, akan tampak ragam hias berwarna putih (atau warna asli benang) dengan latar berwarna.

Jika ingin ditambahkan warna lain, benang lungsi diikat kembali di tempat yang diperlukan, kemudian dicelup dan dikeringkan. Setelah semua pekerjaan selesai, benang lungsi diatur pada alat tenun dan benang pakan polos ditenunkan padanya.

Pada ikat pakan, ragam hias dibentuk dengan cara mengikat benang pakan. Benang pakan yang sudah memiliki ragam hias ini kemudian ditenunkan pada benang lungsi polos.

Contoh tenun ikat yang terkenal misalnya tenun ikat Sumba, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), Toraja, dan Kalimantan.

Kain songket adalah salah satu jenis tenun yang mewah dan banyak ditemukan di Sumatera, terutama di Sumatera Barat dan Palembang. Namun songket juga ditemukan di Flores --disebut songke-- dan Timor, dikenal dengan nama sotis, atau lotis.

Songket di Sumatera menggunakan benang emas atau perak yang disisipkan pada benang dasar, menciptakan efek berkilau yang menawan. Kain ini sering digunakan dalam acara-acara adat, pernikahan, dan upacara keagamaan.

Proses tenun songket dilakukan dengan menyisipkan benang tambahan (benang emas, perak, atau benang berwarna lainnya) di antara benang lungsi dan pakan. Motif terbentuk dari benang tambahan yang ditenun secara manual satu per satu.

Pada kebanyakan teknik songket, benang pakan tambahan dimunculkan di atas beberapa benang lungsi untuk membentuk ragam hias, sedangkan pakan dasar dilewatkan pada benang lungsi dengan irama satu di atas, satu di bawah, satu di atas, satu di bawah dan seterusnya.

Ketika tidak diperlukan untuk membentuk ragam hias, pakan tambahan dibiarkan berada di bagian bawah kain. Bila benang pakan atau lungsi tambahan dicabut, tenunan akan tetap utuh tetapi tanpa ragam hias.

Di Sumatera, penggunaan benang emas dan perak membuat songket terkesan mewah. Sedangkan di wilayah Nusa Tenggara Timur, penenun lebih banyak menggunakan benang berwarna warni sehingga kain terlihat penuh warna mencolok.

Bila songket atau sotis menggunakan teknik lompat lungsi, maka di daerah Timor Barat ada jenis songket yang menggunakan pakan tambahan lilit (supplementary-weft wrapping) yang lazim disebut buna (dalam bahasa Dawan) atau talik (bahasa Tetun).

Teknik buna menghasilkan tenunan yang serupa bagian depan dan belakangnya, sehingga umumnya pengerjaan lebih lama, lebih rumit dan lebih dihargai.

Meski demikian, setiap daerah memiliki kekhasan sendiri dalam hal teknik, motif, dan pewarnaan, walau kita pada umumnya menemukan motif berupa simbol-simbol tradisional seperti bunga, fauna, atau elemen geometris yang kompleks.

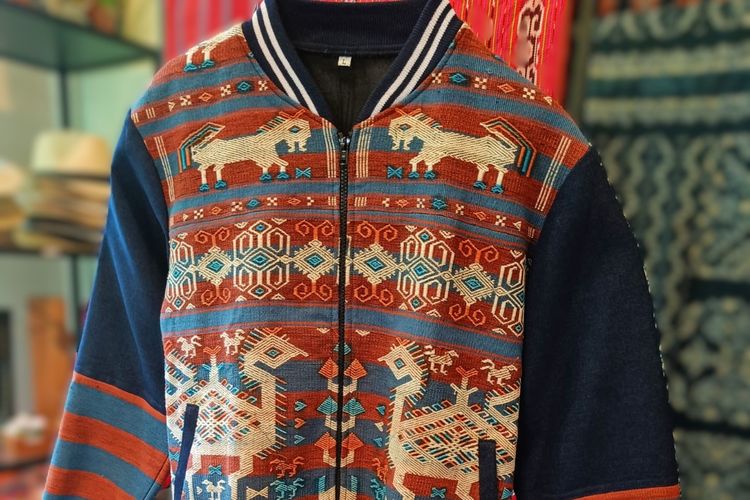

Beberapa daerah di Indonesia kerap kali membuat tenun yang merupakan perpaduan antara ikat dan songket. Tenun ini dibuat dengan teknik ikat terlebih dahulu, kemudian dihias menggunakan benang lain dengan teknik songket.

Beberapa suku di Flores dan Timor menggunakan gabungan teknik ini dalam membuat tenun yang hasilnya lebih kompleks dari sisi motif dan warna.

Selain itu di daerah Bangka Belitung, Sumatra dan juga di Sambas, Kalimantan, ada kain cual yang dibuat dengan teknik songket, tetapi motifnya adalah tenun ikat.

Bedanya, cual Sumatra, motif ikatnya dibuat di benang pakan. Sementara di Sambas, ikatnya ke arah lungsi sementara songketnya ke arah pakan.

Ada beberapa tenun yang dibuat dengan teknik yang sedikit berbeda, misalnya tenun Gringsing dari Tenganan, Bali. Teknik pembuatannya menggunakan metode tenun dobel (double ikat), yaitu benang lungsin dan pakan diwarnai terlebih dahulu sebelum ditenun.

Kain Gringsing merupakan satu-satunya tenun ikat ganda asal Indonesia, sehingga termasuk salah satu tenun langka. Teknik tenun serupa hanya dapat ditemukan di tiga tempat di dunia, yaitu India, Jepang, dan Indonesia.

Kebanyakan tenun Gringsing memiliki pola simetris dan rumit, dan dibutuhkan waktu 2 hingga 5 tahun untuk menyelesaikan satu kain.

Gringsing diambil dari 2 kata, yaitu "gring" yang berarti sakit dan "sing" yang berarti tidak. Secara harafiah, kain Gringsing dimaknai sebagai kain magis yang membuat pemakainya terhindar dari hal-hal buruk. Tenun Gringsing yang dipercaya memiliki kekuatan magis ini sering kali digunakan dalam ritual adat Bali.

Selain itu ada juga tenun yang disebut naisa, dijumpai di daerah Mollo, Timor Tengah Selatan (TTS) yang dibuat dengan teknik tapestri bercelah atau semacam anyaman. Teknik naisa juga dibuat di wilayah Fatuleu di Kabupaten Kupang, yang bersebelahan dengan Mollo.

Sementara berdasarkan motifnya, seperti telah disebutkan di atas, tenun di Indonesia sangat beragam. Umumnya motif dipengaruhi dari budaya setempat. Kebanyakan daerah memiliki pola atau motif yang khas. Lalu suku-suku yang ada di daerah tersebut juga memiliki motif sendiri yang menunjukkan identitas mereka.

Bisa dikatakan, setiap kampung atau desa memiliki motif masing-masing. Di daerah Nusa Tenggara Timur, seperti di Flores dan Timor, banyak keluarga bahkan menyimpan motif yang menjadi ciri keluarga masing-masing. Bisa dibayangan betapa beragamnya tenun di Indonesia bila ditilik dari motifnya.

"Sekali lagi harus diingat bahwa keragaman tenun kita sangat luas. Orang yang berkecimpung di dunia tenun pun tidak akan mengerti semuanya. Setiap hari ada saja hal baru yang kita baru mengerti atau temukan. Jadi bisa dibayangkan betapa kayanya tenun di Indonesia," ujar Ibu Tjammy.

"Keragaman tenun kita sangat luas. Orang yang berkecimpung di dunia tenun pun tidak akan mengerti semuanya."

Sjamsidar Isa, tokoh mode Indonesia

Sayangnya sampai saat ini Indonesia tidak punya database soal tenun. "Ini bukan hanya soal desain dan motif, lokasi di mana orang menenun aja kita tidak punya data lengkapnya," paparnya.

Meski begitu, secara garis besar, kita kemudian menyebut tenun berdasarkan daerah asalnya, seperti tenun Toraja, Ende, Sikka, Lio, Manlea, Insana, Sumba, dan seterusnya. Motif-motif di masing-masing daerah tersebut memiliki kemiripan karena pengaruh budaya dan lingkungan setempat.

"Kita itu adalah masyarakat yang memiliki sifat terbuka. Kita bisa menerima berbagai pengaruh budaya. Batik-batik pesisir misalnya, banyak pengaruh budaya Tiongkok. Sedangkan tenun di NTT ada pengaruh Belanda dan Portugis," jelas Ibu Tjammy.

Sebagai gambaran, tenun dari Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur, umumnya memiliki motif-motif besar dan mencolok yang sering menggambarkan binatang seperti kuda, buaya, ayam jago, bahkan singa, hewan yang tidak ada di Indonesia.

Warna-warna yang dominan adalah merah tua, hitam, dan coklat. Motif-motif ini sering kali mengandung makna spiritual dan digunakan dalam upacara adat.

Motif pada tenun Sumba adalah salah satu aspek yang paling mencolok dan membedakannya dari tenun lainnya. Beberapa motif yang sering ditemukan adalah:

Kuda: Melambangkan kekuatan, keberanian, dan status sosial tinggi. Motif kuda sangat khas dalam budaya Sumba, karena kuda adalah simbol kekayaan dan status sosial.

Buaya dan Naga: Simbol dari leluhur dan penjaga kehidupan, sering diasosiasikan dengan perlindungan dan kekuasaan spiritual. Motif ini dipercaya dapat memberikan perlindungan dan kekuatan bagi pemakainya.

Ayam Jantan: Melambangkan kekuatan maskulin dan dominasi.

Tengkorak: Melambangkan kekuasaan leluhur dan hubungan dengan dunia roh. Motif tengkorak menunjukkan hubungan erat antara masyarakat Sumba dengan dunia roh. Kain dengan motif leluhur biasanya dipakai pada acara-acara adat yang penting, seperti pemakaman atau ritual keagamaan.

Sementara motif singa atau mahang terinspirasi dari gambar pada mata uang Belanda (Mahang Appa Uki). Motif singa pada kain tenun Sumba menunjukkan bahwa masyarakat Sumba telah mengenal hubungan dengan dunia luar sejak dahulu.

Motif-motif ini mencerminkan nilai spiritual masyarakat Sumba, yang erat kaitannya dengan kepercayaan pada leluhur dan kekuatan alam. Setiap motif memiliki cerita dan makna yang mendalam, sehingga tenun Sumba dianggap lebih dari sekadar kain, melainkan sebuah karya seni yang penuh filosofi.

Tenun Sumba kebanyakan dibuat dengan teknik ikat, di mana benang diikat sesuai dengan pola tertentu sebelum dicelupkan ke dalam pewarna.

Teknik ini memerlukan ketelitian dan kesabaran, karena proses pengikatan dan pewarnaan harus dilakukan berulang kali untuk mencapai motif yang diinginkan. Setelah proses pewarnaan selesai, benang tersebut ditenun menjadi kain dengan motif yang sudah terbentuk.

Pembuatan kain bisa makan waktu 6 bulan hingga 3 tahun karena selain menenun dan membuat motif, ada tahapan dimana kain harus diangin-anginkan dan dicelup dalam minyak kemiri untuk menjaga agar warnanya awet.

Beberapa penenun juga "menidurkan" kain dalam wadah tertutup untuk mematangkan warnanya. Dalam proses ini penenun membiarkan alam ikut campur agar kain menjadi lebih indah.

Di Sumba juga ada tenun pahikung yang pembuatannya dikombinasikan dengan teknik sungkit/songket, sehingga ada benang yang timbul sebagai motifnya, seperti dibordir.

Ada pula kain tenun yang dihiasi dengan manik-manik (lau utu hada) dan sejenis kerang kecil (lau wihi kau).

Ciri khas lainnya dari tenun Sumba adalah penggunaan pewarna alami yang berasal dari tumbuhan dan bahan-bahan alami lokal. Pewarna alami ini menghasilkan warna-warna yang khas seperti:

Merah Tua: Biasanya dihasilkan dari akar mengkudu.

Hitam: Diambil dari lumpur atau dedaunan tertentu.

Cokelat: Dihasilkan dari kulit kayu atau buah-buahan.

Biru: Diambil dari daun nila atau tanaman indigo.

Warna-warna ini tidak hanya estetis, tetapi juga tahan lama dan memiliki makna simbolis. Misalnya, warna merah melambangkan kekuatan dan kehidupan, sementara hitam sering diasosiasikan dengan dunia roh dan kematian.

Kain dengan motif yang lebih rumit dan warna-warna tertentu seperti merah tua dan hitam menunjukkan status yang lebih tinggi dalam masyarakat.

Tenun Sumba memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai upacara adat, seperti pernikahan, pemakaman, dan ritual keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai simbol status sosial, hadiah dalam pertukaran budaya, hingga sebagai bagian dari ritual spiritual.

Dalam upacara pemakaman, misalnya, kain tenun sering digunakan untuk menyelimuti jenazah atau sebagai persembahan kepada leluhur.

Selain itu, kain tenun Sumba juga digunakan sebagai belis (mas kawin) dalam pernikahan, yang menunjukkan status ekonomi dan sosial dari keluarga pengantin.

Sedangkan tenun ikat dari Flores, terutama di daerah Ende dan Maumere, biasanya memiliki warna-warna cerah seperti biru, merah, dan hijau. Motifnya cenderung lebih kecil dan rumit, sering kali menggambarkan bentuk-bentuk simbolis alam dan leluhur.

Tenun Flores dibuat dengan berbagai teknik tergantung daerahnya, namun umumnya alatnya hampir serupa. Beberapa wilayah seperti Manggarai, memiliki tenun songket yang disebut songke. Sedangkan daerah lain kebanyakan menggunakan teknik ikat. Yang membedakan daerah satu dengan lainnya biasanya motif pada kain dan pewarnaan.

Beberapa motif khas yang sering ditemui pada tenun Flores adalah:

Motif flora dan fauna: Melambangkan hubungan erat masyarakat Flores dengan alam.

Motif geometris: Berupa bentuk-bentuk garis, segitiga, atau pola simetris yang mencerminkan keseimbangan hidup.

Motif leluhur: Simbol dari penghormatan kepada nenek moyang, sering digunakan dalam upacara adat.

Setiap motif memiliki makna spiritual yang mendalam dan biasanya diwariskan secara turun-temurun, dengan beberapa motif khusus yang hanya boleh digunakan oleh keluarga bangsawan atau dalam ritual tertentu.

Banyak tenun Flores menggunakan pewarna alami yang diperoleh dari tumbuhan lokal. Pewarna alami ini memberikan warna-warna yang khas dan lebih lembut dibandingkan dengan pewarna sintetis.

Warna yang sering digunakan dalam tenun Flores meliputi:

Merah: Diambil dari akar mengkudu, melambangkan keberanian dan kekuatan.

Kuning: Dihasilkan dari kunyit, melambangkan kebahagiaan dan kemakmuran.

Hitam: Diperoleh dari lumpur atau daun tertentu, melambangkan kekuatan spiritual dan kedekatan dengan dunia leluhur.

Pewarna alami ini juga lebih ramah lingkungan dan memberikan hasil warna yang tidak mudah luntur. Biru, merah, kuning, dan hijau adalah beberapa warna yang sering digunakan dalam tenun Flores. Warna-warna ini mencerminkan keceriaan, semangat hidup, dan keindahan alam Pulau Flores.

Seperti halnya tenun di daerah lain di NTT, Tenun Flores juga digunakan sebagai simbol status sosial dalam masyarakat. Kain dengan motif-motif tertentu dan penggunaan benang yang lebih halus atau lebih mahal hanya dipakai oleh kalangan bangsawan atau keluarga yang memiliki posisi penting dalam masyarakat.

Kain tenun juga menjadi bagian penting dalam upacara adat, seperti pernikahan, kelahiran, dan kematian. Misalnya, pada upacara pernikahan, kain tenun sering digunakan sebagai belis (mas kawin) yang diberikan oleh pihak keluarga pengantin pria kepada keluarga pengantin wanita.

"Ragam tenun di Indonesia sangat kaya. Bahkan semakin kita belajar dan ingin memahami soal tenun, makin kita sadar bahwa pengetahuan kita ternyata sedikit saja."

Sjamsidar Isa, desainer tekstil

Meski begitu ciri-ciri di atas tidaklah mutlak karena Pulau Flores terdiri dari beberapa kabupaten yang masing-masing memiliki jenis tenun dengan ciri khas tersendiri. Beberapa contoh tenun yang terkenal di Flores adalah:

Tenun Ende: Dikenal dengan motif geometris dan penggunaan warna-warna cerah seperti merah dan kuning. Motif ini biasanya simetris dan diatur dengan baik, menciptakan pola yang indah dan harmonis.

Tenun Sikka: Memiliki motif-motif flora dan fauna yang detail, serta menggunakan warna-warna alami yang lembut. Tenun Sikka sering kali digunakan dalam upacara adat dan sebagai pakaian sehari-hari masyarakat setempat.

Tenun Lio: Berasal dari daerah Lio, Flores, tenun ini memiliki motif-motif kecil yang dihasilkan dari teknik ikat yang rumit. Warna-warna yang digunakan biasanya lebih netral, seperti hitam dan putih, dengan sentuhan warna-warna cerah pada beberapa bagian.

Sementara Pulau Timor memiliki keragaman tenun yang luar biasa. Walau sangat bervariasi, beberapa tenun menggabungkan motif garis-garis geometris yang membentuk pola rumit dan motif berupa hewan dan tumbuhan dengan perpaduan warna merah, hitam, kuning, dan putih. Motif ini memiliki nilai estetika yang tinggi.

Banyak tenun di pulau ini dibuat dengan teknik songket atau perpaduan antara ikat dan songket. Adapun teknik songket di Pulau Timor dibedakan menjadi teknis sotis atau lotis, dan teknik buna.

Teknik sotis serupa dengan songket pada umumnya. Sebaliknya teknik buna, adalah proses tenun yang menambahkan tambahan benang pakan (horizontal) dengan cara dianyam/dililitkan pada benang lungsin (vertikal) pada dasar sehingga terbentuk motif yang diinginkan serta dihasilkan motif pada kedua sisi.

Motif-motif geometris kain Timor yang berbentuk kotak, segitiga, wajik, dan garis mencerminkan keseimbangan dan kesederhanaan. Motif ini juga melambangkan keteguhan, stabilitas, serta nilai-nilai kehidupan sehari-hari masyarakat Timor.

Kita kadang juga menemukan motif flora dan fauna walau lebih sederhana dibandingkan tenun dari daerah lain. Motif ini menggambarkan hubungan masyarakat Timor dengan alam, seperti bunga, daun, atau binatang kecil.

Di beberapa tempat di Timor, penenun bahkan menambahkan hiasan berupa hewan dan manusia yang dibuat menggunakan teknik sotis atau buna, serta menambahkan hiasan lain berupa koin atau manik-manik.

Setiap motif memiliki makna simbolis yang kuat, mencerminkan kepercayaan adat serta filosofi kehidupan masyarakat Timor yang erat dengan alam dan leluhur mereka.

Tenun Timor seringkali memakai warna-warna yang terang dan mencolok, seperti pada tenun Insana. Namun beberapa daerah lain, misalnya tenun Biboki dan Manlea, menggunakan warna alam yang lebih lembut terinspirasi dari alam atau warna bumi. Warna-warna ini biasanya tidak terlalu mencolok tetapi tetap memberikan kesan elegan dan berkelas.

Tenun Timor memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai upacara adat, terutama sebagai simbol status sosial dan penghormatan terhadap leluhur. Kain tenun sering digunakan dalam pernikahan, pemakaman, serta upacara keagamaan sebagai bagian dari pakaian adat atau hadiah dalam pertukaran adat.

Pada upacara pernikahan, misalnya, kain tenun diberikan sebagai belis atau maskawin dari keluarga pengantin pria kepada keluarga pengantin wanita. Penggunaan kain tenun ini mencerminkan status sosial dan ekonomi dari keluarga yang terlibat dalam upacara.

Selain dari wilayah NTT, masih banyak jenis tenun lain berdasarkan daerahnya, misalnya:

Tenun Endek

Tenun endek berasal dari Bali dan dikenal dengan motif geometris serta warna-warna cerahnya. Proses pembuatannya cukup rumit, dimulai dengan pemintalan benang hingga pewarnaan dan penenunan. Endek biasanya digunakan dalam busana adat Bali dan saat upacara keagamaan.

Gringsing

Gringsing merupakan kain tenun khas dari Tenganan, Bali, yang langka dan bernilai tinggi. Gringsing ditenun dengan teknik dobel ikat, yang artinya baik benang lungsin maupun benang pakan diwarnai terlebih dahulu sebelum ditenun. Kain ini dipercaya memiliki kekuatan magis dan sering digunakan dalam ritual adat.

Tenun Baduy

Tenun Baduy berasal dari masyarakat adat Baduy di Banten. Motifnya cenderung sederhana dan dominan menggunakan warna-warna alami seperti hitam, biru, dan putih. Tenun Baduy melambangkan kehidupan sederhana dan keterikatan masyarakat Baduy dengan alam.

Ulos

Ulos adalah kain tenun tradisional dari Sumatera Utara, khususnya dari suku Batak. Kain ulos digunakan dalam berbagai upacara adat dan memiliki makna simbolis dalam kehidupan masyarakat Batak, terutama dalam pernikahan, kelahiran, dan kematian.

Di luar itu masih banyak jenis kain tenun lain, misalnya dari Kalimantan dan Sulawesi. Masyarakat Jawa yang umumnya lebih akrab dengan batik juga memiliki jenis tenun sendiri yang umumnya memiliki pola lebih sederhana, seperti lurik yang bergaris-garis.

"Bisa disimpulkan kembali bahwa ragam tenun di Indonesia sangat kaya. Bahkan semakin kita belajar dan ingin memahami soal tenun, makin kita sadar bahwa pengetahuan kita ternyata sedikit saja,"ujar Ibu Tjammy.

Kain tenun dan pekerjaan menenun memiliki hubungan erat dengan tradisi dan adat masyarakat di Indonesia. Kain tenun bukan sekadar produk tekstil, tetapi juga memiliki makna budaya, spiritual, dan sosial yang mendalam.

Di Nusa Tenggara Timur, dalam banyak suku atau kelompok masyarakat, kain tenun menjadi simbol identitas suku atau masyarakatnya. Pola, warna, dan motif yang digunakan pada kain tenun mencerminkan ciri khas daerah atau suku tertentu, seperti Sumba, Rote, atau Flores. Setiap motif sering kali memiliki cerita atau filosofi tersendiri yang diwariskan secara turun-temurun.

Kain tenun juga mencerminkan status sosial seseorang dalam masyarakat. Kain dengan motif tertentu atau bahan yang lebih mewah biasanya hanya dikenakan oleh kalangan tertentu, seperti kepala adat atau bangsawan.

Selain itu, kain tenun memiliki fungsi penting dalam berbagai ritual adat. Dalam upacara pernikahan, kain tenun sering digunakan sebagai mas kawin atau tanda ikatan antara dua keluarga.

Kain tenun juga digunakan sebagai penghormatan terakhir kepada orang yang meninggal, melambangkan perpisahan dan doa untuk perjalanan ke kehidupan selanjutnya.

Lalu kain tenun digunakan pula dalam upacara adat dan keagamaan sebagai simbol kesucian dan penghormatan kepada leluhur.

"Mereka yakin bahwa di atas ada seorang Pencipta, ada alam, ada Ibu Bumi, dan ada leluhur. Jadi mereka mencoba mengungkapkan doa-doa mereka itu lewat kain. Inilah ungkapan jiwa mereka."

Daniel David dari Na'Ni House

Karena perannya dalam budaya, maka kain tenun dianggap sakral oleh suku-suku tertentu, bahkan pembuatannya membutuhkan ritual agar kain yang dihasilkan memberi keuntungan atau melindungi pemakainya.

Di beberapa daerah di Indonesia, proses pembuatan kain tenun bukan hanya sekadar aktivitas ekonomi, tetapi juga memiliki nilai spiritual dan budaya yang mendalam. Sebelum membuat kain tenun, sering kali dilakukan ritual atau tradisi khusus yang berakar pada kepercayaan lokal.

Ritual ini bertujuan untuk menghormati leluhur, memohon keberkahan, atau menjaga keharmonisan dengan alam.

Beberapa ritual yang umum dilakukan di berbagai daerah antara lain memberi persembahan kepada leluhur sebelum menenun, misalnya di Sumba dan Flores (NTT), Toraja (Sulawesi), serta Bali.

Sebelum menenun, pengrajin biasanya memberikan persembahan kepada leluhur atau roh penjaga, meminta restu agar proses pembuatan kain berjalan lancar.

Persembahan bisa berupa makanan, sirih pinang, atau sesajen yang diletakkan di tempat khusus.

Di Sumba misalnya, pengrajin tenun ikat sering melakukan upacara adat yang disebut pa’ndai, yaitu persembahan kepada leluhur sebelum mulai bekerja.

Sebelum memulai tenun gringsing, pengrajin tenun di Tenganan, Bali, melakukan persembahan banten (sesajen) kepada Dewa Tenun dan Dewi Sri sebagai simbol kesejahteraan.

Jika kain tenun menggunakan pewarna alami dari tumbuhan, pengambilan bahan (seperti daun, akar, atau kayu) juga kerap dilakukan dengan ritual tertentu.

Di Sumba, sebelum memotong tanaman pewarna seperti akar mengkudu atau indigo, mereka mengucapkan doa atau mantra untuk meminta izin kepada roh penjaga tumbuhan.

Hal ini dimaknai sebagai kearifan lokal untuk menjaga keharmonisan dengan alam agar tanaman tetap subur dan menghasilkan warna yang baik.

Sedangkan di daerah Lombok (NTB) dan Minangkabau (Sumatra Barat), sebelum mulai menenun, komunitas atau kelompok penenun sering berkumpul untuk berdoa bersama. Doa dipimpin oleh sesepuh adat atau pemimpin spiritual untuk memohon keberkahan, kelancaran, dan hasil kain yang indah.

Di Toraja, sebelum menenun, biasanya ada doa kepada “Puang Matua” (Tuhan) untuk memohon kelancaran.

Di daerah seperti Toraja (Sulawesi), Sumba, dan Bali juga dikenal upacara untuk membuka atau memakai alat tenun, sebelum alat tenun digunakan untuk pertama kalinya.

Ritual ini bisa berupa doa, persembahan, atau penggunaan alat tenun oleh sesepuh adat terlebih dahulu guna menandai permulaan proses menenun dengan energi positif dan doa untuk hasil yang baik.

Banyak daerah juga menerapkan pantangan saat seseorang menenun, misalnya tidak boleh menenun saat sedang marah atau sedih. Walau diyakin sebagai pamali, namun secara logika modern, suasana hati yang buk bisa berimplikasi pada hasil tenunan yang kurang rapi.

Di beberapa adat, penenun bahkan tidak boleh makan makanan tertentu yang dianggap bisa membawa energi negatif.

Diyakini bahwa pelanggaran pantangan dapat membuat proses menenun gagal atau hasil kain tidak sesuai harapan.

Beberapa budaya memiliki keyakinan bahwa memulai proses menenun harus dilakukan pada hari tertentu yang dianggap membawa keberuntungan (hari baik). Penentuan hari baik biasanya didasarkan pada kalender adat atau nasihat dari tetua adat untuk memastikan bahwa proses menenun dipenuhi dengan keberkahan.

Setelah kain selesai ditenun, dilakukan ritual penutupan yang berupa doa atau persembahan untuk mengucapkan rasa syukur. Beberapa daerah merayakannya dengan makan bersma dan tari-tarian.

Ritual sebelum menenun dan sesudahnya ini mencerminkan hubungan yang erat antara manusia, alam, dan spiritualitas dalam budaya Indonesia. Selain memohon keberkahan, ritual ini juga menjadi cara untuk menjaga kelestarian tradisi dan menghormati leluhur. Hal ini menjadikan kain tenun tidak hanya sebagai produk tekstil, tetapi juga sebagai simbol nilai budaya yang mendalam.

Dalam katalog Tenun Sikka yang dibuat oleh Pendopo Indonesia, ada cuplikan kalimat dari Daniel David dari Na'Ni House yang tepat menggambarkan hubungan ini:

"Mereka yakin bahwa di atas ada seorang Pencipta, ada alam, ada Ibu Bumi, dan ada leluhur. Jadi mereka mencoba mengungkapkan doa-doa mereka itu lewat kain. Inilah ungkapan jiwa mereka."

Nah, apakah ritual semacam masih terus dilakukan saat ini? Kompas.com mencoba menelusurinya di beberapa daerah di Flores. Ini ceritanya:

Teresia Iku duduk di sebuah kursi kayu di dapur rumahnya yang berada di Lewomada, desa terpencil di pesisir utara Kabupaten Sikka. Ia tak banyak bicara. Mulutnya memerah, sebab hampir seharian ia mengunyah sirih pinang yang terasa sedikit pedas, sepat, namun sekaligus manis.

Teresia mengenang, saat itu akhir Oktober 1987 dan rumahnya masih berdinding bambu, beralaskan tanah, dan atapnya dari ilalang. Untuk penerangan ia menggunakan lampu minyak tanah. Lampu-lampu itu diletakan di dapur, ruang tamu, dan kamar tidur.

Suasana batin Teresia malam itu sangat berbeda dari hari-hari sebelumnya karena ini adalah hari di mana ia akan melakukan ritual sebelum menenun.

Saat malam makin senyap, tidak ada suara selain gemuruh ombak yang terdengar kuat, Teresia memulai ritual dengan mengambil lampu minyak tanah yang berada di sudut dapur, dan menyalakan apinya. Sambil menenteng keranjang dari anyaman rotan, perempuan berusia 41 tahun itu melangkah ke arah pohon di samping rumah.

Di bawah pohon ada sebuah batu mesbah atau altar tua. Orang setempat menyebutnya watu lerowulan --watu berarti batu, lero adalah matahari, dan wulan adalah bulan-- yang biasa didapati di perkampungan di Flores. Di situ ia melangsungkan ritual wua malu bluro’on, yakni memohon tuntunan leluhur agar aktivitas yang akan ia kerjakan berjalan lancar.

Teresia mengambil sesajen dari dalam keranjang, seperti sirih, pinang, tembakau, dan kapur, lalu diletakkan di atas batu itu sembari melafalkan doa. Ia sejenak hening, membiarkan alunan ombak memberi irama di sisa malam, lalu masuk ke rumah dan melajutkan bercengkerama bersama anggota keluarga.

Keesokan paginya, Teresia mulai melakukan aktivitas menenun di halaman rumahnya. Ritualnya pada leluhur dikabulkan, kaena setelah empat hari tenunannya rampung dan semuanya berjalan tanpa halangan.

Di malam kelima, Teresia melakukan ritual pa’u ekak, yakni memberi sajian makan kepada nenek moyang. Ia meletakan hidangan, berupa nasi, ikan, dan telur, di atas watu lerowulan dan menyalakan lilin di atasnya.

Ritual ini merupakan bentuk ungkapan syukur karena pekerjaannya sudah selesai.

“Itu terakhir saya lakukan ritual, karena saya tidak sanggup lagi menenun. Saya tidak kuat duduk,” kenang Teresia saat ditemui di sebuah sanggar tenun di Dusun Bokang, Desa Lewomada.

Kini semuanya telah berubah, Teresia sudah berusia 77 tahun. Penglihatannya mulai terganggu, demikian pula pendengarannya. Meski begitu ingatannya masih sangat kuat.

Sambil membuat anyaman dari daun lontar, Teresia menuturkan bahwa saat ini para penenun jarang sekali melakukan ritual sebelum menenun. Sekalipun ada, bentuknya sudah berbeda, tidak seperti dulu.

"Kalau saat ini sudah tidak terlalu sakral. Sekarang hanya siram beras di empat sudut alat tenun, setelah itu langsung menenun," ucapnya lirih.

Padahal menurutnya ritual sangat penting dilakukan, karena tenun adalah warisan leluhur. Oleh sebab itu salah satu bentuk penghormatan terhadap leluhur adalah dengan ritual.

"Di dunia ini kita mesti libatkan leluhur dalam setiap pekerjaan kita, karena mereka yang meletakkan sejarah khususnya tenun ini," ucapnya.

Maria Magdalena Mey (43), seorang penenun rumahan di Dusun Bokang, Desa Lewomada, menuturkan, sejak usia 14 tahun ia sudah dilatih oleh ibunya untuk menenun. Ia juga diajarkan tentang ritual.

Namun saat ini ritual sebelum dan sesudah menenun jarang dilakukan. Ia menduga penyebabnya karena perkembangan jaman.

"Saya kadang buat (ritual), kadang juga tidak. Mungkin karena jaman sudah berubah," ujar Magdalena saat ditemui rumahnya.

Kendati demikian, semangatnya untuk menenun tak pernah pudar. Sebab, baginya, menenun selain identitas diri orang Lewomada, juga menjaga warisan leluhur.

Wilayah Lewomada sendiri dihuni oleh dua etnis, yakni Muhan dan Lamaholot. Keduanya memiliki motif kain tenun yang berbeda.

Etnis Muhan memiliki setidaknya tujuh motif kain tenun. Untuk pria ada tiga, yakni sae oihin, sae mitanan, dan sae buraan. Sementara untuk perempuan, ada empat motif, yakni moru, lodaran, kojagetak, klueren.

Kepala Desa Lewomada, Dominikus Pondeng berujar, saat ini pemerintah desa sedang berupaya memulihkan kembali tradisi yang mulai hilang, termasuk menenun.

"Ada beberapa motif kain tenun seperti kojagetak, klueren yang jarang dibuat, bahkan hampir punah. Ini yang sedang kita upayakan untuk dibuat kembali," ucapnya.

Selain mulai hilangnya ritual saat menenun, beberapa kelompok masyarakat juga khawatir jenis atau motif tenun dari daerahnya terancam kelestarian -- meski di beberapa tempat lain justru tercipta motif-motif baru.

Hal ini terjadi karena ketrampilan menenun dan membuat motif tradisional umumnya diturunkan secara lisan, dan tidak tercatat. Kemampuan itu diturunkan oleh ibu ke anak gadisnya, dengan cara mengamati dan lewat praktek langsung.

Kadang-kadang para penenun juga tidak mengerti apa makna pola-pola yang diajarkan pada mereka. Mereka tahunya nenek moyang selalu membuat kain seperti itu, tanpa paham alasannya.

Selain itu, di beberapa budaya, menurunkan keahlian membuat motif tertentu dianggap tabu, karena motif seharusnya muncul dari perenungan masing-masing orang, dan tidak bisa diajarkan.

Menurut penuturan Stephanie Octorina Saing, pendiri brand wastra Tinung Rambu, di daerah Mandeu, Kabupaten Bellu misalnya, kelompok perempuan penenun yang menjadi rekanannya memiliki kepecayaan bahwa jika seseorang mengajarkan motif yang rumit pada orang lain, ia seolah memberi kekuatan pada yang diajari dan akan membuatnya menjadi buta.

"Mereka memiliki kepercayaan seperti itu. Jika kita melanggar, harus ada ritual "pembayaran" adat agar pelakunya tidak menjadi buta," tuturnya di awal Desember 2024.

"Namun saya menduga kekhawatiran menjadi buta itu sebenarnya disebabkan oleh kurangnya penerangan di sana, sehingga seseorang yang harus mengajarkan motif rumit dengan cahaya terbatas, bisa rusak penglihatannya," lanjutnya.

Tidak adanya tradisi mencatat atau mengajarkan menenun secara terstruktur, ditambah beberapa kepercayaan seperti di atas, membuat regenerasi ketrampilan menenun menjadi terhambat.

Nah, jika dalam satu keluarga atau masyarakat tidak ada yang meneruskan ketrampilan menenun dan tidak memahami maknanya, maka "rahasia" membuat motif tertentu lambat laun bisa punah.

Namun benarkah banyak motif tenun tradisional berada di ambang kepunahan?

Kompas.com mencoba menelusuri beberapa motif khas daerah yang masih dibuat oleh penduduk setempat. Berikut kisahnya:

Tepat saat Matahari hendak terbenam, mobil dengan penggerak roda 4x4 yang saya tumpangi memasuki sebuah kampung yang terletak di perbukitan di wilayah Congkar, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur.

Sisa-sisa cahaya keemasan sang Mentari masih menyinari alat-alat tenun yang sedang dipakai membuat kain oleh para perempuan dewasa di sana.

Dari dalam mobil terlihat pintu-pintu dan jendela masih terbuka di rumah-rumah penduduk Kampung Wangkar, Desa Rana Mese.

Mobil yang saya tumpangi berhenti tepat di pertengahan kampung, persis di bawah sebuah pohon beringin besar. Saya bergegas turun dan mendatangi beberapa ibu yang sedang menenun.

Wihelmina Narma, 43 tahun, adalah satu dari sekian ibu yang saya temui pada suatu sore di awal Maret itu.

Kedua tangannya tampak telaten merangkai benang-benang yang telah diatur sejajar dan tegak lurus pada alat tenun berbahan kayu dan bambu.

Sesekali ia menarik sebilah kayu — bagian dari alat tenun — untuk merapatkan benang-benang yang telah ia rajut membentuk motif.

"Kami biasa dedang pada pagi hari dan sore hari. Sebelum berangkat dan setelah pulang kerja di sawah dan kebun," kata Wilhelmina. Dedang adalah bahasa lokal yang merujuk pada kegiatan menenun.

Menenun Puncatiti

Wilhelmina mengatakan, sama seperti ibu-ibu lainnya, pekerjaan pokoknya adalah bertani, selain mengurus rumah tangga.

Mereka memanfaatkan waktu sebelum berangkat dan setelah pulang dari sawah atau kebun untuk menenun, biasanya motif puncatiti, yang menjadi ciri setempat.

"Puncatiti adalah identitas kaum perempuan Congkar yang polos, jujur, tulus dan rendah hati."

Puncatiti adalah nama khas sarung atau kain yang ditenun oleh kaum perempuan di Congkar, wilayah yang berjarak sekitar 45 kilometer arah timur laut Borong, ibukota Kabupaten Manggarai Timur.

Berwarna dasar hitam, motif utama kain tenun puncatiti berbentuk garis lurus vertikal. Di dalam garis lurus itu terdapat sejumlah motif di antaranya motang ringgik, matang tondang, akik leka, saung tidam, matang tondang hum sua, akik leka hum empat, wela runus dan kali ruit.

Wilhelmina mengatakan, motif garis lurus dimaknai sebagai simbol ketulusan hati perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

"Puncatiti adalah identitas kaum perempuan Congkar yang polos, jujur, tulus dan rendah hati," katanya.

Martina Jinos (60), seorang penenun lainnya di Kampung Wangkar, juga menjelaskan hal serupa. Ia mengatakan, menenun puncatiti adalah warisan leluhur mereka sejak dahulu kala.

Para perempuan di wilayah Congkar, kata dia, biasanya belajar menenun dari ibu mereka. "Kami tidak tahu mengapa warna dasar hitam. Kami juga tidak pernah tahu cerita awal tentang kain puncatiti dan siapa yang menenun pertama. Tapi, orang tua kami hanya berpesan agar kaum perempuan terus menenun kain puncatiti," katanya.

Anastasia Ninging (50), seorang penenun lainnya mengatakan selain menjaga tradisi leluhur, menenun puncatiti juga mendatangkan keuntungan secara ekonomi.

Kalau pada zaman dulu puncatiti hanya digunakan untuk kebutuhan adat dan keluarga, sekarang bisa menghasilkan uang untuk menambah pendapatan.

Anastasia mengatakan, mereka biasanya menenun ketika ada yang memesan kain puncatiti. Selembar kain puncatiti, kata dia, dibandrol dengan harga 600-750 ribu rupiah.

Kendati harga itu tergolong murah, lanjutnya, tetapi cukup membantu untuk memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk membiayai pendidikan anak-anak mereka.

Minat menenun sudah menurun

Meski begitu, Wilhelmina, Martina, dan Anastasia mengatakan, saat ini, minat perempuan muda di kampungnya untuk menenun sudah menurun.

Alih-alih belajar menenun, perempuan muda di wilayah itu lebih memilih merantau atau mencari pekerjaan di kota.

Mereka menduga, menurunnya minat generasi muda untuk menenun, selain karena harga kain tenun yang murah, juga karena menenun dianggap sebagai pekerjaan ibu-ibu yang sudah lanjut usia.

"Sekarang mau ajar anak-anak muda untuk menenun itu sulit karena banyak yang sekolah juga," kata mereka.

Namun para penenun tidak menyerah untuk mempromosikan kain puncatiti. Salah satu cara yang mereka lakukan ialah mengenakan dan memperkenalkan kain tenun itu kepada tamu ketika mengikuti kegiatan, baik di kampung maupun di luar kampung. Mereka juga mempromosikannya lewat media sosial.

"Kain tenun puncatiti sangat unik dan memiliki nilai sejarahnya. Sebagai generasi muda di sini, kami terus mempromosikannya," kata Apolonaris 'Popin' Davianus, salah satu tokoh muda Congkar.

Selain promosi, kata Popin, mereka juga sudah mendaftarkan puncatiti untuk diakui sebagai hak kekayaan intelektual masyarakat Congkar.

"MPIG Manggarai Timur sudah mendaftarkan kain tenun puncatiti melalui Disperindagkop Manggarai Timur untuk diteruskan ke Kemenkumham RI," katanya.

Sementara itu, di tengah harganya yang murah dan minat generasi muda untuk menenun puncatiti yang terus menurun, Wilhelmina dan Anastasia berharap agar lembaga pendidikan di wilayah Congkar memberikan pelajaran khusus menenun supaya warisan leluhur itu terus lestari.

"Kami sangat khawatir suatu saat kain tenun puncatiti hilang," kata mereka.

Selain terjadi penurunan minat generasi muda untuk menenun, masalah lain yang dihadapi juga cukup beragam. Kain tenun yang dulu wajib dipakai dalam acara adat, makin jarang terlihat saat berbagai tradisi terkikis. Jika upacara adat makin jarang dilakukan, maka kebutuhan membuat kain tenun pun akan berkurang.

Di samping itu, biaya pembuatan juga menjadi persoalan. Para penenun seringkali kesulitan membeli benang karena ketiadaan uang. Hal itu diperparah dengan kesulitan pemasaran, dan keuntungan penjualan kain tenun yang tidak banyak, sehingga tidak cukup untuk modal menenun selanjutnya.

Problem tersebut ditemui saat Kompas.com mengunjungi penenun di Manggarai Barat yang memiliki kain bermotif Mata Manuk Kain ini pernah dipakai Delegasi KTT ASEAN di Labuan Bajo.

Perjalanan menuju Kampung Buas, Desa Ngancar, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) di bulan September 2023 itu tidaklah mudah.

Untuk menuju wilayah yang memiliki tenun khas tersebut, kami harus melalui jalan berbatu serta penuh debu, belum lagi musti menyeberangi jembatan darurat yang terbuat dari kayu di Kali Wae Lombur.

Perjalanan yang menantang membuat tidak banyak orang berkunjung ke sana, sehingga bisa diduga ketika Kompas.com tiba, suasana kampung cukup hening. Tidak ada suara musik seperti di kota. Yang ada hanya suara serangga tonggeret bersahut-sahutan dan angin menerpa daun-daun, menimbulkan bunyi sreeeek..

Namun dari bangunan pertama di ujung desa hingga di tengah kampung, terlihat banyak warga bercengkerawa di depan rumah sembari meneguk kopi. Mereka menegur kami dengan senyum ramah.

“Di sini belum ada listrik Negara, makanya kita tidak dengar musik dari rumah warga,” ujar seorang pemuda.

Setelah melewati belasan rumah, saya pun tiba di pusat kampung yang ditandai dengan adanya altar batu yang disebut Compang, dan satu pohon Mangga yang tumbuh tinggi berdaun rindang.

Di bawah pohon Mangga itu, seorang pria paruh baya tengah merentangkan kakinya sembari memegang benang di tangan.

“Di sini sejuk. Siang begini dalam rumah agak panas. Makanya saya memintal benang di sini,” ujar pria yang bernama Fransiskus Jelatan.

Bapak Fransiskus menyapa dengan ramah lalu mengarahkan kami ke salah satu rumah yang terletak di dekat kami memarkir kendaraan.

Saya melangkah menuju rumah yang ditunjukkan, yakni rumah berdinding papan dan anyaman bambu. Dari luar, rumah itu tampak sepi, namun saat kami masuk, ada seorang ibu yang tengah menenun kain.

Tangannya yang lincah memainkan alat-alat tenun, segera berhenti saat melihat kami masuk. Senyum ramah terpancar dari wajahnya. Ia berdiri lalu menyalami dan menyapa dengan sapaan akrab ala Manggarai.

Kami disuguhi kopi Manggarai dan sambil meyeruput kopi yang masih panas, kami berbincang-bincang soal aktivitas menenun yang dilakukan perempuan di Kampung Buas.

“Menenun merupakan pekerjaan kami setiap hari. Tidak ada kerja lain lagi. Di sini tidak ada sawah untuk kami bekerja,” tutur mama Karolina Andus mengawali perbincangan di Minggu (10/9/2023) siang.

Bagi Karolina, menenun sudah menjadi bagian kehidupannya. Ia mulai menenun sejak tamat sekolah dasar (SD). Berkat ketekunannya, mama Karolina bisa menenun berbagai motif dari Manggarai yang tidak semua orang bisa membuatnya.

Sejak 2013 lalu, ia juga telah membentuk kelompok tenun untuk mewadahi ibu-ibu penenun di kampung itu, namanya Kelompok Tenun Setia Janji Buas.

“Dari tenun ini kami bisa menghidupkan keluarga termasuk menyekolahkan anak,” ungkapnya.

Bagi Karolina, menenun tidak sebatas sebagai sumber ekonomi bagi keluarga. Lebih daripada itu, menenun adalah wujud dan upaya melestarikan warisan nenek moyang Manggarai.

Sejak dulu hingga kini, mama Karolina dan anggota kelompoknya menenun kain dengan motif utama Mata Manuk atau Mata Ayam.

“Motif Mata Manuk ini mengandung nilai budaya yang kuat. Sangat erat dengan kehidupan orang Manggarai. Makanya kami selalu jadikan motif Mata Manuk sebagai motif utama di setiap kain tenun yang kami buat,” ungkap Karolina.

Motif mata manuk menggambarkan kehidupan sosial serta religi masyarakat setempat. Manuk (ayam) merupakan sarana penyembahan kepada sang pencipta dan leluhur, dalam ritus-ritus adat. Ayam juga menjadi sarana perdamaian dan persaudaraan, serta simbol kejantanan dan keberanian, serta sebagai penolak bala.

“Setiap acara adat Manggarai, kami selalu menggunakan ayam. Ayam ini sebagai perantara kita yang hidup dengan nenek moyang atau leluhur serta sang pencipta,” terang Karolina.

Ia sudah belajar membuat tenun motif Mata Manuk dari orangtuanya sejak kecil. Pesan dari orangtuanya adalah agar ia melestarikan motif Mata Manuk hingga ke anak cucu.

Selain Mata Manuk, lanjut dia, ada juga motif lain di setiap kain tenun, yakni motif Ranggong (laba-laba), motif Woja (padi), dan motif wela ngkaweng .

Di tengah zaman yang serba modern, Kelompok Tenun Setia Janji, tetap mewarnai benang menggunakan pewarna alam. Mereka sama sekali tidak tertarik dengan pewarna kimia.

“Kami pakai pewarna alami dari tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar. Ada juga pewarna yang kita ambil di hutan. Para suami yang mencarikan di hutan,” tutur Karolina.

Selain menghemat biaya, dengan menggunakan pewarna alam, kain tenun akan memiliki ciri khas tersendiri. Warnanya agak gelap dan lembut saat disentuh.

“Mau dijual di mana pun di Labuan Bajo, pasti orang tahu ini tenun dari kampung Buas. Warnanya khas. Makanya kita tetap pertahankan pakai pewarna alam,” ujarnya.

Selain warna dan tekstur, kata dia, kain tenun dengan pewarna alami juga terasa adem saat dipakai.

Karena konsisten menjaga motif Mata Manuk sebagai motif utama dan menggunakan pewarna alam, Kelompok Tenun Setia Janji Buas, diberi kepercayaan untuk menenun kain yang dipakai para delegasi KTT ASEAN di Labuan Bajo pada Mei 2023 lalu.

Selain itu, Karolina sebagai ketua kelompok mendapat kesempatan untuk tampil di Goa Batu Cermin Labuan Bajo, sebagai salah satu spot wisata yang dikunjugi delegasi KTT ASEAN. Di sana ia mendemonstrasikan proses menenun hingga menghasilkan sebuah kain tenun dengan motif Mata Manuk.

“Bagi kami itu adalah kesempatan yang luar biasa. Sehingga saat dihubungi untuk menyiapkan kain tenun motif Mata Manuk, kami siapkan. Kemarin itu sesuatu yang luar biasa dan kami merasa sangat bangga hasil karya dari Kampung Buas bisa dikenakan oleh para pemimpin negara di ASEAN,” ujarnya.

Kain Tenun Mata Manuk pun menjadi populer setelah dikenakan delegasi KTT ASEAN. Namun, nasib penenunnya tidak sebagus popularitasnya.

Sejak puluhan tahun Karolina bersama ibu-ibu di Kelompok Tenun Setia Janji Buas masih mengalami banyak kendala terutama dari sisi pembiayaan untuk menenun kain dalam jumlah banyak.

“Dari dulu, kami sistemnya pesan dulu baru buat tenun. Tidak bisa buat dan tunggu orang beli, karena kami tidak mampu beli benang lalu buat kain tenun untuk simpan. Mati kami kalau sistem begitu,” ungkap Karolina.

Ia bersama anggota kelompoknya berharap bisa menenun dalam jumlah banyak seperti kelompok tenun yang lainnya. Dengan jumlah banyak, mereka berangan-angan bisa memasarkan hasil tenun di media sosial seperti Instagram, Facebook dan Tiktok.

“Sekarang kami belum berani main di media sosial, karena kami stok tidak ada. Kami tidak ada biaya mau tenun kain dalam jumlah yang banyak,” ungkapnya.

Mewakili kelompoknya, ia berharap kepada pemerintah atau lembaga BUMN dan BUMD, serta koperasi bisa mendukung pembiayaan Kelompok Tenun Setia Janji Buas, sehingga bisa memproduksi kain tenun dalam jumlah yang banyak. “Kita butuh biaya untuk beli benang dan kebutuhan lainnya,” katanya.

Selain keterbatasan biaya, pengrajin tenun susah untuk lebih produktif karena ketiadaan listrik. Meskipun letaknya tak jauh dari ibu kota Kecamatan Lembor, kampung Buas belum teraliri listrik.

“Kita sebenarnya bisa tenun di malam hari jika listrik Negara sudah masuk ke sini. Ini kan kami pakai pelita dan tenaga surya. Jadi tidak bisa kerja malam. Jadinya kami tenun di siang hari saja,” ujar Karolina diamini anggota kelompok lainnya.

Ia menyebut, beberapa tahun silam, Kelompok Tenun Setia Janji Buas sempat mendapatkan bantuan mesin untuk tenun dari Pemda Manggarai Barat. Namun, karena ketiadaan listrik, maka mesin itu pun mubazir.

Mereka menyimpannya setelah menerima bantuan. Namun karena takut mesinnya berkarat, mereka pun mengembalikan mesin itu ke Pemda Manggarai Barat.

“Kami sudah kasih kembali. Kan tidak bisa pakai tenaga surya itu barang. Lebih baik dikembalikan daripada rusak, padahal tidak dipakai,” ungkapnya.

Selain listrik, kondisi infrastruktur jembatan dan jalan menjadi penghambat pemasaran kain tenun dari kampung Buas.

Ia menyebut, pernah salah satu lembaga keuangan berniat untuk mendukung pembiayaan Kelompok Tenun Setia Janji Buas. Namun karena di sungai besar menuju kampung itu belum ada jembatan, lembaga itu mengurungkan niat untuk mengunjungi mereka. Di tambah lagi jalan masuk ke kamung masih berbatu dan banyak lobang.

“Mereka tidak mau ke sini karena akses jalan rusak. Katanya kendaraan tidak bisa lewat,” ungkapnya. “Di sini lengkap. Jalannya rusak, tambah tidak ada listrik,” sambung dia.

Mama Karolina menyebut, dirinya dan anggota kelompok sangat merindukan adanya rumah tenun supaya aktivitas mereka bisa terpusat di satu tempat, sehingga memudahkan koordinasi.

“Kami punya kerinduan itu, adanya rumah tenun. Kami bermimpi bisa menenun di satu rumah, sehingga kami tidak lagi menenun di rumah masing-masing. Selama ini kalau ada pesanan, saya bagi tugas ke setiap anggota untuk menenun. Tenunnya di masing-masing rumah,” tutur Karolina.

Mimpi mulia dari kelompok itu, jika ada rumah tenun, mereka akan mengajarkan anak-anak menenun. Mulai dari membuat pewarna alam hingga membentuk motif.

“Kami punya tanggung jawab untuk melestarikan kain tenun terutama motif mata manuk, karena ini adalah warisan dari nenek moyang orang Manggarai. Ini harus terus dilestarikan hingga ke anak cucu,” ungkapnya.

Berdasarkan cerita-cerita yang ditemui, para penenun di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam melestarikan kerajinan tenun. Hal ini tidak hanya memengaruhi kelangsungan tradisi tenun tetapi juga kesejahteraan ekonomi mereka. Beberapa masalah yang dihadapi penenun Indonesia antara lain:

Salah satu tantangan terbesar adalah minimnya minat generasi muda untuk meneruskan tradisi menenun, walau di beberapa budaya, seorang gadis yang akan menikah haruslah bisa menenun.

Proses pembuatan kain tenun yang rumit, memakan waktu, dan tidak selalu memberikan hasil yang ekonomis membuat anak muda cenderung beralih ke pekerjaan lain yang dianggap lebih menguntungkan. Hal ini menyebabkan regenerasi penenun terancam, terutama di daerah-daerah yang masih memegang kuat tradisi ini.

Selain itu, berdasarkan temuan di lapangan terlihat kecenderungan bahwa banyak penenun muda tidak sabar dan ingin mendapatkan hasil instan. Hal ini berdampak pada kualitas tenun yang dibuatnya.

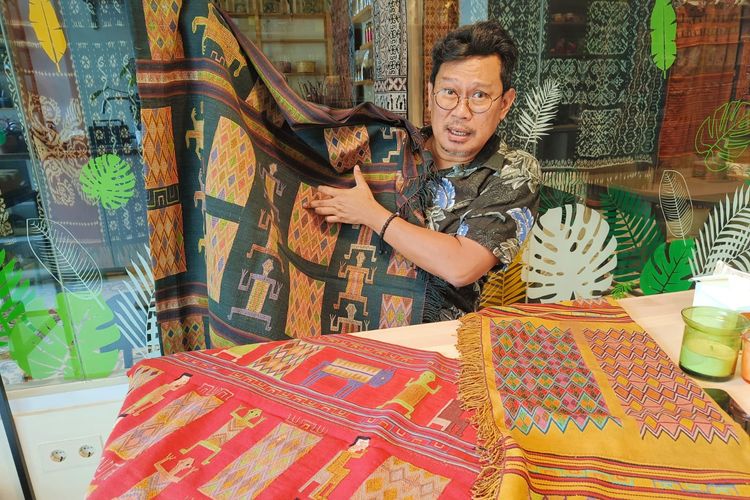

Lewi Cuaca, pengusaha sekaligus kolektor tenun yang kerap ditawari kain dari berbagai daerah, melihat ada perubahan dalam kualitas tenun yang didapatkannya.

"Dulu itu ketika mereka membuatnya dengan sungguh-sungguh, maka hasilnya lebih bagus. Kain menjadi lebih rapat dan motifnya detail," ujarnya kepada Kompas.com di tempat usahanya yang memamerkan banyak tenun indah di kawasan Bintaro, September 2023.

"Saat ini banyak yang ingin cepat selesai, jadi hasilnya juga berbeda. Apalagi saat ini banyak pilihan kgiatan untuk menghabiskan waktu selain menenun," lanjutnya.

"Dulu setiap habis pulang dari ladang, para perempuan akan menenun. Setelah selesai mengurus anak, habis panen, atau ada waktu luang, kegiatan mereka ya menenun. Sekarang kan lebih banyak gangguan. Ada godaan bermain ponsel, nonton sinetron dan lainnya. Jadi kalau ada permintaan menenun, tetap dibuat tapi ingin cepat selesai, jadinya dibuat yang motifnya besar-besar dan jadinya kadang kurang rapi."

Hal ini bisa jadi akan mengancam kelestarian motif-motif yang rumit dan sulit dibuat. "Dan banyak orang seperti saya, menyukai kain yang indah. Dan biasanya memang kain-kain tua lebih bagus, karena membuatnya umumnya lebih teliti, lebih rapi, lebih padat, dan tidak dikejar-kejar waktu."

Bahan baku untuk tenun, seperti benang dan pewarna alami, sering kali sulit diakses oleh para penenun lokal. Harga bahan baku yang semakin mahal memengaruhi biaya produksi, sementara pasar belum tentu siap membayar harga yang setara dengan kualitas dan usaha yang dicurahkan dalam membuat kain tenun. Ketergantungan pada bahan baku impor juga menambah masalah ini, terutama jika ada fluktuasi harga.

Pasar untuk produk tenun tradisional sering kali terbatas, terutama di daerah pedesaan. Meskipun permintaan akan tenun meningkat di kalangan pecinta budaya dan mode, banyak penenun yang kesulitan mengakses pasar yang lebih luas, seperti di kota besar atau internasional.

Kurangnya akses terhadap teknologi pemasaran modern dan jaringan distribusi juga membuat penenun kesulitan untuk menjual produk mereka secara efisien.

Penenun tradisional harus bersaing dengan produk tekstil pabrik yang dibuat secara massal dan dijual dengan harga jauh lebih murah. Produk pabrik ini, meskipun sering kali meniru motif tenun tradisional, tidak membutuhkan tenaga kerja sebanyak pembuatan tenun asli, sehingga harga jualnya bisa ditekan.

Hal ini membuat kain tenun asli menjadi kurang kompetitif di pasar yang didominasi oleh konsumen dengan anggaran terbatas.

Soal ini ada beberapa pendapat yang bertentangan, beberapa tidak keberatan dengan keberadaan industri tenun yang menghasilkan kain murah, lainnya menganggap industri tersebut mematikan tenn tradisional.

Dr. Ratna Panggabean berpendapat bahwa tenun industri bisa menjadi pilihan bagi mereka yang ingin mengenakan tenun tapi tidak mampu atau belum bisa beli tenun tradisional.

"Misalnya untuk pembuatan seragam, berapa lama yang dibutuhkan untuk membuat seragam bagi banyak orang? Belum lagi harganya. Jadi memakai tenun industri sah saja," ujarnya.

Di samping itu, tenun industri juga bisa menjadi jalan masuk bagi mereka yang ingin mengenakan tenun namun belum mampu beli yang tradisional. "Bila sudah suka, konsumen lama-lama pasti ingin memiliki yang bagus. Jadi jangan khawatir karena setiap karya ada pasarnya," tambah Dr. Ratna.

Sebagian besar penenun masih menggunakan teknik dan alat tradisional yang memerlukan waktu lama untuk menghasilkan selembar kain.

Meskipun teknik tradisional adalah bagian dari keunikan dan keindahan kain tenun, kurangnya akses terhadap inovasi teknologi yang bisa meningkatkan efisiensi tanpa mengorbankan kualitas menjadi tantangan tersendiri. Penerapan teknologi modern seperti pewarnaan dan desain digital juga masih terbatas.

Namun perlu diingat, bahwa pengenalan alat atau teknologi modern belum tentu sesuai dengan kebiasaan setempat. Hal ini diceritakan oleh Ibu Tjammy yang menanyakan bantuan alat dari sebuah perusahaan kepada penenun.

Misalnya ada perusahan yang membagi alat tenun ATBM pada warga sebagai bentuk CSR (Corporate Social Responsibility) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Namun rupanya teknik menenun daerah tersebut unik, dan membutuhkan alat berbeda, jadi alat yang dipakai tidak bisa digunakan.

"Di Labuan Bajo misalnya, ada pembagian Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM). Tapi ketika saya tanya apakah alatnya sudah dipakai, jawabannya, oh tidak mama, saya pakai untuk tahan atap," ujar Tjammy sambil tergelak.

Bantuan seperti itu sayang sekali, karena akhirnya hanya membuang-buang uang dan tidak tepat sasaran.

Selain itu, inovasi juga kerap terbentur kepercayaan setempat. Di beberapa daerah, seseorang tidak boleh membuat tenun dengan motif yang bukan dari daerahnya. Mereka juga tidak diijinkan menggabungkan motif dari keluarga ayahnya dengan motif dari keluarga ibunya. Konon akibatnya bisa gila.

Kerajinan tenun belum banyak dipromosikan secara luas, terutama di kalangan anak muda yang mungkin tidak sepenuhnya memahami nilai budaya dan ekonomi dari kain tenun. Kurangnya kampanye edukasi yang menyeluruh tentang pentingnya melestarikan tradisi menenun serta nilai-nilai di balik setiap motif tenun membuat generasi muda merasa asing dengan warisan ini.

Promosi dalam hal ini bisa bersifat kelembagaan atau secara kekeluargaan dan masyarakat. Misalnya penggunaan tenun untuk setiap acara budaya, akan membuat permintaan terus ada sehingga tenun selalu laku dan dibuat.

Lewi Cuaca, pebisnis dan kolektor tenun mencontohkan kain ulos yang dipakai warga di Sumatra Utara, terutama suku Batak. "Karena kain itu menjadi barang yang wajib dipakai dalam upacara adat seperti pernikahan, maka kain itu ada dan diproduksi terus."

"Nah, hal ini juga yang sebaiknya dilakukan terhadap kain-kain tenun dari daerah lain. Itulah mengapa upacara adat dan tradisi berperan penting dalam menjaga kelestarian tenun," ujarnya di awal September 2023.

Selain itu event yang mengekspos budaya sudah berkurang. Artinya kesempatan orang memakai kain juga semakin jarang. Jadi harusnya event budaya lebih banyak diselenggarakan.

Pewarna alami merupakan salah satu aspek yang penting dalam pembuatan tenun tradisional. Namun, banyak penenun yang beralih ke pewarna kimia karena lebih mudah diakses dan lebih murah.

Penggunaan pewarna kimia ini tidak hanya mengurangi nilai ekologis dari produk tenun tetapi juga bisa berdampak buruk pada lingkungan jika tidak dikelola dengan baik.

Motif tenun tradisional sering kali digunakan tanpa izin oleh industri fashion besar tanpa memberikan kompensasi yang layak kepada para penenun atau komunitas asalnya. Minimnya perlindungan hak kekayaan intelektual atas motif tradisional ini mengakibatkan penenun kehilangan potensi pendapatan dan penghargaan atas kreativitas mereka.

Perubahan iklim dan krisis lingkungan juga mempengaruhi para penenun, terutama mereka yang bergantung pada bahan baku lokal seperti tanaman serat alami dan pewarna alami. Ketidakpastian cuaca dan degradasi lingkungan dapat mengganggu pasokan bahan baku ini, mengakibatkan penurunan produksi.

Berbagai masalah di atas, tertuang dalam kisah para penenun yang ditemui di Kampung Wangkar, Desa Ranamese, Kecamatan Congkar, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur.

Saat Kompas.com berkunjung di hari Sabtu (11/3/2023), pukul 18.00 wita, Anastasia Ninging (50), Regina Inus (54) dan Petronela Evi (46) sedang duduk di lantai semen rumah mereka sambil merentangkan kaki untuk menenun kain.

"Menenun kami lakukan untuk menghormati dan menghargai warisan leluhur orang Congkar khususnya leluhur perempuan."

Rumah berdinding kayu yang mereka tempati masih mendapatkan sedikit cahaya Matahari walau saat itu senja sudah menjelang.

Jari jemari mereka lincah mengendalikan alat tenun untuk membuat Puncatiti, kain tenun khas warga masyarakat Kecamatan Congkar. Motif kain ini merupakan warisan leluhur yang dipergunakan untuk berbagai keperluan adat dan juga dijual bila ada yang berminat.

Satu per satu benang halus dengan warna berbeda dimasukkan secara horisontal di jajaran benang vertikal sehingga membentuk motif menggunakan peralatan dedang dari kayu bulat dan bambu tipis.

"Orang Congkar menyebut tenun itu dengan nama lokalnya, Nae. Kalau orang bertanya kepada saya saat saya sedang dedang, saya menjawabnya dedang Nae puncatiti. Menenun kami lakukan untuk menghormati dan menghargai warisan leluhur orang Congkar khususnya leluhur perempuan," jelas Petronela.

Meski demikian, menenun bukanlah pekerjaan utama. "Saya biasa menenun kain tenun puncatiti pada pagi hari dan sore hari. Sebelum berangkat kerja di sawah dan kebun, saya bangun subuh untuk dedang. Kemudian saya melanjutkan pada sore hari," ujarnya.

Anastasia menjelaskan, pekerjaan pokok mereka adalah bekerja di kebun dan sawah, sedangkan menenun merupakan kerja sampingan di saat waktu kosong.

"Kalau ada orang yang pesan kain puncatiti, baru saya kerjakan pesanan tersebut. Kalau tidak ada yang pesan, saya fokus kerja di sawah dan kebun," jelasnya.

Anastasia menceritakan, sejak tamat sekolah dasar, ia belajar menenun dari mamanya. Pertama-tama, ia melihat mamanya menata peralatan tenun. Kemudian ia mengamati bagaimana jari tangan mamanya memasukkan benang helai demi helai. Satu kain puncatiti diselesaikan dalam dua minggu atau satu bulan tergantung waktu luang.

"Awalnya saya melihat mama menenun. Saya duduk di sampingnya. Jadi melihat sambil belajar. Di saat itulah mama mengajarkan saya cara dedang kain puncatiti, hingga saya bisa menenun seperti sekarang ini," jelasnya.

Saat ini, lanjut Anastasia, ia bisa menghasilkan dua kain tenun puncatiti dalam sebulan atau satu kain dalam dua minggu, tergantung waktu kosong," jelasnya. Artinya ada penghasilan sebulan sebesar Rp 1.200.000; bila ada orang pesan.

Menurut para penenun, mereka biasa menjual kain puncatiti dengan harga Rp 600.000 untuk satu lembar kain dengan motif tersebut, sedangkan biaya beli benang di toko Rp 300.000; untuk satu kain.

"Kalau dihitung-hitung harga jual dan beli bahannya, saya masih rugi karena proses menenun itu membutuhkan waktu lama dan sangat sulit. Butuh kesabaran, ketenangan dan fokus untuk menghasilkan satu kain tenun puncatiti," jelasnya.

Bila dikurangi harga benang, maka penenun hanya mendapatkan Rp 300.000, artinya tenaga dan keahlian mereka hanya dihargai kurang dari Rp 22.000 per hari, lebih rendah dari gaji seorang ART di kota besar yang bisa mendapatkan Rp 40.000 hingga Rp 50.000 untuk pekerjaan setengah hari.

Tetangga Anastasia, Regina Inus saat ditemui Kompas.com sore itu juga sedang menyelesaikan satu pesanan kain tenun puncatiti.

Regina mengatakan, baginya, menenun kain dilakukan supaya tidak lupa warisan leluhur, khususnya leluhur kaum perempuan di Kampung Wangkar.

"Saya bisa menenun sejak tamat sekolah dasar tahun 1983, belajar dari mama saya. Kini saya bisa menenun beberapa motif sesuai pesanan," jelasnya.

Warna dasar kain tenun puncatiti adalah warna hitam, sedang motif di kainnya ada delapan. Ke delapan motif itu dalam bahasa Congkar yaitu, motang ringgik, matang tondang, akik leka, saung tidam, matang tondang hum sua, akik leka hum empat, wela runus dan Kali ruit.

"Saya dan mama-mama di Kampung Wangkar sudah bisa menenun delapan motif ini. Biasanya ada satu motif yang lebih menonjol di satu kain puncatiti. Memang dalam satu kain itu ada delapan motif, namun satu dibuat lebih menonjol untuk bisa membedakannya," jelasnya.

Motif kain tenun puncatiti berbentuk lurus dari atas ke bawah, atau vertikal, tidak ada motif berbentuk horizontal dalam kain tersebut. Ini yang membedakan kain tenun puncatiti dengan kain tenun lainnya di wilayah Manggarai Raya.

"Dulu saat saya belajar menenun, mama saya memberi pesan bahwa anak perempuan harus bisa menenun supaya merawat, melestarikan dan menjaga warisan nenek moyang, khususnya kaum perempuan di kampung, (anak loe, pecing dedang, tuing anak loe dedang). Selain itu, hasil kain tenun bisa menghasilkan uang untuk membeli beras, jagung dan keperluan adat istiadat," jelasnya.

Regina, mengatakan, kalau tidak kerja di kebun dan sawah, ia bisa menghasilkan tiga kain tenun puncatiti dalam satu bulan. Harga jual kain tenun puncatiti Rp 600.000 per satu lembar kain.

"Kalau saya fokus menenun, untuk sebulan bisa menghasilkan uang sebesar Rp 1.800.000; kalau dijual dengan harga Rp 600.000; tetapi kadang-kadang tidak langsung laku, tergantung orang pesan baru ada pemasukkan," jelasnya.

Menurut Regina, hasil penjualan kain tenun puncatiti umumnya dipakai untuk biaya pendidikan anak sekolah dan membantu ekonomi keluarga.

"Saya jual kepada orang yang membutuhkan kain puncatiti baik di kampung maupun kalau ada orang yang pesan dari Kota Labuan Bajo, Ibukota Kabupaten Manggarai Barat. Biasanya, saya menenun sesuai motif yang dipesan oleh pembeli. Selain itu, kain ini untuk keperluan selimut dan acara adat di kampung," jelasnya.

Karena ingin melestarikan adat, ia mengajari anak perempuannya agar bisa menenun. Satu anak perempuannya sudah bisa menenun. Anak gadisnya itu sudah mengikuti pelatihan menenun di pusat Industri Kecil Menengah (IKM) Rana Tonjong, tapi saat ini sedang merantau ke Kalimantan. Satu anak gadisnya yang lain sedang mengenyam pendidikan Sekolah Menengah Atas di Kota Ruteng, Ibukota Kabupaten Manggarai.

"Kami sulit mewariskan dan melatih anak gadis di kampung ini untuk menenun karena mereka sekolah SMA di kota. Selain itu anak gadis tidak banyak yang berminat menenun lagi," jelasnya.

Menurut Regina, di Kampung Wangkar, ada 100 mama yang bisa menenun kain tenun puncatiti. Namun semuanya melakukannya sebagai kerja sampingan tatkala ada waktu luang.

"Kerja pokok kaum perempuan bekerja di kebun dan sawah bersama suami. Kalau ada orang pesan, saya baru menenun setelah pulang dari ladang. Biasanya tempat menenun itu di dalam rumah dan di antara rumah dapur dan rumah induk," jelasnya.

Dikatakan Petronela, zaman dulu, empat kain tenun puncatiti bisa ditukar dengan seekor kuda untuk keperluan adat istiadat. Selain itu, kain tenun puncatiti juga bisa ditukar dengan sebidang tanah.

"Kain tenun puncatiti di zaman dulu bahannya dari olahan kapas sehingga tidak luntur saat dicuci, beda dengan bahan benang yang beli di toko, kainnya bisa luntur saat dicuci," jelasnya.

Anastasia, Regina dan Petronela, berharap lembaga pendidikan dari tingkat SD, SMP, dan SMA melatih siswi di lembaga pendidikan yang ada di Kecamatan Congkar untuk menenun kain supaya warisan ini tidak punah.