Pekerjaan media tidak hanya mencari dan atau mengumpulkan fakta. Tidak pula kerja media sekadar melaporkan fakta. Semestinya, kerja media juga tak semata soal sumber penghidupan tetapi panggilan hidup pula.

JAKOB Oetama, kami memanggilnya Pak JO, meninggal dunia pada Rabu (9/9/2020). Menjaga dan memaknai warisannya, apalagi peninggalan nilai, merupakan salah satu cara kami—mungkin juga kita—berduka.

Di antara sekian banyak, salah satu warisan Pak JO adalah jurnalisme makna. Istilah ini bermula dan muncul dari pidato pengukuhan Doktor Honoris Causa dalam Bidang Komunikasi dari Universitas Gadjah Mada untuk Jakob Oetama.

Gelar kehormatan tersebut diserahkan pada 17 April 2003. Judul pidatonya, Antara Jurnalisme Fakta dan Jurnalisme Makna.

Kami sajikan salinan utuh naskah lengkap pidato tersebut sebagaimana dokumen digitalisasi pidato tersebut. pada bagian pertama.

Lalu, sekelumit catatan kecil tentang Jakob Oetama dan Kompas.com sebagai salah satu media digital di Kelompok Kelompok Kompas Gramedia, menjadi bagian tersendiri dari tulisan obituari ini.

Pidato Penerimaan Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa

dalam Bidang Komunikasi dari Universitas Gadjah Mada

Yogyakarta, 17 April 2003

DALAM dunia media masa, dua hal berlangsung hampir serentak di Indonesia. Datangnya kebebasan pers hasil reformasi pro demokrasi serta berlangsung revolusi teknologi informasi yang menghasilkan ICT (Information and Communication Technology).

Ada gejala yang perlu diteliti, dan cukup menarik perhatian. Yakni bahwa kehadiran media informasi dan komunikasi serba teknologi itu, pada gilirannya bukan mematikan informasi dan komunikasi tatap muka dan lewat forum tradisional lainnya, akan tetapi justru menggalakkannya. Demikianlah kabar-kabur dan informasi juga ramai dilakukan dalam pertemuan di rumah ibadah, di pasar, di pertemuan-pertemuan tatap muka lainnya.

Sudah sejak semula dipahami, informasi tidak pernah merupakan arus satu arah. Senantiasa dipersepsikan sebagai dua arah, multiarah, berinteraksi. Demikian kuat tabiat dan kebutuhan komunikasi sebagai ekspresi diri maupun sebagai proses komunikasi, sehingga apa pun sistem sosial politik yang berlaku, esensialia informasi dan komunikasi itu terus berlangsung.

Informasi tidak pernah merupakan arus satu arah.

Dewasa ini mulai terdengar pendapat yang bernada mengeluh. Bahwa akhirnya, masyarakat bukan saja kaya akan jaringan informasi yang teknologi maupun yang tradisional, yang lokal maupun yang global, masyarakat bahkan mulai kebanjiran informasi. Informasi yang dipersepsikan sebagai sumber pengetahuan, mulai dikhawatirkan sebagai sumber kecemasan.

Hampir tidak ada yang mampu memastikan berapa banyak dan berapa jenis informasi mampu diterima seseorang, atau suatu masyarakat dalam suatu waktu. Dewasa ini mulai terdengar pendapat yang bernada mengeluh tentang lubernya informasi. Lubernya informasi tidak lain berarti bahwa ada jenis informasi yang bukan saja tidak sempat diolah akan tetapi sama sekali tidak mungkin dipakai.

Kekhawatiran lain tentang kontradiksi yang tidak mudah dipecahkan. Pada satu pihak masyarakat diperkaya dengan jaringan informasi yang didukung teknologi tinggi yang dalam prosesnya meningkatkan akumulasi seperti belum pernah disaksikan sebelumnya. Namun di pihak lain kekhawatiran juga mulai meningkat apakah dengan itu informasi tradisional dihancurkan. Informasi yang dipersepsikan sebagai sumber pengetahuan, mulai dikhawatirkan sebagia sumber kecemasan.

Perkembangan itu menghidupkan lagi debat, sesungguhnya apakah fungsi informasi dan komunikasi itu? Sekedar menyajikan informasi dengan memaparkan kejadian dan persoalan ataukah menyajikannya sedemikian rupa, sehingga khalayak menangkap dan memahami arti dan maksa kejadian dan masalah itu.

Dalam surat kabar, sudah lama ditinggalkan, pandangan – di antaranya dikemukakan oleh C.P Scott dari The Manchester Guardian, bahwa “comment is free but facts are sacred”. “Opini itu bebas, tetapi fakta adalah suci”. Reportase faktual yang memisahkan fakta dan opini berkembang sebagai reportase interpretasi, reportase yang mendalam, yang investigatif dan reportase yang komprehensif.

Pencarian makna berita serta penyajian makna berita itulah yang semakin merupakan pekerjaan rumah dan tantangan media

Bukan sekedar fakta menurut urutan kejadiannya, bukan fakta secara linier, melainkan fakya yang mencakup. Disertai latar belakang, proses dan riwayatnya. Dicari interaksi tali temalinya. Diberi interpretasi atas dasar interaksi fakta dan latar belakangnya. Ditemukan variabel-variabelnya. Dengan cara itu berita bukan sekedar informasi tentang fakta, berita sekaligus menyajikan interpretasi akan arti dan makna dari peristiwa.

Lambat laun, bahkan pencarian makna berita serta penyajian makna berita itulah yang semakin merupakan pekerjaan rumah dan tantangan media. The search of meaning dan the production of meaning. Bukankah hal itu berarti, tidak lagi berlaku suatu jurnalisme yang obyektif, melainkan yang berlaku adalah jurnalisme yang subyektif. Prof. De Volder ahli etika media dari Universitas Leuven, Belgia sudah dalam tahun 50 -an menyebutnya sebagai obyektivitas yang subyektif.

Subyektivitasnya itu apa? Tentu saja bukan suka atau tidak suka, bukan pula prasangka, tidak juga kepentingan pribadi dan partisan. Subyektif dalam arti, secara serius, secara jujur, secara benar, secara profesional mencoba mencari tahu secara selengkap-lengkapnya, mengapa peristiwa itu terjadi dan apa arti dan maknanya.

Demikianlah cara kerja jurnalisme yang berobyektivitas subyektif, bukan saja terikat dan wajib mematuhi kode perilaku dan kode kerja wartawan. Diperlukan hal-hal lain yang perlu dimiliki wartawannya secara individual, secara kolegial dan secara bersama dalam lembaga tempat mereka bekerja ialah lembaga media yang bersangkutan.

Sikap dan cara kerja yang dipersyaratkan ialah cara kerja bebas dan independen tetapi disertai pertimbangan atas akal sehat, kepekaan serta komitmen.

John C. Merill mengisyaratkan sosok wartawan dan media yang diperlukan agar pencarian dan the production of meaning bisa tercapai. Ia lukiskan sebagia sosok wartawan “yang berpikir dan merasa, yang rasional sekaligus sensitif, yang berdedikasi kepada dunia obyektif di luar “sana” dan kepada dunia subyektif di dalam “sini”. Sikap dan cara kerja yang dipersyaratkan ialah cara kerja bebas dan independen tetapi disertai pertimbangan atas akal sehat, kepekaan serta komitmen.

Atau seperti dilukiskan dengan indah oleh Paul Tillich “Orang hidup dalam makna artinya hidup di atas validitas yang lengkap, yakni validitas akal sehat, estetis, etik dan religius".

Intensi atau tujuan menjadi pedoman bagaimana interpretasi atau arti akan diberikan setiap kali media berjumpa dengan kenyataan. Dan interpretasi itu diberikan lewat kelebihan kata-kata, gambar serta sosok audio visual.

Tidak ada salahnya dipaparkan lagi, modal sosial dan modal intelektual yang diperlukan agar jurnalisme interpretatif atau jurnlaisme komprehensif atau jurnalisme obyektif yang subyektif dapat bekerja secara profesional dan karena itu juga secara bertanggung jawab.

Dalam keadaan supply informasi normal saja, pekerjaan media adalah pekerjaan seleksi. Tidak semua kejadian dan masalah, baik yang jatuh dari langit alias spot news maupun yang mengendap dalam masyarakat alias trend news, semuanya bisa masuk media. Kelewat banyak supply bagi ruang dan tempat yang sanggup menampung.

Seleksi, memilih, itulah pekerjaan media.

Seleksi, memilih, itulah pekerjaan media. Memilih selalu berimplikasi ukuran, kriteria, kualifikasi. Maka orang pun maklum, kriteria itu misalnya bahwa peristiwa dan masalah itu menarik. Menarik secara psikologis dan manusiawi, menarik karena makna dan pengaruhnya yang praktis. Selera publik, mau tidak mau menjadi pertimbangan. Sebab pada dasarnya, lewat media, berita bukan dibagi gratis tetapi dijual, dipasarkan, dipersaingkan.

Maka interaksi antara media dan khalayak merupakan suatu proses dan cara kerja yang ibarat terus berlaku dan berlangsung dari A sampai Z, artinya dalam seluruh proses kerja media.

Kriteria menarik atau tidak menarik, berarti atau tidak berarti terutama secara teknis, tidaklah memadai untuk mendudukkan media sedemikian rupa, sehingga mampu memenuhi tugasnya ialah memberi informasi, melangsungkan komunikasi serta menangkap arti dan makna dari suatu peristiwa dan masalah.

Lagi pula, seperti halnya dewasa ini di negara mana pun dan dalam sistem politik apa pun, media bukan lagi sekedar media informasi dan komunikasi secara sempit. Makna peristiwa dan masalah menjadi jelas, luas lagi dalam, tatkala justru ditempatkan pada posisi dan interaksi dengan persoalan-persoalan besar bangsa dan negaranya.

Media untuk bisa melaksanakan tugasnya secara memadai, memerlukan pada dirinya perangkat lunak visi, pandangan kemasyarakatan, misi sebagai pengejawantahan posisi dan peran yang akan diambilnya di tengah kenyataan persoalan masyarakat serta arah tujuan pembangunan masyarakat.

Memang demokrasi yang menjamin kebebasan dan hak individual serta kesetaraan. Namun sekaligus juga demokrasi yang bisa bekerja efektif untuk mengikis sumber-sumber unfreedom lainnya dan menurut Amartya Sen itu mencakup ”kemiskinan maupun tirani, kesempatan ekonomi yang terbatas maupun perampasan sosial, kelalaian fasilitas publik, intoleransi serta aktivitas berlebihn dari negara represif.”

Kiranya tanpa menyetujui pemakaian istilah the end of history, pengamatan Francis Fukuyama benar, di mana-mana kini berlaku sistem ekonomi pasar dan sistem demokrasi liberal. Tetapi jangan dilalaikan konteks dan seluruh lingkungannya yang berbeda bagi berlakunya demokrasi liberal dan ekonomi pasar itu.

Latar belakang, riwayat, sikap dasar, nilai dan kepercayaan mempengaruhi produk yang dihasilkan oleh sebutlah proses demokrasi liberal maupun ekonomi pasar.

Setiap bangsa mempunyai formulasi tujuan eksistensinya sebagai bangsa dan negara. Ada faktor-faktor idiil dan rasional yang berlaku umum. Ada realitas-realitas sosial, geopolitik dan lain-lain yang memberi ruang bagi pencarian dan perumusan sendiri. Ada identitas. Ada prioritas. Ada persoalan-persoalan spesifik.

Dari tugas media yang mencakup itulah, muncul pemahaman, bahwa media untuk bisa melaksanakan tugasnya secara memadai, memerlukan pada dirinya perangkat lunak visi, pandangan kemasyarakatan, misi sebagai pengejawantahan posisi dan peran yang akan diambilnya di tengah kenyataan persoalan masyarakat serta arah tujuan pembangunan masyarakat.

Visi dan misi lebih jauh diuraikan dalam suatu kerangka referensi. Pemikiran, pemahaman serta preferensi perihal hal-hal pokok yang menyangkut perikehidupan bangsa dan negara. Bagaimana memahami pluralisme. Bagaimana memahami warisan budaya secara kritis. Bagaimana menempatkan individualitas dan kebersamaan. Bagaimana menumbuhkan ekonomi yang sekaligus memberikan perbaikan hidup bagi rakyat banyak.

Bagaimana memahami semacam proses yang hampir-hampir seperti usaha menemukan kembali Indonesia, Reinventing Indonesia. Memberikan jiwa, semangat dan energi baru kepada Republik, memberi makna aktual dan kongkrit kepada otonomi. Menjadikan salahguna kekuasaan alias KKN sebagai musuh bersama, sebagia tantangan bersama, sebagai ujian kita sebagai bangsa akan lulus berjajar dengan bangsa-bangsa lain atau tidak.

Media bekerja dengan melakukan seleksi. Seleksi yang disertai beragam kriteria dan beragam kategori kerangka referensi untuk menyajikan makna atau meaning kepada publik.

Apa yang oleh John Naisbitt pernah disebut sebagai Global Paradox, semakin tampak. Jaringan global merambah ke Nusantara, tetapi pada waktu yang sama identitas-identitas lokal ibarat meledak penuh energi di mana-mana. Ekspresi seni budaya, ekspresi sosial ekonomi, ekspresi politik, ekspresi emansipasi kemanusiaan.

Dalam arena informasi dan komunikasi yang marak, khalayak masih tetap harus memilih. Inilah yang juga menarik dari dinamika media. Media bekerja dengan melakukan seleksi. Seleksi yang disertai beragam kriteria dan beragam kategori kerangka referensi untuk menyajikan makna atau meaning kepada publik.

Sebaliknya, khalayak juga tetap raja. Ia berhak memilih dan khalayak melakukan pemilihan, setiap hari, setiap saat. Adalah Menlu Singapura Rajaratnam yang dalam tahun 70-an berolok, sesungguhnya pekerjaan yang paling demokratis ialah pekerjaan wartawan. Khalayak pembaca sebagai konstituennya melakukan pilihan setap hari, bukan lima tahun sekali.

Persaingan terjadi antara sesama media. Bisnis media ialah bisnis persaingan yang ketat. Persaingan memperoleh khalayak pembaca, pendengar atau penonton dan persaingan untuk memperoleh iklan. Menjadilah media benar-benar suatu lembaga yang dimensi bisnisnya tidak main-main. Harus juga ditangani dan dikelola secara professional.

Dalam persaingan pasar itulah, akhirnya bisnis media bermuara. Gejalanya bertambah hari bukan bertambah surut, justru semakin ramai. Masuk akal, jika pengembangan dan pengelolaan bisnis media itu pun membangkitkan ketegangan. Ketegangan di antara sesama bagian-bagian dalam media, terutama antara bagian editorial, pemasaran dan periklanan. Misalnya seberapa jauh dan dalam sosok bagaimanakah, iklan rokok dapat dimuat dalam media. Ada perbedaan kebijakan antara satu media dengan lainnya.

Kemajuan media di negeri kita, kecuali oleh isinya, ditentukan oleh kemampuan mengelola bisnisnya.

Agak terlambat pemahaman dan perhatian media terhadap aspek bisnis dari lembaganya. Surat kabar Indonesia berasal dari zaman pergerakan dan perjuangan kemerdekaan. Surat kabar Indonesia bermula dari pamflet perjuangan. Isi menjadi nomor satu. Barulah kemudian, pemahaman perihal pentingnya pengelolaan bisnisnya muncul.

Untuk selanjutnya, kemajuan media di negeri kita, kecuali oleh isinya, ditentukan oleh kemampuan mengelola bisnisnya. Juga dalam lingkungan ini, media Indonesia sedang memasuki era baru. Era baru yang sangat dipicu oleh perkembangan ekonomi global termasuk berlakunya perjanjian AFTA.

Apakah dengan berlakunya kebebasan dalam sistem demokrasi, perbedaan dan benturan antarmedia dan kekuatan-kekuatan lain dalam masyarakat maupun dalam pemerintah, lantas berakhir? Baru saja kita alami pengalaman Mingguan Tempo. Baru saja kita ikuti sengketa hukum antara pengulas pasar modal Lie Chin Wei dengan Komisaris Bank Lippo. Masih terngiang-ngiang kritik pedas Presiden Megawati Soekarnoputri terhadap media.

Perbedaan, konflik dan salah paham antara media dengan publik, demikian pula antara media dengan power that be, dengan pemerintah, tidak akan berakhir. Mungkin lebih ramai, karena dipicu oleh kesempatan dan kebebasan yang dilindungi dan dikehendaki oleh demokrasi.

Terhadap pemerintah, mungkin media bisa menggunakan kebebasannya secara lebih leluasa tanpa beban. Terhadap publik dan berbagai kelompoknya yang pandangan hidup dan persepsinya tentang kehidupan beragam dan bisa sensitif, media akan cenderung lebih hati-hati.

Untuk membedakan norma, lingkungan dan pedoman kerja antara media dengan bentuk-bentuk kekuatan dan kekuasaan lainnya, terutama kekuasaan pemerintah, dibedakan antara politic of values, politik nilai-nilai dan Realpolitik atau power politics.

Kiranya orang tidak salah paham dan beranggapan, kekuasaan dalam otokrasi dan demokrasi itu berbeda. Dalam otokrasi kekuasaan cenderung bersalah guna. Dalam demokrasi kekuasaan cenderung bersih. Persepsi itu salah. Kekuasaan baik dalam otoraksi maupun dalam demokrasi, sama tabiatnya, cenderung bersalah guna.

Karena kekuasaan cenderung bersalah guna maka dalam demokrasi kekuasaan harus dikontrol, dikoreksi, diminta pertanggungjawaban.

Yang membedakan bukanlah tabiat kekuasaan tetapi sikap dan konsekuensi yang diambil. Karena kekuasaan cenderung bersalah guna, maka dalam demokrasi kekuasaan harus dikontrol, dikoreksi, diminta pertanggungjawaban. Hal semacam itu tidak terjadi sepenuhnya pada sistem otokrasi.

Maka amatlah jelas, betapa penting dan menentukan arti kontrol, koreksi dan pertanggungjawaban. Betapa penting kebebasan pers yang membuat media bisa dan wajib melakukan tugas tersebut.

Mudah dipahami, antara media sebagai pengemban politik nilai dan pemerintah sebagai pengemban Realpolitik terbentang peluang untuk berbeda pendapat, berbeda penilaian dan berbeda kepentingan. Terbukalah bukan saja perbedaan, tetapi konlfik, benturan. Terhadap kekuatan publik berlaku hal yang sama.

Perlu diakui dan dihormati aturan main yang disepakati sesuai dengan negara hukum. Yakni bahwa segala sesuatu jika tidak dengan mediasi, haruslah diselesaikan menurut proses dan aturan hukum. Tidak main hakim sendiri.

Meskipun lingkungan media adalah politics of values, sementara domain penguasa adalah Realpolitik alias politics of power, terbentang pula kesempatan bukan saja berinteraksi tetapi bekerja sama. Media biarpun beratribut politics of values tidaklah lantas berada di menara gading. Sebaliknya, Realpolitik maupun politics of power tidak berarti kosong nilai, buruk, tidak adil, represi.

Ada lingkungan sekaligus batas yang eksistensinya diperlukan serta eksistensinya harus dihargai oleh semua pihak termasuk oleh media. Yakni sebut saja, adanya wilayah dari the possible, the feassible, the workable, wilayah yang membuat maksud baik dan rencana baik pemerintah dan masyarakat dapat dilaksanakan.

Media ikut memperluas ruang kemungkinan, ruang dari yang feasible dan possible.

Segi inilah akhir-akhir ini, dalam euphoria kebebasan demokrasi, kurang atau tidak diperhatikan. Juga kurang diperhatikan perlunya proses. Salah satu perbedaan antara otokrasi dan demokrasi, diantaranya, adalah proses. Otokrasi ibarat tekan knop dari atas, maka proses cepat dan tidak penting. Demokrasi di antaranya ditunjukkan dengan bekerja lewat proses, proses menurut aturan main.

Apakah contoh dari suatu kebijakan yang haruslah feasible, kecuali baik. Hapuskan semua utang luar negeri. Putuskan hubungan dengan lembaga-lembaga luar negeri. Apa gantinya. Disebut diantaranya pajak, memang ideal dan sudah seharusnya. Tetapi bagaimana menambah pembayar pajak yang dari 215 juta penduduk, dewasa ini 2 juta saja yang membayar pajak.

Kata Lucien Pye, di antaranya memang di situlah peranan media. Pemerintah cenderung melihat segala sesuatu terbatas, sulit, tidak feasible. Sebaliknya, DPR dan partai-partai politik memandang segala sesuatu mudah dan amat feasible. Medialah yang menunjukkan jalan tengah, jalan yang benar-benar atau feasible atau tidak feasible. Media ikut memperluas ruang kemungkinan, ruang dari yang feasible dan possible.

Namun semua itu tidaklah mengurangi atau menggeser, tugas media yang sebenarnya, ialah mencari dan menghadirkan makna dari peristiwa dan masalah, besar dan kecil. Kesetiaan dan kemampuannya melaksanakan tugas itu akan membuat, media berhak atau tidak berhak berperan sebagai suara hati bangsanya, the conscience of a nation.

Pencarian makna lewat karya jurnalis kiranya tidak berhenti sampai sekedar laporan.

Penyelesaian suatu masalah sampai masalahnya benar-benar secara praktis dan selesai bukanlah tugas media. Tetapi jika jurnalisme mencari makna dan pencarian itu pun bepedoman kepada politics of values bukannya politics of power, pencarian makna lewat karya jurnalis kiranya tidak berhenti sampai sekedar laporan.

Lagi pula laporan komprehensif berusaha memaparkan seluruh persoalan berikut aneka macam latar belakang, interaksi serta prosesnya.

Kebanyakan persoalan adalah persoalan yang menyangkut kepentingan bahkan kepentingan berbagai pihak. Maksudnya agar setiap pihak memperoleh bagian yang adil dan dengan demikian masalah diselesaikan.

Seperti disebutkan di atas, sekurang-kurangnya dua faktor mempengaruhi cara kerja media. Yang pertama, revolusi teknologi informasi. Revolusi itu menghasilkan media-media baru yang demikian besar dampak teknologinya sehingga Marshall McLuhan melahirkan ungkapan "the medium is the message". Pesan media bukanlah isinya, tetapi pesan media adalah teknologi medium itu sendiri. Teknologinya mempengaruhi dan menentukan sosok isi.

Pesan media bukanlah isinya, tetapi pesan media adalah teknologi medium itu sendiri. Teknologinya mempengaruhi dan menentukan sosok isi.

Faktor kedua ialah perubahan dan perkembangan masyarakat yang kini berlangsung dalam interaksi global. Begitu banyak perubahan, begitu intensif interaksi global dan lokalitas, sehingga warga merasa kehilangan makna. Agar hubungan antara kejadian dan masalah-masalah itu. Apa pula arti dan maknanya.

Demikianlah dalam teori dan praktek jurnalisme berkembang cara kerja media yang dikenal sebagai jurnalisme komprehensif, jurnalisme in depth, jurnalisme investigatif.

Dicari bukan sekedar fakta dan masalah yang tampak. Tetapi latar belakang, riwayat dan prosesnya, hubungan kausal maupun hubungan interaktif.

Orang lewat media bukan sekedar ingin tahu, bukan berwacana saja, tetapi ingin memahami arti dan makna peristiwa tersebut.

Selanjutnya khalayak tidak hanya ingin tahu makna, tetapi juga ke mana arah dan semangat penyelesaiannya.

Lagi pula, jika dipikir lebih jauh, apakah artinya makna, tahu duduknya perkara, jika dalam persoalan-persoalan yang mendesak dan strategis, pencarian dan pendekatan solusi tidak ditawarkan. Kembali berlaku disini tuntutan politics of value, bahwa pendekatan dan arah solusi haruslah bermuatan keadilan, persamaan, pembelaan kepada yang lemah dan kepada yang banyak.

Wartawan mestilah cerdas serta memiliki pengetahuan dan pemahaman elementer.

Barangkali terasa diulang-ulang, namun perlu kiranya dikemukakan lagi: bahwa kecuali perlengkapan visi, kerangka referensi, kerja jurnalisme komprehensif serta pilihan-pilihan atas politics of value, untuk sanggup secara memadai melakukan tugasnya, wartawan mestilah cerdas serta memiliki pengetahuan dan pemahaman elementer, sekurang-kurangnya, perihal fakta dan persoalan yang akan diliput dan dipaparkan secara komprehensif.

Tampil silih berganti fenomena yang sebagai pemberi informasi, komunikasi serta makna, wartawan tidak bisa lain kecuali berusaha keras untuk memahaminya.

Media harus memahami lebih jauh, mengapa korupsi, kolusi dan nepotisme merajalela. Apa akar permasalahannya? Latar belakang struktur dan budaya feudal menyuburkan. Demikian pula paham feudal bahwa power is privilege. Warisan sejarah bisnis yang diungkapkan dengan setiap penguasa ada koneksi bisnisnya. Tertimpa oleh sikap hidup kapan lagi. Merajalelanya konsumerisme dan hilangnya rasa malu.

Mengapa Korea Selatan, Thailand, Malaysia, Filipina dan Vietnam kini melangkah lebih maju dari Indonesia? Mereka sudah keluar dari krisis, kita belum? Apakah sekedar karena jumlah penduduk Indonesia lebih besar, 215 juta, menghuni negeri kepulauan, amat majemuk, lemah dan feodal budayanya.

Kebangkitan demokrasi dalam milenium ketiga disertai kebangkitan rakyat. Kebangkitan rakyat berjenjang dari akar rumput lewat beragam organisasi politik, social dan keagamaan berlanjut. Juga disertai lahir dan tumbuhnya gerakan masyarakat madani. Tetapi perannya belum tampak dan bermakna dalam membawa perubahan.

Culture matters, budaya kita bicara, tulis Samuel P. Huntington dan Laurence E. Harisson. Budaya yang mana misalnya dikutip pengalaman antara Ghana dan Korsel, sama-sama posisi dan data ekonominya dalam tahun 70-an, tetapi kini dalam tahun 2000 ibarat bumi langit kesenjangannya.

Kultur yang mana? Ethika Protestan? Revolusi Meiji, Konfucian, Ascetisme Gandhi, Ascetisme Hatta. Kita punya, kita bahkan termasuk kaya budaya. Bagaimana menjadikan budaya Indonesia sebagai pemicu kemajuan, pemicu pemerintah yang bersih, pemicu hidup hemat, kerja keras, berencana serta membangun social trust alias kepercayaan sosial yang kuat, kreatif, produktif.

Barangkali tidak lagi memadai jika sekedar pendidikan yang mencerdaskan, harus juga pendidikan yang mencerahkan.

Terdorong motivasi ikut serta menggerakkan kebangkitan, reveille dan reformasi, media ikut berwacana, barangkali tidak lagi memadai jika sekedar pendidikan yang mencerdaskan, harus juga pendidikan yang mencerahkan. Bukan saja akal, tetapi akal budi, emosi dan spiritualitas yang sekaligus ditumbuhkembangkan pada anak dan warga Indonesia.

Wacana! Ya, wacana. Amatlah subur dewasa ini. Beragam forum diselenggarakan untuk wacana. Sampai-sampai mulai ada yang mengingatkan, dalam wacana pun jangan sampai orang kebablasan. Perlu belajar dari negara-negara Amerika Latin, yang nasibnya sejauh ini seperti hanya jatuh bangun.

Di sana wacana oleh para komentator dan oleh kaum intelektual umumnya begitu tertimpa inflasi, sehingga seorang kolumnis terkenal melukiskannya dengan istilah “todologi”. Menurut Carlos Alberto Montano, todologi ialah kemampuan untuk bicara tentang hal apa pun tanpa sikap tahu diri dan tanpa pengetahuan. Todologi celakannya, ikut membentuk “cosmovision” Amerika Latin. Yakni pandangan hidup yang sekedar dan terbatas pada ngomong melulu.

Bukan dalam makna itulah wacana yang dilakukan lewat media. Wacana dalam arti yang serius, disertai usaha sungguh-sungguh untuk memahami persoalan serta bertujuan memperkuat wacana demokrasi.

Wacana membuka kesempatan bagi lembaga-lembaga publik untuk berpartisipasi dalam urusan hidup bersama. Lewat wacana itu masyarakat madani dibentuk dan diperkuat. Selanjutnya masyarakat madani membangun jaringan yang sekaligus merupakan jaringan kultur, nilai dan makna demokrasi dalam masyarakat.

Janganlah wacana merosot menjadi todologi, asal ngomong dan hanya ngomong!

Wacana dalam istilah Anthony Giddens, “democratizing of democracy” merupakan tugas pokok media. Setiap hari orang bisa merasakannya. Termasuk menjelaskan proses demokrasi itu bagaimana serta apa pula tanggung jawab dan tujuannya.

Namun tidak ada salahnya orang belajar dari pengalaman negara Amerika Latin. Janganlah wacana merosot menjadi todologi, asal ngomong dan hanya ngomong!

Kemarin, kini atau hari esok, sungguhlah tinggi tugas media. Pendekatan developmentalism seperti yang diusahakan sejak tahun 70-an atau kini sejak 5 tahun lalu, pendekatan Development as Freedom, sama-sama merupakan pilihan yang jika akan berhasil, haruslah memenuhi syarat-syaratnya. Misalnya syarat bahwa segala sesuatu haruslah diolah menjadi rencana dan program. Rencana dan program harus dilaksanakan. Dulu get things done, cukup efektif. Kini gejala todologi yang lebih kuat.

Harapan besar menyertai reformasi, bahwa dalam pemerintahan dan kekuasaan yang demokratis, kecenderungaan bersalahgunanya kekuasaan, wewenang dan kesempatan akan terkendali. Sejauh ini, orang dibuatnya kecewa. Bukan berkurang justru menjadi-jadi.

Pemerintah bertugas eksekutif, melaksanakan, get things done. Partai-partai politik mengontrol dan menyalurkan aspirasi rakyat. Partai-partai politik tidak sendirian. Kebangkitan demokrasi abad 21 disertai kebangkitan masyarakat madani. Ada jalur representasi dan ada jalur partisipasi. Namun semua itu masih menunjukkan taraf coba-coba tanpa disertai pemahaman yang jelas serta komitmen yang tinggi dan konsisten.

Apa peranan media? Kecuali menjelaskan duduknya perkara, membuka dialog dan mengontrol juga setiap kali menangkap tanda dan isyarat. Tanda dan isyarat perubahan serta perkembangan zaman yang besar pengaruhnya terhadap perikehidupan bangsa dan negara.

Demikianlah suratkabar berani mengambil risiko memasang jati diri dan simbol profesinya sebagai Amanat Hati Nurani Rakyat. Tidaklah berlebihan, tidah tahu diri, mempertaruhkan diri kelewat tinggi serta tanpa disadari menempatkan diri pada penilaian serta pengadilan publik.

Tetapi dalam segala zaman, kondisi dan sistem, akhirnya, the bottom line dari suatu surat kabar, bukankah mencoba dengan tahu diri dan rendah hati menyampaikan apa sesungguhnya yang merupakan aspirasi dan dambaan publik untuk perikehidupannya.

Macam-macam formulasi dipakai oleh beragam media. Mengungkap dan menyampaikan kebeneran yang menyangkut perikehidupan bersama. Kewajiban surat kabar adalah kepada pembacanya dan kepada publik, bukan kepada kepentingan pribadi pemegang sahamnya.

Surat kabar tidak boleh menjadi sekutu dari kepentingan khusus apapun dan pihak mana pun. Surat kabar haruslah fair dan bebas, independen dalam pandangan kemasyarakatannya serta dalam pandangannya terhadap siapa pun.

Kebebasan ialah kesempatan untuk menjadi baik. Perbudakan adalah kepastian untuk menjadi lebih buruk.

Ketika lewat suatu proses jatuh bangun, uji coba, ketegangan dan tarik menarik suatu surat kabar menunjukkan sosoknya sebagai Un journal c’est un monsieur, pastilah pergulatannya telah panjang. Meskipun telah panjang, pergulatan akan terus menyertai kehadiran dan peranannya.

Amatlah elokuen jawaban Albert Camus atas pertanyaan, apakah jika pers bebas, dengan sendirinya pers adalah baik. Jawab wartawan dan filsuf Prancis tersebut: “Jika pers bebas, bisa baik, bisa buruk. Baik untuk pers maupun untuk manusia. Kebebasan ialah kesempatan untuk menjadi baik. Perbudakan adalah kepastian untuk menjadi lebih buruk”. Tetapi siapa pun membicarakan kebebasan, baik ilmuwan, publik, pemerintah dan media sendiri cenderung tidak akan mengatakannya dengan gagah berani dan amat percaya diri.

Kebebasan ialah kebebasan memilih. Memilih bukan pekerjaan sederhana. Juga dengan sikap dan pandangan sebagai penyangga politics of value pilihan tetap sulit. Sebab senantiasa ada dua dunia yang dihadapi, dunia realita yang obyektif di luar sana serta dunia subyektif di dalam sini.

Pilihan perlu disertai pertimbangan akal sehat, kepekaan dan komitmen. Bahkan ada yang mengingatkan isyarat Sorean Kierkegaard, agar pilihan dilakukan “in fear and trembling in anguish” – dengan rasa takut dan cemas.

Kecemasan bukanlah pertanda kelemahan, kecemasan pertanda rasa tanggung jawab. Tugas media seperti “to afflict the powerful and comfort the afflicted” adalah tugas yang disertai kecemasan. Yakni Kecemasan yang menurut theology Paul Tillich adalah pertanda serta proses interaksi munculnya keberanian.

Kecemasan justru bagian dari proses membersitkan vitalitas. Vitalitas diperlukan oleh setiap pekerjaan, terutama oleh profesi wartawan. Vitalitas adalah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu melebihi sosok pribadinya tetapi tanpa kehilangan sosoknya.

Vitalitas lagi-lagi dikaitkan dengan tujuan pekerjaan apalagi jika pekerjaan itu masuk kategori profesi.

Dalam proses yang paralel dengan “democrating of democracy” inilah persoalan yang terutama sedang digeluti oleh masyarakat media. Bagaimana memberi makna kepada profesi wartawan dan bagaimana melaksanakan pesan Albert Camus, bahwa dengan kebebasan peri kehidupan harus menjadi lebih baik.

Kemarin ibaratnya, masalah yang dihadapi oleh pers Indonesia adalah “freedom from”. Sekarang pun freedom from belum sepenuhnya selesai dan memang tidak akan pernah selesai. Aturan main dan aturan main itu ialah etika dan hukum, itulah yang harus terus dikokohkan dan dibuat efektif.

Meskipun freedom from belum sepenuhnya memuaskan, kiranya semakin mendesak sisi yang lain bagi pers, ialah freedom for. Untuk apa kebebesan yang dimiliki pers.

Hampir-hampir hapallah wartawan akan arti kebebasan pers bagi terciptanya forum wacana, untuk menginterpretasikan berita, untuk menghibur yang papa dan menggugat yang mapan, untuk mengontrol dan mengkritik pemerintah serta untuk memperbaharui masyarakat.

Pekerjaan media harus dibuat lebih spesifik dengan menangkap dan memahami kondisi dan gejala zaman.

Pekerjaan media harus dibuat lebih spesifik dengan menangkap dan memahami kondisi dan gejala zaman. Kondisi, keadaan, masalah-masalah riil bangsa dewasa ini. Serta perubahan dan gejala yang dibawa oleh perkembangan zaman. Di satu pihak globalisasi, di lain pihak kebangkitan dan ekspresi lokal.

Kenapa tidak tampak hasrat bangkit mengejar ketinggalan, ketika orang mengikuti analisa, kali ini, yang akan memanfaatkan revolusi industri baru ialah India dan Cina. Kepercayaan, Trust dan Social Trust, modal pergerakan dan perjuangan Indonesia Merdeka. Juga modal pembangunan masyarakat bangsa dari kemajemukan menjadi satu masyarakat bangsa yang ber-Bhineka Tunggal Ika.

Tanah air! Dari tanah air, dari masyarakat, dari alam, laut, daratan dan kepulauan, dari keragaman sumber alam, kekayaan penghuni hutan dan lautan, dari ekspresi seni budaya bangsa, kita bangun Indonesia Baru.

Reinventing Indonesia! Menemukan kembali Indonesia. Jangan-jangan itulah yang mendesak dewasa ini. Kembali ke persoalan media! Freedom from tetapi sekaligus freedom for.

Masyarakat pers Indonesia telah memiliki buku pintar dan kode perilaku profesionalnya. Pers Indonesia memiliki sejarah panjang. Sejarah yang parallel sekaligus berinteraksi dengan kebangkitan, pergerakan dan perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Pers memang harus melaksanakan tugasnya “in fear and trembling in anguish“

Dan lagi-lagi, jika mencoba menangkap dan memahami kondisi, keadaan serta tantangan dewasa ini, begitu berakumulasinya persoalan dan begitu miskinnya visi dan kepemimpinan – pers memang harus melaksanakan tugasnya “in fear and trembling in anguish“.

Kecemasan dan ketakutan bukan sebagai tanda kelemahan, melainkan sebagai isyarat tanggung jawab dan membersitnya vitalitas.

Demikianlah, kesetiaan akan sejarah dan warisan terus dipupuk secara kreatif dan kritis.

Diperkuat kemampuan professional untuk mengembangkan pengetahuan umum yang sistimatis. Diperkuat orientasi dan komitmen bagi kepentingan orang banyak. Kontrol diri oleh Kode Etik Profesional yang disepakati.

Hadir di antara kita wartawan-wartawan senior yang sangat dihormati oleh masyarakat media. Dan yang untuk saya sekaligus adalah tempat saya belajar, seperti di antaranya saudara Rosihan Anwar.

Kepadanya, juga kepada Ibu Herawati Diah, rekan-rekan senior yang telah mendahului kita di antaranya Saudara P.K. Ojong, Bapak Wonohito, Hetami, Sakti Alamsyah, Zus Tuti dan Bung Azis, Rorimpandey, kepada rekan dan sahabat saya Manuhua yang sedang sakit di Makassar, tokoh kebebasan pers Indonesia Bung Mochtar Lubis, saya sampakan hormat dan rasa syukur saya.

Kehormatan besar yang dianugerahkan oleh Universitas Gadjah Mada kepada saya untuk merekalah kehormatan itu saya persembahkan.

Prof. John C. Merril membedakan sosok wartawan dengan mengambil tamsil mitologi Romawi yakni dewa Apollo dan Dionisius.

Tanpa ragu preferensi pilihan ialah kepada sosok wartawan “Apolonisian”. Dilukiskan sosok wartawan Apolonisian sebagai: “pribadi yang berpikir dan merasa yang rasional tetapi juga sensitif, yang peduli terhadap fakta maupun perasaan, yang berdedikasi terhadap dunia obyektif 'di luar sana' dan terhadap dunia subyektif 'di dalam sini'".

Sosok wartawan dikatakan demikian oleh mahaguru Missouri School of Jurnalism itu sebagai pada esensinya seorang pesinthesa yang rasional, seorang wartawan yang mampu secara sadar mengembangkan falsafah jurnalistik yang menggabungkan ketegangan, kebebasan, akal sehat dan kewajiban.

Pekerjaan media bukan saja profesi tetapi panggilan hidup.

Kepada siapakah preferensi pilihan itu ditujukan dari mimbar yang terhormat dan terpelajar ini?

Kepada rekan-rekan wartawan muda yang akan melanjutkan pekerjaan media. Pekerjaan media bukan saja profesi tetapi panggilan hidup. Tugas ikut mencerahkan anak bangsa tugas membangun masyarakat madani, tugas membawa masyarakat kepada komitmen dan kehendak menyejahterakan bangsa, tugas-tugas itu patut dan menuntut komitmen wartawan sebagai panggilan hidup!

Mengapa saya. Mengapa bukan rekan-rekan yang lain? Disertai pertanyaan itu, kehormatan ini saya terima dengan sikap tahu diri “nobles oblige” , kehormatan itu membawa tanggung jawab.

Kepada Majelis Guru Besar Universitas Gadjah Mada, kami sekeluarga menyampaikan terima kasih. Kami sampaikan pula terima kasih kepada Rektor Universitas Gadjah Mada Prof. Dr. Sofian Effendi. Terima kasih pula kepada promotor Prof. Dr. Mulyarto.

Adalah rekan-rekan dari jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Sospol Gadjah Mada yang pertama melontarkan prakarsa. Masukan di antaranya dari sebagian masyarakat pers Indonesia.

Sepanjang hayat dalam suka maupun duka, kami “Praci dino”, setiap hari berterima kasih dan bersyukur.

Dan pada kesempatan ini rasa syukur dan terima kasih meluap kepada keluarga, kepada orang tua, kepada para guru, kepada rekan-rekan.

Sungguh benar pandangan James Redfield, penulis “The Celestine Prophecy” , bahwa yang terjadi dalam perjalanan hidup sebagai koinsidensi, sesungguhnya adalah Penyelenggaraan Ilahi.

KepadaNyalah, kepada Yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah saya dan keluarga dan rekan-rekan dan kita semua yang hadir di sini melantunkan puji syukur.

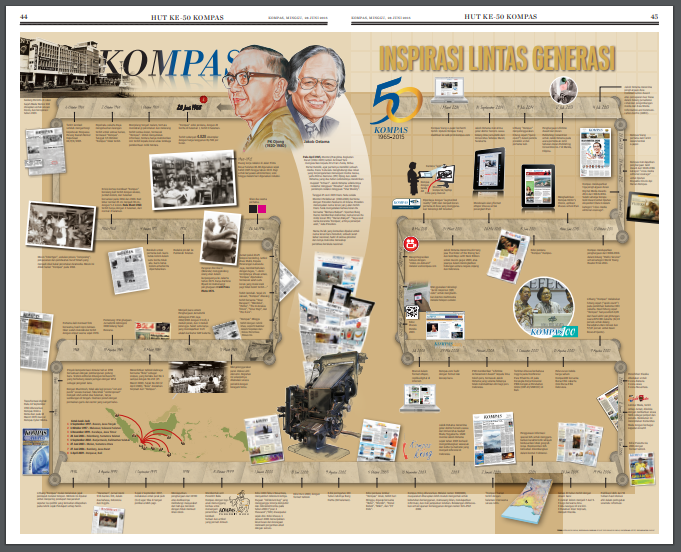

PADA 2019, kami merayakan ulang tahun ke-88 Jakob Oetama. Salah satu yang kami buat untuk Pak JO adalah video tentang perjalanan digital yang antara lain mengawali kelahiran Kompas.com.

Kompas.com tidaklah lahir tiba-tiba. Visi digital ini telah jauh-jauh hari diperkirakan oleh salah satu pendirinya: Jakob Oetama.

Setiap tahun, jamak bagi keluarga besar Kelompok Kompas Gramedia menggelar perayaan ulang tahun untuk Jakob Oetama, salah satu pendirinya.

Pada hari-hari sekitar 27 September di setiap tahun, aneka karya dari beragam unit bisnis dalam Kelompok Kompas Gramedia hadir sebagai wujud syukur atas sosok dan kiprah Jakob Oetama.

Lalu, pada 2016, Kompas.com mengemas sosok dan kiprah Jakob Oetama dalam kanal Visual Interaktif Kompas (VIK) The Legacy Jakob Oetama. Saat itu, Pak JO berusia 85 tahun. Aneka nilai warisan Pak JO, tidak hanya jurnalisme makna, dirangkum dalam VIK tersebut.

Klik tautan ini atau gulirkan layar di dalam frame di bawah ini untuk menyimak perjalanan hidup dan nilai-nilai Jakob Oetama yang tertuang dalam format visual interaktif ini:

Hari ini dan hari-hari ke depan adalah tugas kami memberikan makna atas tugas-tugas kehidupan yang harus terus dijalani dan dihadapi. Tidak sekadar menjalani dan menghadapi, tetapi sebesar-besar usaha untuk menjadikannya lebih baik.

Ndherekaken kondur, Pak JO....