DERETAN gedung bertingkat, trotoar yang lebar, serta taman kota yang rindang di pusat Kota Jakarta menuai konsekuensi.

Bak magnet, kenyamanan di ruang terbuka itu menarik muda-mudi yang tinggal di daerah penyangga Ibu Kota untuk datang dan beraktivitas di sana.

Dalam sekejap, pusat ekonomi-bisnis itu berubah wajah menjadi arena sosialisasi kaum muda suburban.

Bagi mereka, bertandang ke pusat kota metropolitan tentu berbeda dari sekadar jalan-jalan ke alun-alun di kotanya. Enggan tampil jelek di hadapan warga Ibu Kota, mereka memilih bersolek.

Tidak heran bila salah satu wadah untuk mengekspresikannya adalah dengan mengenakan busana yang nyentrik dan unik.

Baca juga: Menilik Gaya Gen Z Berbelanja

Awalnya, kehadiran mereka tak disadari, atau mungkin tak ingin disadari. Kreator konten media sosial kemudian “memotret” kehidupan mereka melalui wawancara singkat seputar daerah asal, outfit yang digunakan, hingga gaya berpacaran.

Pasangan Roy-Jeje dan Bonge-Kurma adalah yang paling mendapat perhatian publik karena kisahnya membuat orang-orang bergumam “ada-ada saja anak zaman sekarang.”

Kelompok pendapat publik terbagi menjadi dua. Sebagian mencibir aksi anak-anak muda itu. Banyak yang mengatakan, keberadaan mereka dapat merusak citra Jakarta sebagai pusat mode.

Ada pula yang tega mengatakan, mereka hanyalah anak-anak kampung kurang kerjaan. Bahkan, ada yang mencela gaya berbusana mereka sebagai sesuatu yang norak.

Ditambah fakta bahwa sampah berserakan sehingga membuat area itu menjadi kumuh semakin menyudutkan mereka. Memperkuat narasi bahwa para remaja itu tidak laik untuk menginjakkan kaki di Ibu Kota.

Tetapi, belum sampai mencapai puncaknya, narasi “kebencian” terhadap mereka justru beroleh simpati. Tidak sedikit orang yang menganggap bahwa aksi mereka hanyalah bentuk kreativitas kaum muda.

Ada pula yang mengaitkannya dengan kurangnya ruang publik di daerah penyangga Jakarta sehingga mereka berbondong-bondong mencarinya di pusat Ibu Kota. Bahkan, ada yang menyebut bahwa anak-anak itu mengangkat kembali tren street fashion.

Intinya, kelompok pendapat ini tidak mempermasalahkan kehadiran mereka. Sebaliknya justru dianggap memeriahkan Jakarta.

Eskalasi pendapat dua kelompok itu kemudian mengerucut pada sebuah definisi yang menggambarkan keeksentrikan generasi Z di landmark Kota Jakarta itu, yakni “Citayam Fashion Week.”

Baca juga: "Citayam Fashion Week, Gen Z, dan Limbah Fashion yang Tak Disadari

Meskipun aktivitas mereka di sana bukan melulu soal mode busana, para lovers dan haters tampaknya sepakat bahwa unsur itulah yang menjadi titik temu dalam mendefinisikan kegiatan mereka.

Menggunakan julukan itu, para lovers dan haters pun akhirnya bisa bersatu membicarakan seluk-beluk aktivitas mereka dari perspektifnya masing-masing.

Pembicaraan dari beragam sudut pandang membuat kehadiran para remaja itu semakin populer hingga detik ini, termasuk soal hubungan cinta dan benci di “Citayam Fashion Week” yang rupanya masih menarik untuk diulas.

Peneliti dari Universitas Multimedia Nusantara (UMN) Consulting Elissa Dwi Lestari mengungkapkan, pro kontra keberadaan “Citayam Fashion Week” tidak bisa dilepaskan dari adanya gap kelas sosial-ekonomi yang “bertubrukan” di pusat Ibu Kota.

Profil masyarakat di daerah Sudirman-Dukuh Atas, tempat para muda-mudi itu nongkrong, adalah kaum pekerja yang terdiri dari generasi Y dan milenial. Dua generasi ini terbilang sudah cukup mapan dari segi finansial.

Sementara itu, jumlah generasi Z di area bisnis itu terbilang sedikit. Sebab, usia mereka saat ini baru menginjak pendidikan menengah, atas, tinggi, dan baru segelintir yang memasuki dunia kerja.

"Keberadaan mereka tidak diakui sebagai subkultur yang dominan."

Elissa D. Lestari

Di satu sisi, generasi pendahulu memiliki perspektif bahwa generasi Z suburban sedang mencari identitas diri. Bahkan, generasi Z dipandang sebagai kategori usia yang masih mudah untuk dipengaruhi tren serta lingkungan sekitarnya.

Singkat kata, ada kecenderungan generasi pendahulu menganggap sebelah mata generasi di bawahnya.

“Ada perbedaan generasi, perbedaan status ekonomi. Maka, terjadilah persepsi gen Z yang berasal dari lingkungan suburban itu norak dan kampungan. Akhirnya keberadaan mereka tidak diakui sebagai subkultur yang dominan,” ujar Elissa kepada tim JEO Kompas.com, beberapa waktu lalu.

Di sisi lain, tidak demikian bagi Generasi Z. Mereka mempunyai karakteristik berbeda dari generasi pendahulu.

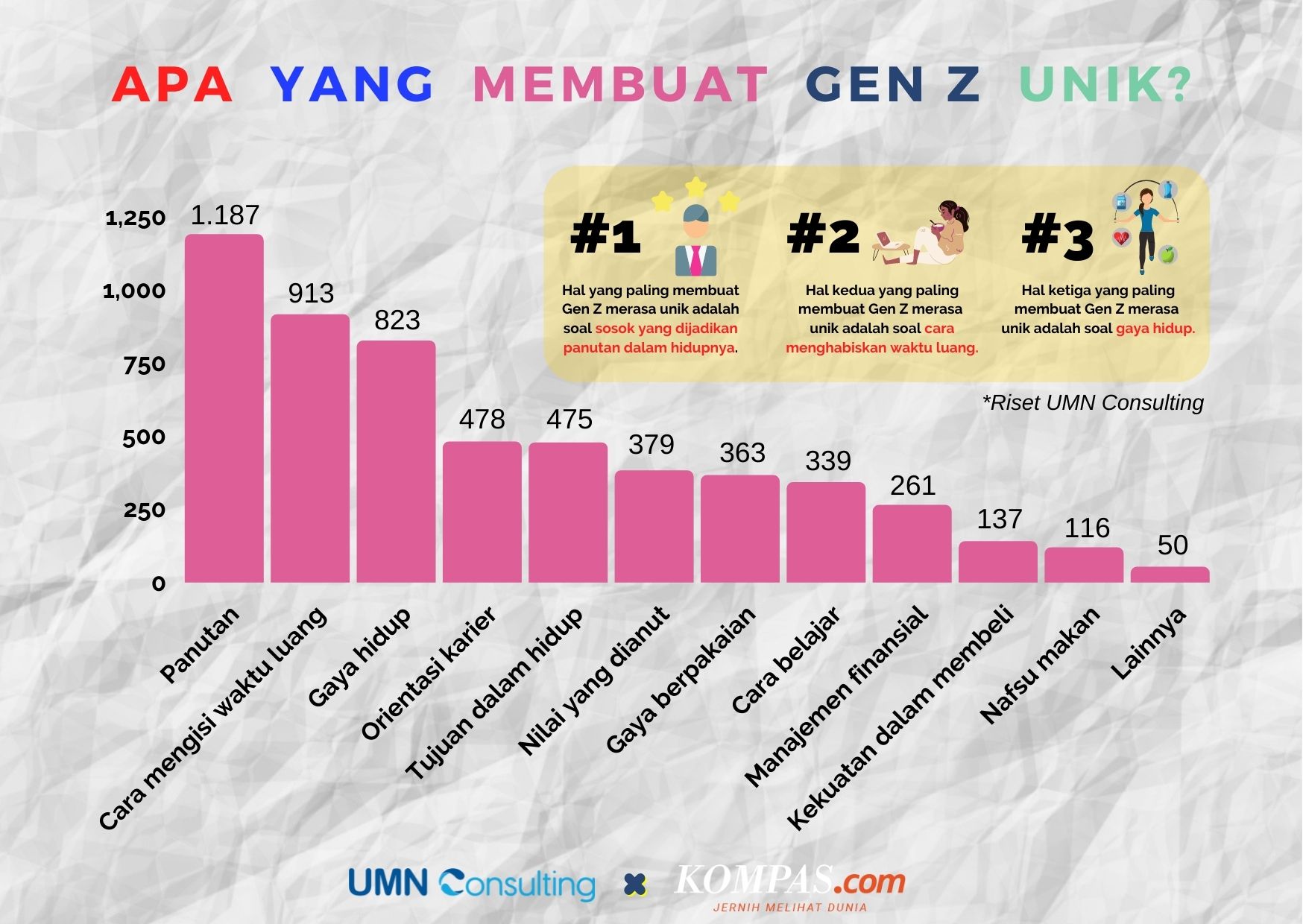

Berdasarkan riset UMN Consulting, ada sejumlah faktor yang membedakan generasi Z dengan generasi Y dan milenial, yakni role model, cara mereka menghabiskan waktu, dan gaya berbusana.

Generasi Z memiliki role model tersendiri dan mengadopsi nilai-nilai spesifiknya. Ruang terbuka di pusat kota merupakan salah satu arena untuk mengekspresikannya.

Di sana, mereka bisa leluasa berpakaian, bersosialisasi, dan membuat kreasi konten untuk media sosialnya. Hal menariknya, konten-konten mereka ternyata laku di media sosial sehingga kebutuhan akan eksistensi terpenuhi.

“Mungkin secara fisik mereka terabaikan, tetapi mereka mendapatkan hidup di komunitas online. Jadi, mereka berpendapat, oke gue dicibir, tetapi begitu gue entering the virtual world, gue jadi artis besar. Semua orang tau gue,” lanjut Elissa.

Baca juga: Siapa Influencer yang Paling Berpengaruh Bagi Gen Z?

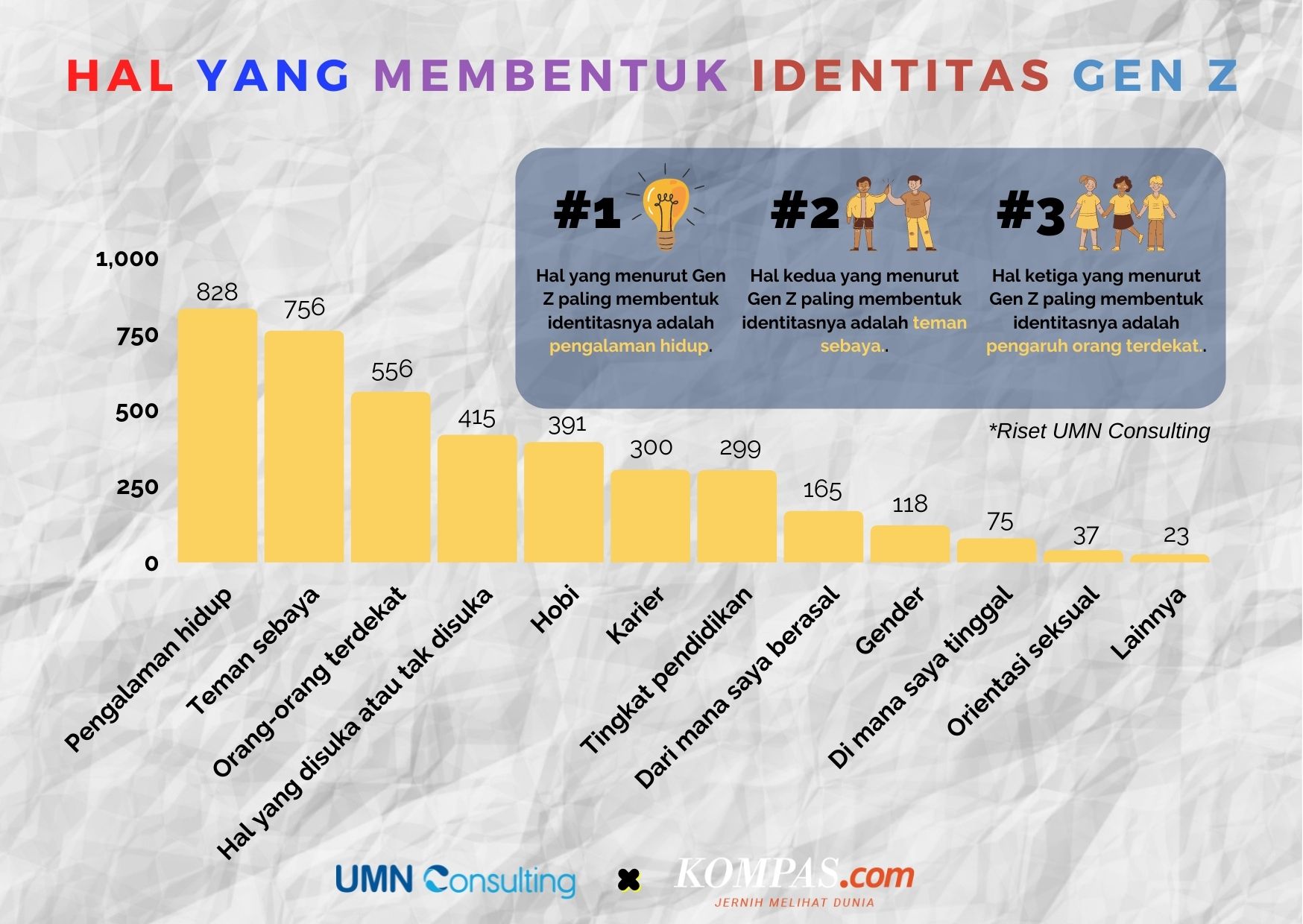

Temuan relevan lain dalam riset UMN Consulting, yaitu perkumpulan teman sebaya dan pengalaman hidup adalah faktor yang membentuk karakteristik generasi Z. Inilah alasan mereka cenderung datang ke pusat kota secara berkelompok.

Elissa melanjutkan, subkultur “Citayam Fashion Week” sulit menjadi dominan di Jakarta atau nasional. Namun, bukan berarti tidak mungkin "Citayam wave” akan menjadi pionir tren street fashion populer di Tanah Air sebagaimana yang terjadi pada gaya Harajuku di Jepang.

Hanya saja, dibutuhkan waktu yang lama, strategi marketing yang tepat, serta aktor-aktor yang mumpuni dan konsisten sampai hal itu akhirnya dapat terwujud.

“Kalau Jepang, ada suatu distrik yang mengakomodasi fashion dengan segala keanehannya. Nah, kita untuk sampai ke arah situ butuh waktu, butuh penerimaan masyarakat. Ini prosesnya A sampai Z,” papar Elissa.

"Kita untuk sampai ke arah situ butuh waktu, butuh penerimaan masyarakat. Ini prosesnya A sampai Z.”

Elissa D. Lestari

Ke depan, bila “Citayam Fashion Week” hanya merujuk pada peragaan busana suburban semata, Elissa berpendapat, pihak berwenang semestinya mengarahkannya ke tempat khusus, bukan di area penyeberangan orang.

Sebab apapun, kehadiran generasi Z suburban ini tidak bisa serta-merta mengubah wajah pusat Kota Jakarta yang dibangun untuk tujuan ekonomi-bisnis sejak puluhan tahun lalu.

Hal ini pula yang mesti dipahami oleh generasi Z sebagaimana generasi milenial dan generasi Y beradaptasi dengan generasi Baby Boomer sebelumnya.

“Ada enggak sih tempat di Jakarta yang bisa mengakomodasi style mereka? Misal di Taman Ismail Marzuki, atau Lapangan Banteng. Mungkin itu yang nyerempet dalam hal style dan art. Kalau di Dukuh Atas-Sudirman, sejak dulu sudah ada di posisi sebagai kawasan eksekutif, tempat perusahaan besar, investasi, dan lain-lain,” papar Elissa.

“Jadi gen Z harus belajar untuk menghargai hal tersebut,” lanjut dia.

Baca juga: Shopee atau Tokopedia, Mana yang Juara di Hati Gen Z?

Namun, berbeda cerita apabila “Citayam Fashion Week” merujuk tidak sebatas pada peragaan busana, melainkan aktivitas generasi Z dalam memanfaatkan ruang publik untuk bersosialisasi.

Di mana pun berada, mereka tetap dapat melakukan itu selama berada dalam koridor taat aturan/etika dan bertanggung jawab.

Bagaimanapun, “Citayam Fashion Week” saat ini telah menjadi potret perubahan sosial di masyarakat.

Mahasiswa Program Doktoral Sosiologi Agama, Universitas Kristen Satya Wacana, Sonny Eli Zaluchu di Kompas, Jumat, 29 Juli 2022 mengatakan, perubahan sosial yang terekam dalam “Citayam Fashion Week” sungguh menarik. Sebab, perubahan sosial ini bukan dipimpin aktor politik atau pelaku ekonomi. Bukan pula oleh elite masyarakat.

Para aktor “Citayam Fashion Week” justru datang dari pinggiran kota, rata-rata putus sekolah, dan tidak memiliki sumber daya ekonomi. Dalam stratifikasi sosial, mereka justru adalah anak-anak muda kelas bawah.

"Agen-agen sosial ini ternyata mampu mengguncang masyarakat dan menciptakan sebuah panggung sosial yang sangat asli."

Sonny E. Zaluchu

Selama ini, mereka mungkin tersisih oleh elite perkotaan karena tak punya daya saing atau keunggulan komparatif. Mereka sangat jauh berbeda dibandingkan anak-anak muda Jakarta yang identik dengan teknologi, pendidikan, dan gaya hidup papan atas.

“CFW justru dimotori oleh agen-agen pinggiran yang melakukan blitzkrieg ke dalam pusat tatanan sosial masyarakat metropolitan. Mereka hanya bermodalkan solidaritas kelompok, keberanian, dan pola pikir terminal. Namun, ketika mereka mewujudkannya, agen-agen sosial ini ternyata mampu mengguncang masyarakat dan menciptakan sebuah panggung sosial yang sangat asli,” ujar Sonny.

Anak-anak muda yang semula berada di level terendah bergerak menohok ke lapisan teratas, kemudian berhasil menjadi trend setter.

Kehadiran para konten kreator, politikus, Youtuber di tengah mereka jadi bukti. Para pesohor itu berlomba-lomba hadir, ”turun” dari posisi mereka, masuk ke dalam panggung buatan Bonge, Jeje, dan kawan-kawannya.

“Citayam Fashion Week” melawan raksasa-raksasa ekonomi yang selama ini mungkin telah memarjinalkan mereka dan orang-orang seperti mereka, mengisap kekuatan ekonomi mereka, dan yang selama ini hanya menjadikan mereka kuli dan pekerja rodi di dalam sistem kapitalisme.

Sampai pada titik ini, suara mereka penting untuk didengar ketimbang larut dalam euforia cinta atau benci. Salah seorang Generasi Z yang menjadi responden riset UMN Consulting, Aditya Kristianto (22), mengatakan, ke depan, jangan sampai aktivitas ini justru ditunggangi berbagai macam kepentingan tanpa mengakomodasi kebutuhan para Generasi Z suburban itu sendiri.

Jangan pula membiarkan anak-anak ini lepas liar tidak terarah. Gerakan mereka harus dirangkul dan diletakkan di jalur yang benar.

“Kalau aku lebih mendorong adanya pembinaan, baik itu dari sekolah atau pemerintah biar mereka tahu kegiatan yang lebih positif di ruang terbuka itu,” ujar Aditya.

Baca juga: 8 Kota yang Ikut Demam Citayam Fashion Week

Hal senada juga diungkapkan responden lainnya, Vincent Colin (21). Menurut dia, momentum ini harus benar-benar disadari oleh rekan segenerasinya untuk meningkatkan kemampuan diri menjadi lebih baik.

"Misal mereka suka fashion, bisa mengasah kreativitasnya, belajar desain dan sebagainya. Kalau diusir dari sana enggak boleh marah, tapi marilah kita belajar sesuatu dari sana," lanjut Colin.

Ada dua hal yang urgensinya juga mesti diperhatikan. Pertama, penting bagi semua generasi untuk menghormati dan mencoba memahami satu sama lain, meskipun gesekan antargenerasi akan selalu menyertai.

Kedua, mari kita jaga sama-sama agar jangan sampai fenomena “Citayam Fashion Week” yang tadinya diniatkan untuk ajang berekspresi malah menjadi komoditas yang dieksploitasi demi kepentingan sempit industri.